| PAGE | 1 | 2 | 3 | |

| 宗教に結びつき、民族の文化の中で育くまれて来た文様は、文化の交流による異質のものとの接触でたえず刺激をうけながら、変遷と便化を重ねて来た。これらの文様の中で流行に左右されずいつの時代にも愛好されてきた世界の伝統柄として、水玉・ダイヤ・クロスなどと共に縞・格子の文様があげられる。 織機を通して自然に発生する最も単純な水平・垂直のそれぞれの縞文様、又それらの直角の交又によってできる格子文様は、装飾ではありながら織機のメカニズムによって必然的に生れるものであり、「線」だけに限定された表現は構成的であり、単純明快な中に緊張とリズムを感じさせる。 幾何学線による分割・それを構成する色彩・経と緯の色の交錯によって醸成される色調・種々の素材・表現されるところのテクスチュアー即ち織組織の追求によって無限のパターン展開の可能性を持つ縞文様は、今日の流通機構の中で絶えず変容を余儀なくされる自由構成の花柄、その他の抽象柄と対照的な位置を占め、コンスタントに絶えず追求されなければならない基本的パターンの一つと考える。 島国や高地人の間で発達すると云われる縞文様は、元来最も素朴なものであるところから民族服に多く親しまれ、デンマーク・ハンガリー・チェコスロバキヤの中部山岳地帯の婦人のスカートを飾る、刺子、刺繍などとの併用の定型パターンとして、現在も伝統衣裳の中で愛用されている。スコットランドヤードのキルトとして有名なタータンチェックは華やかな民族衣裳として、王侯・貴族の権威の象徴としてその身辺を飾ったのに対し、日本の縞文様は近世江戸民衆の生活の中で粋と渋さをもって愛好されて来た文様である。 縞の発生 「縞」と云う言葉が使われたのは明治中期に入ってからのことで、古くは倭文[しづ]の訛りからくる「すぢ」又は織すぢ・柳条とも呼ばれた。出雲国造神寿後釈のなかに「倭文は古のよき布にて、筋を織りたるものなり、志豆[しづ]は須遅[すぢ]のことなるべし、今日の島ものなり」とあるように、中世南蛮船舶載の織筋を島ものと呼称したのは、当時南蛮即ち東印度を島国と信じて、異国外来の縞文様の織ものを島もの、又更紗などの染のものを島染と呼ばれたことによるものらしい。 縞の発生は印度に始り、ペルシャ・トルコアラビア・印度支那を経て中国に伝えられ、広東・福建・雲南・四川に於て絹織物に応用されたとなっている。日本に現存する最も古いものとして、正倉院の古裂中の縞柄の中に花文様・花喰烏の文様を置いた長班錦・絖繝錦又天平の時代に好まれた曇繝[うんげん]即ちぼかしの手法を織物に応用した曇繝錦が仏教儀式のための装飾品として保存されている。 服飾品としての縞文様では、日本古代の服装形式と考えられる衣袴の装束に倭文[しづ]と呼ぶ横筋の文様の倭文桟[しづはた]帯が用いられ、この服装様式を表現した原始彫刻の人物埴輪の女性の裳にも筋の文様が刻まれているのが見られている。下って平安の貴族文化・公家文化の優美典雅な服装形式の束帯・襲の色目を鑑賞する襲装束においては、有織文様に代表される優雅な織文様によって構成され、個性的な稿文様はおよそ入り得ないものであろう。 鎌倉期における、絵巻物の春日験記・石山寺縁起に描かれた庶民の風俗や文献にあらわれたすじ・だん・格子などの言葉から想像すると庶民の用いた、麻・藤・科などの繊維で織られた布に細いすぢの文様が配されていたのではないかと考えられる。新鋭の気風の中で武家風の服飾が作られつつはあったけれど、染織文様としては公家のものに範を求めていた武士のものとしては、比較的文様に制約の少ない直垂・鎧直垂などには力強い直線文様として好まれ、身分の高い婦人・子供のものとして格子文様がわずかではあるが用いられていた。この時代は格子文様が大半を占め、横縞は巾の広い段の形式で取り上げられている。この段の形式は後世の能衣裳の中に縞と自然文様の組合せがその発展として見られている。 |

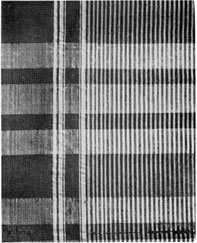

| 外来の縞文様 日本の優れた染総文様として、縞文様が発達する「さきがけ」となったのは、海外貿易の盛な室町期に於る斯合貿易船による銭貨の輸入に随伴して、中国の宗・元の優れた技術をうけついだ明の染織工芸品の金襴・銀襴・緞子と共に間道[かんどう](漢島)と呼ばれる縞文様の絹の織物が輸入され、幕府や社寺にまた富豪に納められると共に次第に一般に流布され、重ねて1541年に始るポルトガル船の来訪に始まる西欧諸国・極東南洋の植民地の工芸品を舶載した南蛮船による島ものの渡来によるものであろう。これらのものは室町中期に始り禅宗文化の中で中世末・近世と発展をつづけた茶道に附随した名物裂として、当時の思想家・芸術家であった茶人、高い趣味性を備えたエリート達の厳しい鑑識眼によって選ばれ、茶器を入れる袋・書画の表装にこれらの優れた織物が鑑賞されている。綿・金・モール・印金・紹は・海気など400種余りの名物裂中に75種の縞文様が含まれている。中国南部を原産地として渡来した間道[かんどう]は1たけ前後が異なった縞文様で構成されている広巾の絹織物で、この布の本来は印度で用いるサリーとして作られたものではないかと云う説もある。日本ではこれらの縞の部分が裁断されたものらしく、船越間道・高木間道・青木間道また真田風な織を入れた吉野間道などと呼称されている。花色地に黄茶の文様をもつ船越間道に見られるように色調豊かな中に風格ある縞文様である。間道を含めて当時の名物裂は文様・配色・素材・織技など種々の面からの刺激を日本の染織工芸界にあたえている。 インドのマドラス附近から総り出された唐桟は、極く細い経縞[たてじま]の文様で、素材は印度産の麻の一種または木綿とも云われ、日本の木綿とは全く異る強靭で光沢ある糸で織られた手触り共に優れた縞文様である。光沢ある素材で織り出されているため、極く細い経縞の文様にかかわらず色調の冴えを見せ、これは後世江戸期の庶民の平常着として愛用された縞文様の基となっている。現在服地として用いられるギンガムのマレー半島のきがん縞、藍に黄茶・紅の縞文様を配した占城島・紅と黒の配色のべんがら島などの到来は、過去十数世紀を中国文化との間欠的な交流とそれに続く和風化の有職文様を生み育てていた日本の文様にとって、これら西欧・南方地域の色彩豊かな縞文様のプレーンな美しさはいかにも漸新なものとして当時の人達に新しい美への開眼をうながしたものと考えられる。 |

|

||

| 高木間道 |