今回ご登場いただくのは写真家の宮原夢画さん。ファッション雑誌から企業広告、ウェブ媒体や、近年ではムービーの分野でも活動する宮原さんが桑沢に入学したのは写真学校卒業後の22 のとき。そのときすでに写真家になることは決めていたという宮原さんはなぜ桑沢の門を叩き、なにを学び、写真への道を歩みはじめたのか。人間の身体の形態と量感に独創的にアプローチした直近の個展〈KATAMARI 塊〉をはじめ、異彩を放つ作風の原点ともいえる時代をふりかえりながら、写真のこれまでとこれからを語り合います。聞けば、本連載で撮影をお願いしている塩田正幸さんとは同じ学科の同級生。やはりカメラマンとして活動をはじめたという宮原氏のご子息、絵燈さんもまじえた写真談義がMugaMiyahara Fotografia の一角で幕を開けます。

宮原 結構つるんでいたよね。

塩田 いやいや、つるんでいたどころじゃないでしょ。

宮原 桑沢にいた時期はほとんど一緒にいたもんね。

塩田 俺が1973 年生まれだから──

宮原 最初に僕、東京写真専門学校(現・東京ビジュアルアーツ)を出ているんですよ。それから桑沢に入っているから。シオはダイレクトで入っているでしょ?

塩田 いや、1浪。

宮原 だからちょうど合うんだ。僕は2 年間写真専門学校出てから入っているんですね。その前に高校中退して大検とってから入ったので、高校卒業から桑沢入るまでに3年かかっているからシオが1浪したのとぴったり合うんだ。

宮原 写真を学ぶ上でも、デザインであったり、立体学、平面構成であったり、やっぱりそういうことは絶対的に必要だなと思ったんです。それと桑沢はうちの父親の出身校でもあるんです。

宮原 そういうこともあって、小さい頃から家の本棚にはアーヴィング・ペンやヘルムート・ニュートンの写真集があったんです。

塩田 俺がはじめてアーヴィング・ペンの写真を見たのは夢画の家だったと思う。桑沢の図書室もよく行っていたけどね。夢画の家で見せてもらったと思う。

宮原 画集とか写真集とかごろごろしていて、そういうのを小学生の頃から見たりしていました。もともと僕は小学生の頃から絵を描いていたので、絵にも興味あったんですが、高校をドロップアウトしてその後なにかやろうかなと思ったとき、ちょっと写真とかやってみようかなと思ってやりはじめたんですよね。

宮原 自分では持っていなかったですが、父親の所有するニコマート、ニコンの古いやつが家にあったので、中学生の頃に遊びで撮ったりしていたことはあります。ただ、それ以降、ほかの対象に興味が移っちゃって撮らなくなりました。それが写真の専門学校に入るというタイミングで、父親がニコンのF4というフィルムカメラをプレゼントしてくれて、それを大事に持ち歩いていつも撮っていました。

宮原 はじめてモノクロのフィルム現像やプリントをやったり、スタジオライティングみたいなことをやったり、みんなで写真展を見に行ったこともあります。そのような環境からいろいろと影響を受けて、写真ってすごいと思うようになりました。写真について僕は当初、報道に興味があって、ドキュメンタリースナップフォトが好きだったんです。ちょうど新宿の三越で開催していたロバート・キャパの展覧会を学校のクラスで見に行く機会があったんですね。ピューリッツアー賞を獲った作品も並んでいるような展示でしたが、写真を前にしたとき、感動のあまり泣いてしまったんです。そのようなことも写真にのめり込むきっかけになりました。クラスには毎回、写真集を学校にもってくる友だちもいて、その人に見せてもらったロバート・メイプルソープの写真集も衝撃的でした。同じロバートでもキャパとメイプルソープではテイストがぜんぜん違う。メイプルソープは身体の美学やゲイカルチャーをずっと撮り続けて、ゲイの市民権を得て政治を動かすほどになった。写真にはこれほどの力があるんだと思い知らされました。彼の美意識に惹かれて、スナップと別のベクトルで、作り込む写真というのもあることを知り、細江英公さんや植田正治さん、そういう方々にもすごく影響を受けました。そんなタイミングで桑沢に入学してシオに出会ったんです。

塩田 俺にとって夢画はメイプルソープのイメージだった。

塩田 ないない(笑)。俺はほら、音楽好きで、レコードジャケットが好きで写真をやろうみたいな動機だったから。

宮原 いや、父からはこういうものだと学んだというよりは、撮ったものを見せて、投げつけられたりはしました。

宮原 20代前半です。厳しかったですね。こんなの撮るんだったらお前やめろ、といわれました。父が一緒に仕事するような一流の写真家の人たちと比較するなよ、と当時は思いましたけど、実際比較されてしまうんですよね。見るほうにとっては関係ないですから。

宮原 それでいて反骨精神ではないですが、なにクソと思えたし、いい写真を撮れるようになりたい、この親父をいつか黙らせてやろうと、グッと集中していったっていうのはあるかもしれないですね。

宮原 決めていました。桑沢ではデザインとか立体、デッサンなども学びましたが、あくまでも写真をやっていくうえでの光の捉え方だったり、色彩の捉え方だったり、そういうところで考えていたということはあります。すごく勉強にはなりました。科目名までは思い出せませんが、デッサンというのは、ただ鉛筆で紙の上に描くのではなくて、要は光を捉える作業なんだと授業でいわれたことはよく憶えています。写真に共通しているところがあると、印象に残りました。でも真面目な学生だったかといわれるとちょっとあやしいですね(笑)。

塩田 俺らはビジュアルデザイン学科だったんだけど、パルコの地下のロゴスという洋書屋さんにいたり、俺なんかは道端に坐ってずっと人を見ていたりした。夜間だったから昼間はフラフラしていられたのよ。

塩田 夢画くらいしかかっこいいヤツがいなかったんだよ。

宮原 僕もシオをかっこいいと思った。

塩田 センスを感じるというかね。夜間だから年齢は結構上の人も多かったし、働いていてダブルスクールみたいなクラスメイトも多かった。

宮原 すぐに話すようになって、気づいたら仲良くなっていました。僕は結構、年上のクラスメイトともうまくやっていくタイプ。ちょっとカジュアルなグループというか。逆にシオはエッジが立っている個性派タイプ──なんだけど、親しくしていました。

塩田 現役で入った連中は昼間部の学生と仲がよかったりしたのよ。昼間のほうがどちらかといえばやんちゃなのね。それこそ(川瀬)陽太くんとか、そういう連中と遊んでいた。

宮原 選択でありましたよ。ガラス乾板をやっている先生がいたよね。

塩田 いたね。ネガを焼いてつくったスチームパンク的な作品をみせてもらったことがある。その人はいつもいたわけではなかったと思うけど。

宮原 特別講師だったのかもね。名前は忘れちゃったけど、昔あった「deja-vu」という写真雑誌には載っていましたよ。

塩田 写真でいえば、テクスチャーとか、基本的な授業があって、学ぶのもありつつ、勝手にやっていた部分も大きい。

宮原 なんとなく見て楽しんで自分たちで好き勝手やるみたいな感じで、だからシオのスタイルも僕のスタイルも作品を作り上げる工程も全然違うし、シオはシオなりのオリジナリティ、僕は僕なりのオリジナリティでつくっていた気がするね。はじめシオはまだ写真のことを知らない時期に僕と出会って、写真に興味が出てきたよね。それでちょっと家に遊びに来て暗室を体験して、そこからどんどん自分なりのものを作り上げていったんじゃないのかな。

宮原 シオと出会ったときはヒヨコに毛が生えたくらいです。桑沢を卒業してその後、僕は商業カメラマンを目指していきますけど、暗室のテクニックとかそういうものはスタジオマンやアシスタントをやったり、その後フリーランスになったりするなかで身につけていきました。

働くようになると機材も変わってくるんですね。はじめて暗室に入ったとき、引き伸ばし機につけるレンズはニッコールだったのが、少しお金が貯まってきたらローデンシュトックのレンズになり、シュナイダーを使うようになり、画質とか描写能力の高いジャーマニーレンズに惹かれて、組み合わせによる出方の違いをいっぱいテストしました。撮るのも4×5だったりとか8×10だったりとか。だから結構オタクですね。オタクで、いろんなものを試して、そのなかから自分が今回、こういうものをつくりたい、ではなにをチョイスするか、というそういう感じでした。

宮原 わからないことがあるのは嫌なんですよ。いちど試してみないと、どれがいいのか、わからないじゃないですか。体験してみないとわからないし、シャッター切ってみてそのプリントができあがってそれを見てその描写能力を比較してみてはじめて、じゃあこっちを選ぼうとか、そういうことをこの20年くらいつづけてきたような気がします。

宮原 僕の根源にあるのはそのロバート・メイプルソープです。彼が撮るヌードや花に美を感じ、そのメイプルソープはなにに影響を受けているんだろうとなったときにギリシャの彫刻や陶器に描かれた絵であるとか、そういうところをポージングの参考にしていると写真集を読んでいくとわかってくるわけです。メイプルソープの美学がアーヴィング・ペンにつながっていったこともありました。古典的な作家では、エドワード・スタイケンやエドワード・ウェストンあたりを掘り下げて調べていくようになり、その後の大きな出会いとしてはアルフレッド・スティーグリッツがあります。27、28歳のとき、スティーグリッツの作品を見るために、収蔵先のニューヨークの美術館に足を運んだこともあります。ジョージア・オキーフの指と手を撮った写真のプラチナプリントを生で見たかったんです。そこからフィルムで撮っているけれども、プリントの工程で普通の印画紙、銀塩ではないオルタナティブプロセス、プラチナプリントとかサイアノタイプとか、バンダイクプリントとかアルブミンプリントとか、そちらへ興味の対象が広がり、ひと通り学びました。いろいろ試して、細江英公さんのプラチナプリントのワークショップに参加したこともあります。だからやっぱりオタクなんですよね。

宮原 そうかもしれません(笑)。たとえばフランスでは1870〜80 年にベル・エポックの写真、鶏卵紙に人工着色した写真などが流行っているんですね。日本でいう幕末の「横浜写真」ですよね。鶏卵紙に焼いたモノクロ写真に、仕事がなくなった浮世絵師たちが人工着色したものです。海外から来た人たちのお土産品として、いろんな観光名所を撮影し、人工着色した本もあったらしいです。当時活躍した日下部金兵衛とか、写真家たちのことを調べたこともあります。さかのぼると上野彦馬からの流れを汲んでいることがわかりました。ただ人工着色の写真は東京都写真美術館や、昔の江戸の風景をまとめた写真集では見たことあっても、実際のものを手にしたことがなかったんです。それが偶然、35歳くらいのときにパリで骨董屋さんに入ったら、日下部金兵衛の横浜写真のオリジナルプリントを発見したんです。ふつうのリフィルのようなものに収められて、「ジャパニーズオールドフォト」と書いて積み上げられていました。抽出にもいっぱい入っていて、「見ていいのか」と訊ねると「見ろ、見ろ」というもので、いっぱい見たなかに知っている日下部金兵衛の作品があったから、それを2枚買いました。1枚、たしか3〜4万円だったかな。それを2〜3枚買ってもちかえって、当時の、1800年代のオリジナルをもとに、どのような乳剤や感光材料、どのような紙で、なにを使って色をつけたのか。そういうものをまたいろいろ分析しはじめるんです。自分で印画紙をつくってみて、ガラス板で写真を撮って紙焼きして、その後人工着色をオリジナルで試みたこともあります。ふつうの水彩絵の具を塗ると写真の上に幕が張っちゃって奥が見えなくなる。その対処法として、その下が透ける透明度の高いガラス絵の具のようなものを使っていたことがわかりました。いまは同じものはないので、画材屋さんに行っていろいろお店の人に聞きながら透明絵の具を探して、買ってきては試してみる。そんなことをやったこともあります。

宮原 技術、技巧。自分のイメージからアウトプットとして最後に形になるまでという工程を考えると幅が広いですよね。

宮原 そうなんですが、僕はもともと雑誌から入っているんです。エディトリアルのファッションでは結構カメラマンの主導でこう撮りたい、ああ撮りたいとけっこう自由が利くので、その点では好き勝手やらせてもらっていました。

宮原 『流行通信』です。

宮原 本当ですか!? ありがたいことに「流通」がデビューだったんですよ。「流行通信」に載るといろんなところに見られるじゃないですか。「流通」をやったことによって他の雑誌『ハイファッション』や『装苑』から声をかけていただいたので、すごく感謝しています。

宮原 でも正直、いまと較べちゃうと、ビジュアルにかける熱意がぜんぜん違うと思うんです。1ページ1ページのファッションストーリーやビジュアルに費やす労力ですね。ある時期……というのはリーマンショックを境に、写真1枚、雑誌1ページに対する熱量が少なくなったと思うんです。たとえば裁ち落としでモデルが1体しか出なかったらワンコーディネートの服しか見せられない。そこで情報誌的に誌面を9分割するような見せ方を打ち出して、その流れに雑誌が全体的にシフトしていきましたよね。それによってクオリティの高いビジュアルが減っていったというのはファッションのなかで考えるとあるかもしれない。

宮原 僕はデビュー以降、基本的に後者の立場でいました。雑誌でも広告でもわがままをいったこともあるかもしれません。ただ、リーマンショック以降、現場で意見が食い違う場面が生じ、落としどころがみつからずに悩んだこともあります。

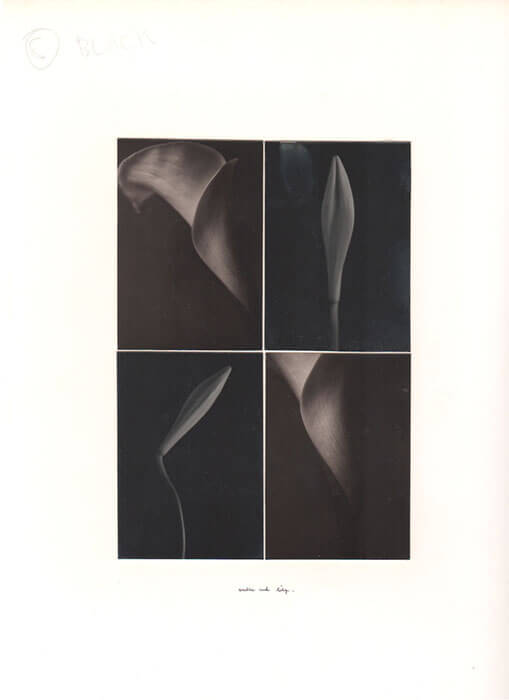

宮原 今回タカ・イシイギャラリーの個展〈KATAMARI〉で、展示していたカラーの作品ではヌードにフィルターワークで色味をつけたものがあります。手法だけとってみれば、60 年前に細江英公さんがモノクロで撮られているような写真なんですね。じつはあの作品の前に、いろんな人のヌードをこのスタジオで撮っていたんです。ヨリを撮ったりとか体のパーツを撮ったりとか、それを全部モノクロで仕上げていた。それをあるとき、妻に見せたとき、これは以前見たことがある、過去に写真の巨匠の方々がやってきたヌードの写真となにが違うの、現代に生きていて、いままで積み重ねてきた技術であったり、あなたにしかできない表現であったり、そういうものはないのってポロッといわれたんです(笑)。

塩田 厳しいね。

宮原 でもそれで思いついたんですよ。カラー写真でヌードは撮ったことないということに。カラーであれば、ファッション撮影ではフィルターを使うライティングを結構やっていたんですが、ヌードでカラーライティングはやったことないなと気づきました。それがギャラリーの方に作品を見てもらう約束の日の前日だったんです。そこからですよ。次の日の朝まで、家族をモデルにカラーフィルターでライトを組んで、バシャバシャ撮って、20枚くらいをほとんど徹夜でつくって翌日もっていったんです。それを気に入ってくれて、今回の個展は決まったようなものです。

宮原 やって見せて、やって見せての繰り返しによって少しずつスキルアップしていける。やらないで止めちゃうとそこでずっと止まったまま、頭でばかり考えてしまう。行動に移せば、失敗しようが成功しようが、肥やしになると思うんですよね。もし躊躇している若い人がいるなら、失敗してもいいから、やってみたらなにか見えてくるかもしれない、と伝えたいです。

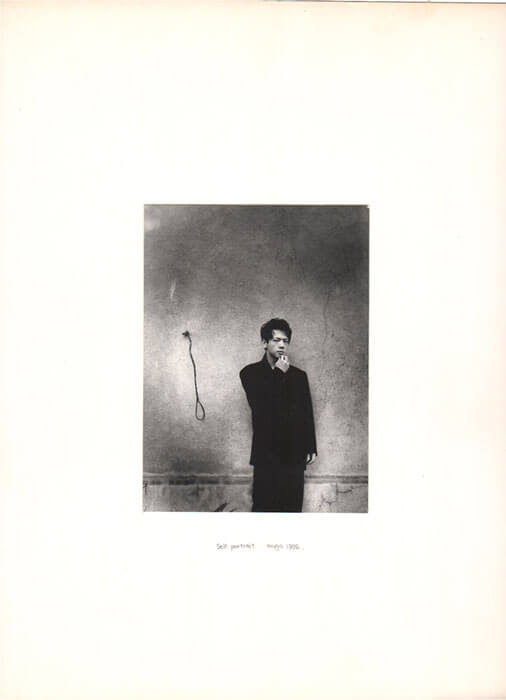

物作りの人間は頭で考えることは大切だと思うんですが、頭でっかちになりすぎると、身動きがとれなくなって苦しくなっちゃうじゃないですか。苦しくなるのって意味がないからもっと解放してやりたいだけやってみる。はじめはモノマネでもいいと思うんですよ。僕もシオと出会った頃なんて、ロバート・メイプルソープの真似事の写真しか撮ってなかったですよ。

塩田 若いときはそういうものだよね。そこからはじまるわけじゃない?

宮原 ユリとか、モチーフも真似して、ぜんぜんかなわねえな、と落胆したこともあります(笑)。やっても追いつけない。追いつけないから悔しい。そこからまたどんどん重なっていくというか。やってみて気づくこともありますよね。

うちの父親がすごいいいアドバイスをくれたことがあるんです。自分の撮った写真を自分がほんとうに尊敬する写真家の写真集の横に並べて置いてみろ、そうすると自分がいかに貧弱でレベルが足りないかよくわかると。そこに到達するにはなにをすればいいか。写真を置くと、逆算式にそれがわかるんだといわれたんです。それをたまにやっていました。それはそれは、悲しい結末を迎えるんですが(笑)。

このレベルに到達するには自分にはなにが必要なのか。技術なのか思考なのかアイデアなのか、発想力なのか。そこに到達するにはいろんなものが必要じゃないですか。経験値もそうです。それをやってみたから、次につくる作品で到達できるともかぎらないし、それには蓄積が必要であって、そこに気づくためにも大切だと思うんです。

宮原 シオはカメラ、なに使ってるの? (塩田氏の手持ちのカメラをみて)α7、ソニーか。

塩田 仕事はこれだね。

宮原 でもフィルムでも撮るでしょ?

塩田 仕事はあまり撮らないけど、作品はなるべくフィルムで撮ろうと思っている。最近は作品自体あまりやっていなくて、本(写真集)をまとめる作業に集中しているところ。作品はフィルムでやりたいといまだに思っている。

宮原 僕もそうだったんだよね、4年前まではね。じつはうちの息子も写真をやっているんだけど、彼が写真をはじめる1 年前ぐらいに機材を整理したんだよ。アナログをあまり使わなくなって、それまで使っていたブローニ、ハッセルのシノゴとかエイトバイテンのカメラを処分してしまった。そこ(とスタジオの一画を示す)も暗室だったんですよ。ダーストの引き伸ばし機とかカラーのプロセッサもあったんだけど、やめちゃったんです。5年くらいまったく稼働してなかったから今後使わないんじゃないかなと思ったし、またいつでも戻れると思っていたしね。それがいまやめちゃくちゃ高くなっている(笑)。機材が残っていたら彼(息子)もいろいろ勉強できたのに、とは思った(笑)。

塩田 でも家にカメラマンがふたりいるならもう1回やってもいいでしょ。やろうよ。楽しいよ、フィルム。

宮原 そうだよね。いちおうフィルム現像は教えたよ。(現像)タンクをヤフオクで買ったよね。

宮原絵燈 はい。

塩田 俺もお父さんに教わったよ。

宮原 昔僕の家によく家に遊びに来ていたからね。

宮原絵燈 そうなんですね。

塩田 実家に遊びに行ってプリントを教えてもらったりね。

宮原 暗室があったもんね。

塩田 そうだよね。俺はずっと学生の頃から暗室に住んでいた。いまだに自分の部屋は暗室(笑)。桑沢のときもワンルームで暗室。

宮原 そういえば行ったことないな。でもいまもそうなの!?

塩田 いまはワンルームじゃないけど、自分の6畳の部屋は暗室。だからずっとそこで、作業も暗室。俺はプロセスとしての暗室が大事だと思っているから。そこでの思考というかね。それによって変わるじゃない。制作のプロセスによって結果が変わってくるからできるかぎりはやりたい。真っ暗な中にひとりでいる時間があるのかないのかはすごく違うと思う。

絵燈 もともとは祖父がアートディレクターで、シンプルにカッコいいなと思ったことがきっかけです。いまふつうに流れているCMにかっこよさを感じないんですが、祖父の制作したCM はかっこよかった。

宮原 実家に行ったときにうちの母親、彼には祖母ですね。おばあちゃんからおじいちゃんがこういうのをやっていたのよ──みたいなのをビデオで見せてもらったのだと思います。うちにはVHS のビデオデッキまだあるので。

絵燈 かっこいいと感じて、写真のこともわからないといけないとも思ったので、そこからアシスタントをはじめたら、写真のほうが面白くなっちゃったんです。

宮原 キリンのメッツとかマルイ、1990 年代のマルイですからテレビでも相当流れていました。親父が家で絵コンテを描いていて、それが半年後には映像になってテレビで流れている。同じ絵柄が実写になっている、そういうことがあると、すごく影響を受けますよね。

宮原 早かったんですよ。僕が28 のときに病気で亡くなっているので。

宮原 まだ駆け出しぐらいですねですよ。フリーランスになってちょっとたったくらい。独り立ちした姿を見せられなかったのが心残りですけど、その当時から、僕は仕事以外にも作品をつくっていて、それを見て納得はしてくれたみたいです。こいつはもう大丈夫みたいな。それは親父が亡くなった後に母親から聞きました。それを聞いたときはうれしかったです。ちゃんと納得して向こうへ行ってくれたんだなと。

宮原 いまAIとかがすごく出てきているじゃないですか。人をつくれちゃうとか、フォトショップは僕も使っていますけれども、どんどん発達していますよね。そういう意味合いでいうと、デジタルを使ってはいますが、なんでも勝手につくれちゃうんじゃないかと怖さも感じます。そうなってくると、そういうツールを使いつつも、こっちがコントロールしなきゃいけない。自分の中の確乎たる芯、ぶれない芯みたいなのがないとマズいというのはつねに感じています。それもあってまたフィルムやりたいなとも思うんですよね。

最近、デジタルとアナログという写真のあり方については心が揺れ動いています。世代的にも両方経験してきていますしね。優劣の問題ではないんですね。アナログで撮ったからといっていい作品になるわけではありませんから。ただアナログの魅力、ここがすごいというところは極めてきたつもりなので、その醍醐味みたいなもの、そこをまた表現として使うことにもう一度トライしていきたいとは思っています。

宮原 知っていることは教えたいというのはありますよ。でも、売ったものを買い戻すには結構な金額になりそうです(笑)。

宮原 そこはすごく難しいですね。写真家という生き物は他の人と同じビジョンじゃダメだと思うんですよ。見ている世界ですよね。要は引っかかる世界、自分が見ていて「あっ」と気づく世界。たとえばシオにはシオの世界があって、そこに触覚が立ってピンと触れるわけですよ。そういう個性をもっているわけじゃないですか。僕は僕でもっていて、その個性を開花させるのはすごく大変だと思うんですよ。それを見つけられたら正解だと思うんですよ。ただそれを見つけるには何年かかるかわからない。旅みたいなもので、1年で見つかる人もいれば15 年かかっちゃう人もいうる。でもそれをトライしていくのが写真の世界だと思うんです。

宮原 なにかをつくることにおいては唯一無二の、自分にしか見えてない、自分にしか感じとれない世界を見つけていってほしい。そういうふうに思います。

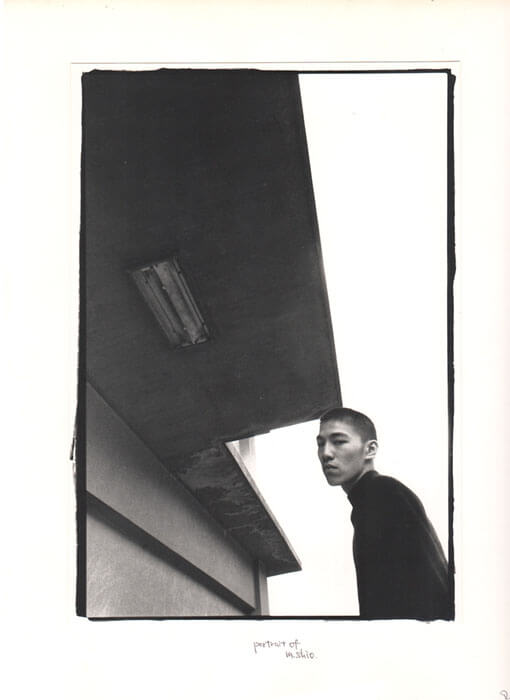

(2025年2月27日 Muga Miyahara Fotografia にて/撮影:塩田正幸)