扉を開閉した冷蔵庫を正面からとらえた〈ICE BOX〉、稀覯本(きこうぼん)と雑本とを問わず、幾多の書物に、その外観からアプローチした〈ビブリオテカ〉シリーズなど、潮田登久子さんの作品には写真の時流や手法に左右されない芯のようなものを感じます。唯一無二ともいえる潮田さんのスタイルはいかにして生まれ、今にいたるのか──。土台となったのは桑沢での日々だと潮田さんはふりかえります。写真はもちろん、デザインについての予備知識もないまま、ふと思い立って飛び込んだ桑沢デザイン研究所という場で、出会った先生や仲間たち、何よりも写真という表現手段はいかしにてライフワークに実を結んだのか。潮田さんの近刊となる写真集『マイハズバンド』の被写体でもある写真家の島尾伸三さんにもご登場いただき、お話をうかがいました。

潮田 赤坂にある私立の女子校を卒業して花嫁修行ぐらいのつもりで1960年に桑沢に入りました。当時は花嫁修業が当然で、お茶やお華を稽古します。それはちょっとつまらないなという感じで、インテリアや工業デザインを勉強して生活を楽しくできたらというほどの軽い気持ちでした。デッサンも平面構成もやったこともないのに決めたんです。桑沢在学時はオリンピックに向けて、丹下健三

さんが代々木の吊り天井の体育館を作るというので、元々そこにあったワシントンハイツはまたたくまに更地になって、それを眺めながら勉強していました。東京オリンピック開催の前年に卒業です。

教室は満員でギュウギュウ詰めでしたよ。高校卒業したばかりで詰襟の男の子、セーラー服の女の子、藝大に再チャレンジしようとしている人、大学を卒業したり仕事を持っているけどさらにデザインを勉強しようという中年の人たちもいて、熱気がすごいんです。

潮田 授業料が安かったからです。

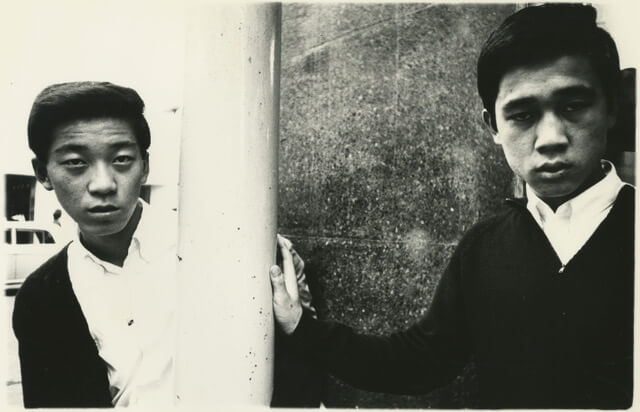

潮田 試験も作文と国語ぐらいで、なんとか合格できました。入ったは良いけど、デザインの勉強をしてきた他の学生とではレベルがちがう。1年か2年生の時に、石元泰博先生のデザインの基礎として写真の授業があって、学校のカメラを借りて課題を撮るんですね。「空」という課題で、空に向かって何パーセントか景色を入れる、撮影したフィルムを印画紙現像してハイコントラスト・プリントを作るという課題があったり、テクスチャーを撮ったり、街に出て人物を撮ったりしました。社会や予備校で勉強してきた人たちも、そういうのはやっていないですから。

潮田 そう! だってK2の長友啓典さんが同級生ですよ。イラストレーターの小島武さんとか、すでに活躍している方もいて、私なんかミソッカスなんだけれども、写真ならかろうじて彼らと対等になれるって、友だちと話していました。

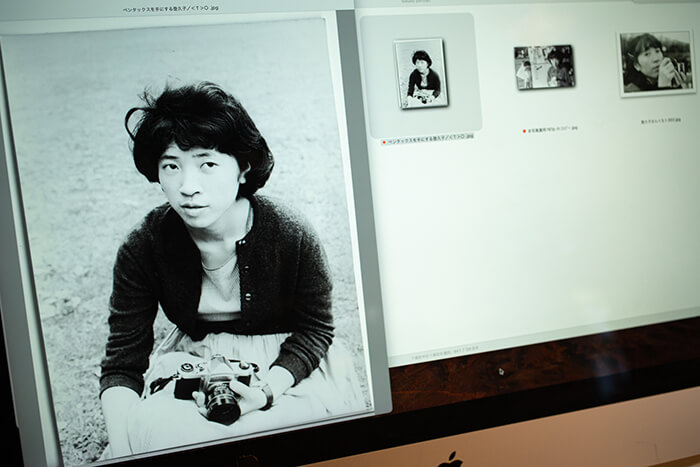

潮田 カメラに触ったこともなかった。友だちのを借りて、かわりばんこに使いました。いよいよ自分のカメラが欲しいなと思って父に買ってもらうんです。横浜の高島屋デパートの4階の売り場に知り合いがいて、安く買えるからというので、カメラを買いに行ったんですよね。アサヒペンタックスを買いました。当時は街に出て人物を撮るというのが面白かったですね。

潮田 通行人に自分が何者か名乗って、こういう課題があるので撮らせてください、とお願いするんです。男性の学生はだいたい怪しまれ断られるんです。私は策を練って、渋谷のハチ公口の交番の脇なら声かけた人に怪しまれず、何かあったら私も断ることができるという作戦ですね。

潮田 3年目が研究科で、大辻清司先生の授業があったんですね。行けるとしても写真しかないわけです(笑)。先生はね、静かな方でした。こっちから何か言わないとしゃべらない。当時の桑沢には大辻先生、石元先生、リアリズム写真集団の目島計一先生とかすごい人がたくさんいました。大辻先生はご自宅が学校のすぐそばで、授業が終わると学生たちが押し寄せて、高梨豊さんや新倉孝雄さんとか、卒業生で助手役の人たちもいたのだと思うんです。そういった人たちと先生と、奥さまの誠子さんとお子さんとが、木造家屋の部屋にギュウギュウ詰めでああじゃこうじゃ言っている、そのすみっこに私はいるんです。

潮田 ぜんぜん面倒見てくれません(笑)。就職の世話なんかしないし、卒業式の先生の餞(はなむけ)の言葉は「お天道さまとお米の飯があれば、どうにかやっていけますよ」というものでしたからね。それを毎年卒業生に言ってるのよ(笑)。それでも先生にくっついて行ったりするわけですよ。誠子さんがわけへだてなく接してくれたお陰です。先生が亡くなった後も、アトリエを開放してね。先生の本だとか貴重なモノから何だかわからないのまでがいっぱいあって、撮らせてほしいとお願いしたらどうぞ、と鍵を開けていただいたんです。それらを撮って『先生のアトリエ』(ウシマオダ、2017年)にまとめたんですね。先生が亡くなられてから個人レッスンを受けているような贅沢な時間でした。

潮田 ロバート・フランクの写真集『アメリカ人』は大辻先生のご自宅ではじめて見ました。高梨豊さんがお土産でプレゼントしたとか、フランスで出版した『アメリカ人』があったのは憶えています。みんなで一緒に穴の開くほど見ましたね。ボロボロになるまで見た気がします。写真の授業はこの頃から少しづつ耳に入って来るようになりました。ポール・ストランドの写真集を買ったりとかね。

写真についてトライXのトライってなんだろう?っていうくらいでしたから。フジフイルムとさくらフィルムでもASA感度400のフィルムが出始めたころで、アメ横のアメリカ物資を扱っているところで100フィートのフィルムを買って、店先のバケツに放り投げてある空のパトローネを拾ってきて、その長巻のフイルムを自分で切って使うんです。だいたい両手広げた長さが35〜36カット。その要領で測ってね。リールに巻いてやっていましたよ。印画紙はあそこが良いとか安いと言いながらね。ヨドバシカメラのない時代で、宮崎カメラっていうのが神保町のあたりにありましたね。

潮田 研究科を出たあとに助手をすることになります。真面目な学生だったから、先生たちのお手伝いを真面目にやるだろうと思われたんじゃないですか。それで卒業後も桑沢に何年かいたんですね。3〜4年かな。その後、できたばかりの東京造形大学の非常勤講師に誘われたんですね。テキスタルデザインの作品を写真で記録するという仕事です。そこで石元先生の時にやったテクスチャーを撮るとか、静物を撮ったり、時間によって影を使ったり、そういうのをやりましたが、そんな頃に島尾と一緒になったんです。

潮田 東京造形大学で出会ったわけではなくて、島尾に本の仕事の相談を受けた時が初対面です。あの人は友だちと小さなギャラリーを作ったりしていました。私はそこには行ったこともないんです。

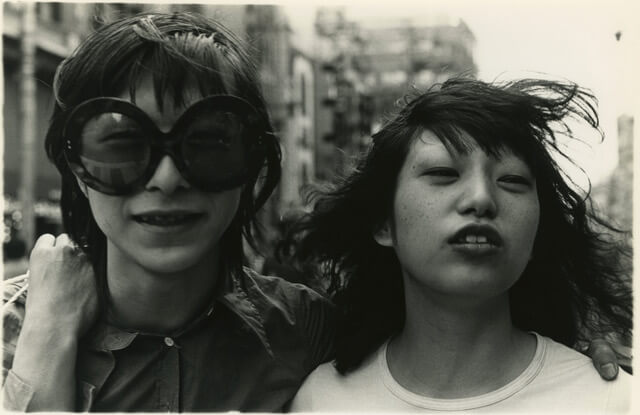

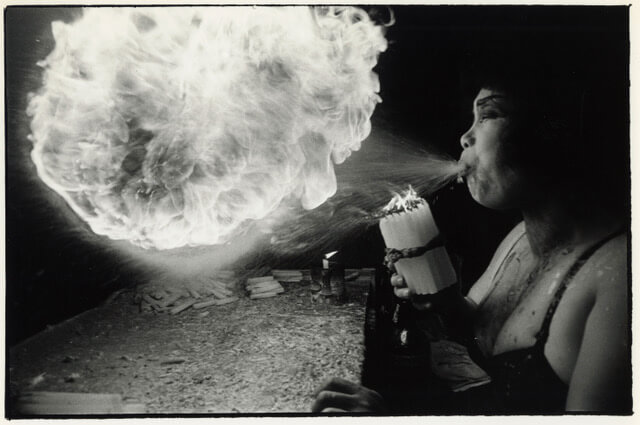

潮田 1976年頃かな、人間を撮るようになって写真がたまったからニコンサロン、今はニコンギャラリーになっていますが、そこで展覧会を開いたんですね。この頃の被写体は人物ばかりですね。突進して撮るのが面白かったからね。新宿や浅草の見世物小屋、銀座でも撮りましたね。卒業してフリーの写真家というか桑沢で助手をやりながらでした。20歳後半から30歳半ばですね。

潮田 興味が湧かなかったですね。遠くから見ていたという感じですね。私だけの世界に孤立したような感じ。

潮田 わかんなかったですね。牛腸茂雄さん、関口正夫さん、佐治嘉隆さん、三浦和人さんとか、10人くらいは大辻教室に在籍していました。その時の私は助手なんです。先生と彼らについての印象といえば、先生も話さないし、学生も話さない。だけど作品は持ってくる。先生はそれをひとつひとつ丁寧に見るんです。似たような写真なんですが、どういう考えでこういう写真を撮っているのか問いながら、細かく見てくださる。みんなも静かに真剣に聞いている。私は引き伸ばし機の並ぶテーブルを背に、そういう授業の現場に居合わせた。

潮田 なかったと思います。

潮田 人物を好きなように撮っていたんですが、傍若無人に撮影できるカメラが武器みたいに思えて、疑問を感じるようになったんです。躊躇しはじめると、写真が面白く撮れなくなるんですね。その頃になると、真ん中に人が入っていてちょっと離れて撮るというスタイルでした。

潮田 豪徳寺の駅ですね。子どもがまだ1歳だったか、首がやっとすわってね。当時、牛腸さんが時々うちに遊びに来ていたんですね。夕方、帰りに豪徳寺の駅まで送りに行って、駅の改札口で撮ったんですね。切符切るところがあるでしょ、あそこに乗せてね。手を離すと落ちちゃうから一瞬で撮ったの(笑)。

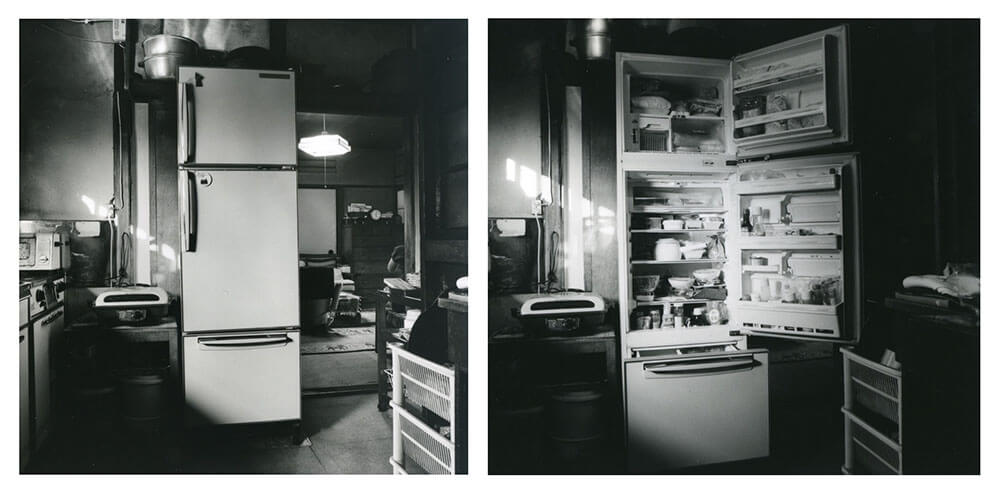

潮田 1978年末から西洋館の2階の15畳ぐらいの部屋で3人で暮らし始めたわけです。共有の台所、トイレ、水場、お米を洗ったり野菜洗ったりするのも、1階に行くんですね。2階の部屋には端っこにガス台があるくらい。月に2回、住人の共有部分をお掃除をするとかね。そんな中で、これからどうなっていくんだろうという気持ちが、ときどき頭をもたげるわけですよ。暗くなって、みんなが寝静まった頃になると、中古で買ったスウェーデン製の大きな冷蔵庫のモーターが、ガッタンって動き出すんです。こんなふうになると思ってもいなかったから自分の生活を記録しようと。その冷蔵庫を開けたり閉めたりって、ブロニカのS2で定点観測のようなことを始めました。

潮田 淡々とひとつひとつ、昆虫採取するように撮ろうと思いました。私の気持ちとかそういうんじゃなくて、まず冷蔵庫ありき。開けたところと閉めたところはかならずセットで撮るというのを決めましたから、何も考えないで撮れますよね。冷蔵庫の中に面白いものが入っているとか、考えちゃうと大変だから、それはそれとして、まず冷蔵庫の全身を入れて正面から記録することに徹しました。そのうちによその家の冷蔵庫を撮り始めました。住宅事情で正面から撮れないこともありましたが。

潮田 ハッセルは高いし、ブロニカのS2があって良かったですよ。中古のハッセル1台はどうにか持てたんだけど、レンズをそろえるとか、もう1台とかってなるととても無理。それも島尾がどこかに売り飛ばしてしまって(笑)。ブロニカだったら3万とか4万とか、安い中古もあって、直してくれるところもありましたから。最近は部品がなくなってきているみたいですけどね。三脚すえて1/2秒とか1秒でバッシャーンって大袈裟な音がしても不思議なものでブレないんですよね。これ(写真参照)が3〜4台あるんですね。標準や少し広角のレンズをつけて撮ります。標準レンズ付きで1.8Kgぐらい、重たいですよ。だから腱鞘炎になるわね、あっちこっち(笑)。だけど使い良いんですよ。6×6はすべてこれで通しているの。

潮田 ニッコール(NIKKOR=ニコンのレンズ)が良いんです。ゼンザノン(ゼンザブロニカのレンズ)もわるくはないけど、ニコンの初期製が良いんですよ。それで撮っていたら、ボケがきれいですね、といわれたことがありますよ(笑)。

潮田 先生には冷蔵庫の写真集ができて持って行ったけど、あまり関心を示されなかったですよ。私は先生の影響をすごく受けていると思うんだけれど、直接指導されたとかっていうのはないですね。私が何か言っても「そうですかねえ」って、会話は噛み合わなかったですね。

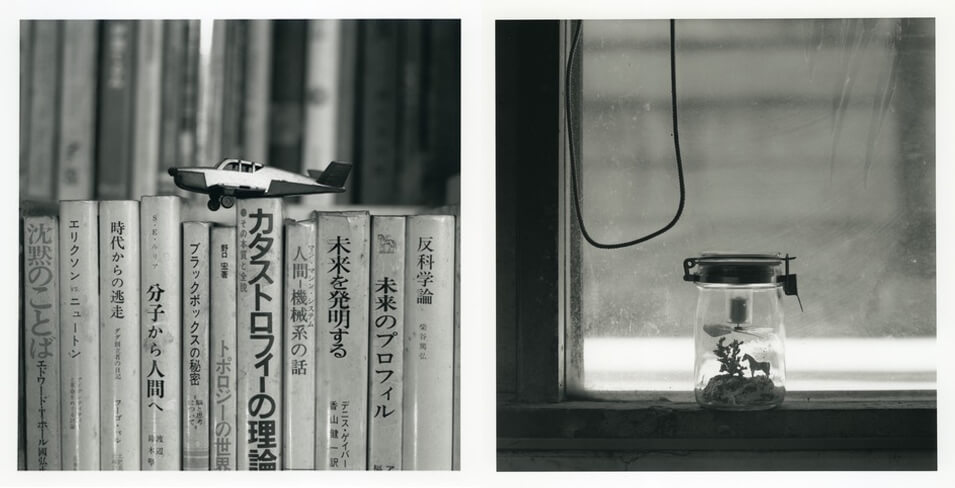

潮田 本も冷蔵庫も、身近にあるものをモチーフにすることから始まっています。そんなにちがわないと思っています。オブジェとして撮ったものに、島尾が調べものをして肉づけするんです。社会や時代とつながっていることが私には大事。

島尾 潮田さんが撮った写真の一部に写っている字などから、著者、発行年、おおよその内容、ページ数とかいったことを調べていくんです。この人はちょっとしたメモしか残さないから。

潮田 撮影に夢中になると、メモを忘れてしまう。本のシリーズでは島尾が原稿を執筆した『ビブリオテカ 本の景色「撮影ノート」』(ウシマオダ、2021年)という解説本があるんですね。この解説が好きだという方もいますからね。島尾は撮影には来ない。

潮田 去年1年かけて、神奈川県立図書館の前川國男館の改修にさいして、建築と収蔵している本を撮影したんですが、その時にはついて来てもらいましたが、『本の景色』の時は一人でした。ブロニカ2〜3台と三脚、35ミリのカメラも2台、キャリアーで引いていくんです。そう考えると、その頃まではかなり体力あったんだなと思いますよ。本の世界には魅力があるから、行っちゃうのよね。

潮田 そうね、遊びですよ。自由に撮らせてもらってるから。本を撮ってるって友だちに話したら、夫が図書館で仕事しているから聞いてあげるわよって、そしたら国会図書館の副館長だったの。国会議員のための図書館なんですって。それすら知らないで行っているわけですよね(笑)。ちょうど国会が開かれていない時期で、自由に撮ってくださいと言われて、地下2階だったと思うんですけど、本を修復する部屋があって、漫画本から経文のような貴重本までいろいろ修復しているんですね。「ここを撮りたいです」といって撮らせてもらいました。

潮田 ラッキーなんですよね。いまは大学図書館も稀覯本(きこうぼん)を置いてある部屋なんか入れませんけど、あのころは何度も通って撮らせてもらえました。専門家より私の方がずっと貴重な本を触ってるのよ。読まないけれども(笑)。でもね、ボロボロの本を撮ると、「満足に修復作業もできない貧乏な図書館だと思われてしまう」と言われたりするんですよね。それを聞いて逆に私は「やった!」と思うんです。私はそういうのが撮りたくて、中身を研究する人は別にいらっしゃるわけでしょ。私がなまじ、これはナポレオン何世のどういう本で──といったところで聞く人なんていやしないし、虫食いだらけのこういうのが美しいと思って撮っているだけだから。

潮田 (奄美大島の)浦上の島尾の家の書庫にあったんですね。写真集『本の景色』には島尾敏雄の小説『死の棘』の元になったノートも載っていますよ。ミホには内緒で書いていた日記ね。それが捨てられないまま置いてあったのね。

島尾 父が死んでから「裏日記がある」と言っていたんですが、誰も信じない。常々ウソつきだからね。またか、みたいなね。裏日記はその後、かごしま近代文学館が修復に2年ぐらいかけました。破片をピンセットで拾ってつなぎ合わせていくんです。

潮田 大変だったみたいですよ。破損されて読めなくなっちゃってるけど、行間を読むように、欠落した字を補いながら読んでいくんですね。誰それに会ったとか、伸三とマヤにおみやげを買ったとか、そういうのが出てくる。彼女のところに行きながら子どもにおみやげを買って帰ってきたんだな(笑)とかね。そのときの様子が想像できますよね。

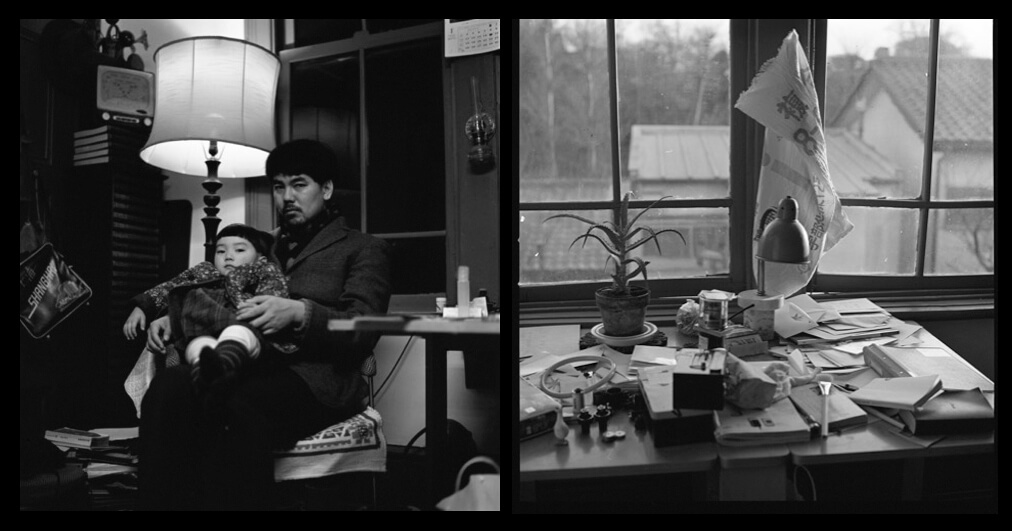

潮田 ハハハ(笑)。いや、そうでもないんだけれどもねえ。桑沢に通って何の役に立ったんだろうと思ったりしたけれど、基礎は桑沢で習ったことだったんです。石元先生に出会って私はデザイン向きじゃないなって思ったわけで。『マイハズバンド』は40年後に見つかった写真で構成してるんです。島尾が『まほちゃん』を撮っている側で、『マイハズバンド』を撮っていた。昼間は子どもたちが来て騒いだりしているのを、この人も撮っている。私はそのあいだ掃除したりしている。カメラを通すと目配りのちがいがはっきりしますよ。

潮田 夜のこともあるけど、『マイハズバンド』の写真を見ると、冷蔵庫の掃除をしている島尾の後ろ姿を撮ったり、夕陽とか、友だちの金子隆一さんや平木収さんが訊ねて来たり。傍観者みたいに見つめていて、私自身はけっして穏やかな日々ばかりじゃない。でも島尾も子どもも楽しかったんでしょうね。

潮田 島尾の写真はボケてるし、ブレてるし、コントラストもあやふやでしょ。それでいて印刷で上がってくるとなんか雰囲気が出るわけですよ。私は一所懸命ピント合わせて三脚立てて撮っているのに、できた写真はこれじゃないと思うことばっかりなんですよね。頭にくるよね。でも言葉のちがいだと思えばね。

潮田 好きなことをやるというのが長続きする秘訣かしら。旅行に夢中になったこともあったし、ピアノ発表会、学校案内、雑誌の仕事、会社の会議を撮ったり、いろんな写真を撮りました。こんなのやってらんないと思うこともあるかもしれないけれど、でもお呼びがかからなければ、そういう場所に行く機会もないでしょ。社会との繋がりをつけてくれているわけで、私の視野を広げてくれます。

島尾 連れ合いは大事です。

潮田 そりゃあ貧乏覚悟だったら楽しいですよ。だってねえ、どうしようかっていうのはしょっちゅうあったもんね。

島尾 目につくところに銀行の残高を書いた紙を貼るんですよ、280円とかね。

潮田 (なんだか少しうれしそうに)それは昔の話だけど、今もまあ似たようなもんね。

(2024年9月10日 潮田氏自宅にて / 撮影:塩田正幸)