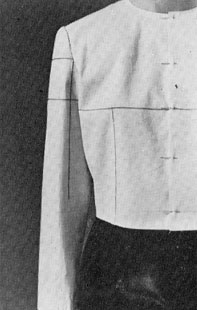

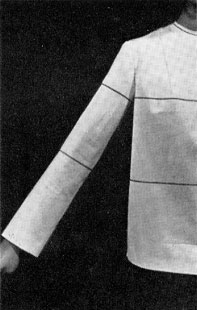

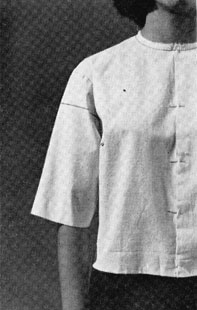

| 4の袖 山が一番高く静的な袖である。 側面から見て、袖山高と袖刳の深さの一致が推測できる。写真1-1ショルダーラインから腕の方向へ袖の中心線が続かなければならない。 写真1-2は自然に腕を下げた状態で、袖山高線が胸囲線と水平である。写真1-3は、袖の据りの状態。袖幅も運動、動作に可能な最少限度の細さであるから、用途によっては3.75を使用し幾分のゆとりを入れる。ワンピースドレス、スーツなどに適する。乳癖は15°〜13°で、身頃も立体的である。 |

|

|

| 写真1-1 |

|

|

|

| 写真1-2 | 写真1-3 |

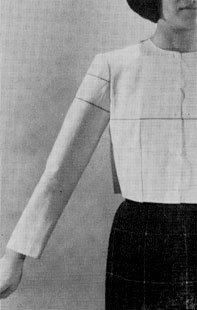

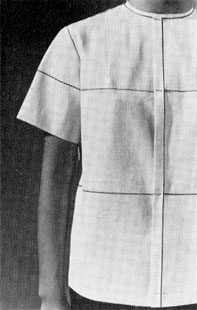

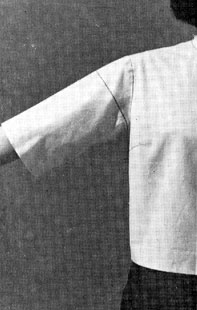

| 3.5の袖 据りが浅くなるので、手を下げたとき袖に少しドレープが出る。袖山高線がやや傾斜する。(写真2-2.3)半袖の場合は袖口が少し、はねても醜くはない(写真2-1)此の袖は一般的に着易い袖として多く使用されている。操作として長袖の場合は、肩幅を少し広くしてドロップすると皺は消える。即ち肩巾を広げた量だけ袖山高にプラスされるためである。これにはデザイン感覚的なものが加わることになる。以下の低い袖山にも共通するものである。乳癖は13°〜10°。 |

|

|

| 写真2-1 |

|

|

|

| 写真2-2 | 写真2-3 |

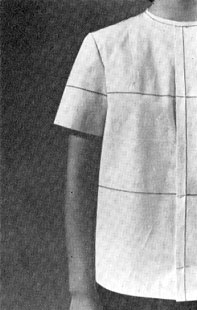

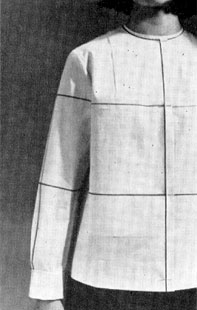

| 3の袖 袖下の運動量が更に殖え、袖巾も広くなる。袖山高線の傾斜が強くなり、袖口がはねることになるので、基本的なワンピース・スリーブ(袖口を細くするもの)には不向きである。写真のように袖口にカフスをつけ、締ることによって皺が消え美しくなる。シャツ風な感覚を持ち、機能的な服に多く使用される。乳癖は7°〜5°で身頃は偏平になる。(写真3-1、2、3) |

|

|

| 写真3-1 |

|

|

|

| 写真3-2 | 写真3-3 |

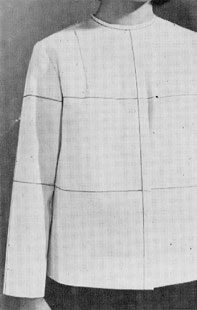

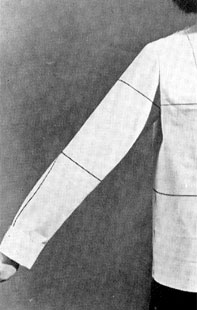

2の袖

袖山高としては一番低く、袖下の運動量が一番多い。写真は原型そのままの身巾や袖刳を用いて実験してあるが、実際には男子Yシャツ、下着類、スポーツウエア、ワーキングウェア等特殊ななものに使用されるので、服の性格によっては、服巾、肩巾、袖刳の増量が行われるので、形態としては、やや違って来る。此の袖の場合、身頃は当然偏平になり直線的な構造となる。乳癖は5°〜0°。(写真4−1・2)

|

|

|

| 写真4-1 | 写真4-2 |

4、身頃原型について

今回は身頃原型の作図法についてはふれず、部分的に再考を要すると考えられる箇所のみをとりあげて、ラグランスリーブの作図に入る前に考えてみることにした。

A、衿刳の問題

カット1は頸部横断面と肩部横断面を重ねて表わしたもので正確さを欠くが、頸の形は後部、内部にゆくにしたがって平均的な長円形をなしているが外部皮膚部は逆に形がくずれてゆく、これは後僧帽筋の発達にともなってこのような形に変形するもの考えられる。

衣服のばあいネックポイントの位置は、側面からみて、頸厚径の中心より、やや後寄りの点が普通きめられており、横断面でその位置をもとめると、最外点をはずれた前よりの位置になる。つまり前後の頸付根巾に差があることになる。また変型袖のばあい、後をゆったりとさせて体を包む意味からも、後衿刳巾を広くすることが望ましく、以上二つの理由から後衿刳巾を広くし、前後差をつけて使用することにした。

|

| カット1 |

|

|

|

| 写真6-1 | 写真6-2 |

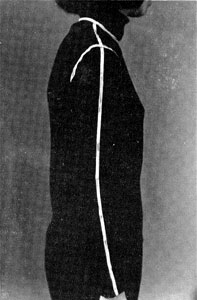

B、ショルダーライン

肩線はネックポイントから肩峰に向って描かれるが、これは肩峰よりやや前よりの上腕骨頭に向って描かれるのが理想的で、特に変型袖のばあい、このショルダーラインが袖の方向を決定する重要なラインになるので、体型に応じて肩線の補正が必要になる。

標準肩落度は後15°、前19°〜22°であるが、後にゆとりをもたせる意味で、後肩に3°のゆとりを入れて12°を使用する。肩ダーツも肩線が前よりになるので、2cm以上必要になる。(写真6−1参照)

5、ラグラン線の描き方

前項のような注意のもとに作られた原型の上に、ラグラン線を描くことになる。

ラグラン線は上腕骨頭を包むような型に描くが、つまり三角胸筋溝を通るわけで、ここを通ることによって、筋肉の動きに逆らわず動きのよい機能的な袖が作られることになる。

図8のように後衿刳より、背三角筋下部を通り(肩胛骨癖の肩ダーツ量は身頃側で処理する)腋下から、前腋点を経て、三角胸筋溝を通り、鎖骨上を経て前頸刳の僧帽筋下部溝に入るように描く、したがって原則的には、切替線の衿刳での位置は、後が広く、前が狭くなるように思われるが、勿論この線はデザイン表現上、重要なポイントになる線で、個人の好みや、衣服の性格や体型に応じて様々な表情に描かれることになる。(写真6-2)

|

| 図8 |