デザイナー 川田敏之さん

建築業界を経て桑沢デザイン研究所夜間附帯教育基礎造形専攻を受講した後、2011年にデザイン専攻科(夜間部ビジュアルデザインコース)を卒業。現在はデザイナーとして伝統工芸や地場産業のプロダクトをメインに、ディレクション、ブランディング、グラフィック、展示会デザインなどを手がけている。TOKYO MIDTOWN AWARD、ADFデザインアワード、東京手仕事プロジェクト、若monoデザインコンペティション燕などを受賞。フォーリサローネ・ミラノ、メゾン・エ・オブジェ・パリなどに出展。

現在はフリーランスのデザイナーとして活動しています。伝統工芸や地場産業のプロダクトを中心に、商品の企画から開発、販売、販促のためのブランディングや展示会デザインまでを一貫して手がけており、ロゴやパッケージのグラフィックデザインなども含めて幅広く関わっています。クライアントとなる企業の業種はさまざまで、機能性はもちろんのこと、各企業の得意とする素材や技術を多くの人に伝えられるようなデザインを意識しながら仕事を続けてきました。そのため、プロダクトのジャンルも、金属やレザー、繊維、紙など、素材に縛られず多岐にわたっています。

〈桑沢〉でグラフィックデザインを学んでいた私の場合、プロダクトデザインは独学ですし、案件ごとにクライアントの事業や歴史、さらにはマーケティングに関わる知識も新しく身につけなくてはなりません。実際にクライアント企業の製造現場を訪ねるなど、地道に勉強を重ねながら仕事に取り組む日々を送っています。

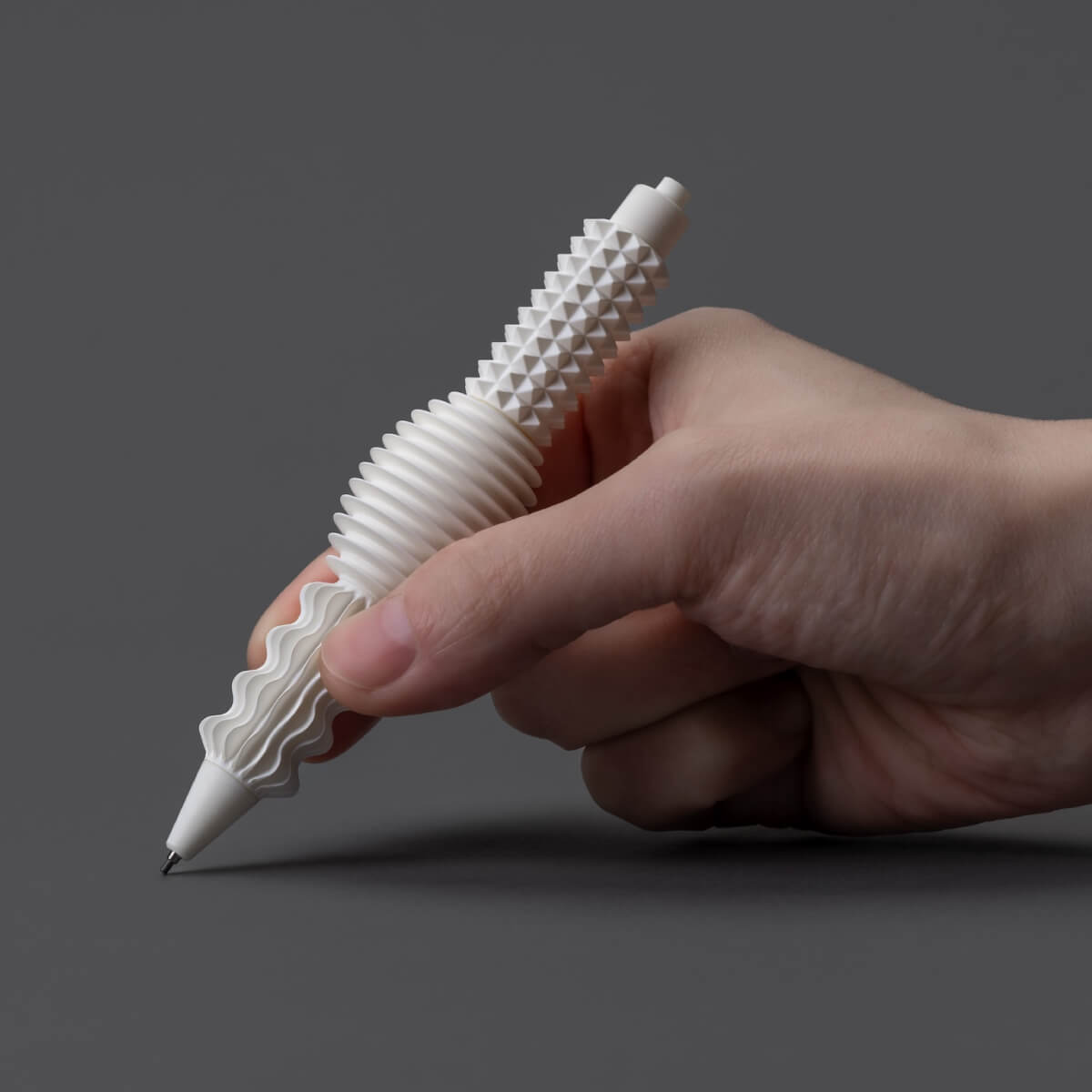

―― 川田さんがデザインを手掛けられた事例を教えてください。今年開催された「コクヨデザインアワード2025」でグランプリをいただいたのが「NEWRON」という作品です。「NEWRON」のコンセプトは、「五感を刺激してアイデアを引き出すペン」。従来の文房具は“使いやすさ”や“使い心地のよさ”が重視されますが、ときに触覚への刺激が集中力や創造力にプラスの影響を与えることもあります。そこで発想を逆転し、あえてユーザーが違和感を覚えるような素材や形状でデザインしました。

▲「コクヨデザインアワード2025」でグランプリを受賞した「NEWRON」。手指を刺激して脳を活性化させることで、新しいアイデアを生み出すペンとしてデザインされた

―― これまでのお仕事で印象に残っているものはありますか?

今治タオルの老舗メーカー・株式会社藤高様と、「PLAY TOWEL!」というプロダクトを共同開発しました。これはタオルの柔軟性を活かした知育玩具で、タオルを握ると落ち着くという赤ちゃんの特性に着⽬したものです。内部に芯材が入っていて自立するため、手指のトレーニングにもなる握り遊びや、積み木遊び、人形遊びなどを通じて赤ちゃんの好奇心を育むことができます。それまで良質なタオルの生産にこだわってきたクライアントに新しい可能性を示せたという点で印象に残っている仕事ですね。

▲タオル素材の持つやわらかな肌触りと、⾚ちゃんがタオルを握ると落ち着くという特性に着⽬して開発されたおもちゃ「PLAY TOWEL!」

同様に、東京都指定の伝統工芸品である「東京額縁」の職人さんと手を組み、立体物を飾ることのできる額縁を製品化したこともあります。垂直に立ち上がったフレームとトレイ状の横置きフレームの向きや位置を自由に組み換えることで、置く物に合わせて形を変えて楽しめるようになっています。そのほかにも、組紐や提灯、織物といった伝統工芸に携わる企業や職人さんと長期的に協力関係を築き、これまでになかった価値をもたらす仕事に強いやりがいを感じています。

▲令和3年度の「東京手仕事プロジェクト」にて製品化された、立体物を飾ることのできる額縁「FRAME FRAME」

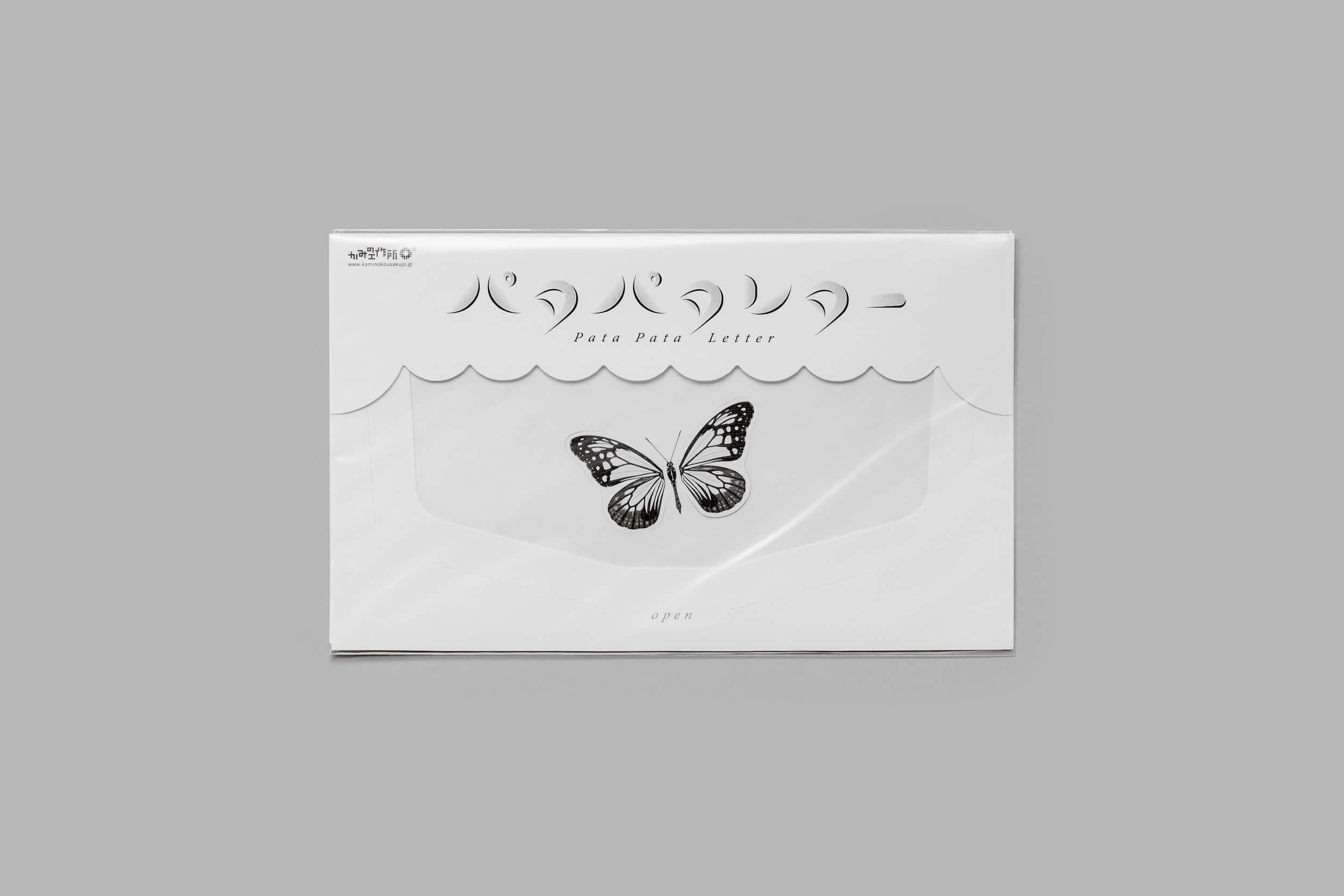

▲紙の工作所が主催するペーパーカードデザインコンペにより製品化された、磁石による引き合いと反発の力を応用したパタパタと動くレターセット「Pata Pata Letter」

―― 伝統工芸に限らず、幅広い業種の中小企業と関わりながらお仕事されているとのことですが、その魅力や難しさはありますか?

デザイナーという外部の視点から介入することで中小企業や伝統工芸の見落とされていた技術や強みを引き出せる楽しさはある一方、デザインの能力だけでなく交渉力や人間力が求められる点は難しいところです。そもそも中小企業や伝統工芸に外部のデザイナーが関わること自体が新しい取り組みであり、相手との信頼関係がなくては提案が受け入れられることもありません。

同時に、自分はあくまでデザイナーとして提案する立場ですが、企業にとっては社運を賭けたプロジェクトになることもあります。だからこそ、デザイン的な発想の面白さだけでなく、「実際に売れるのか」「技術の魅力を伝え、利益に貢献できるのか」というところまで見据えて仕事をしています。私が商品企画から販売まで一貫して携わっているのも、そこにデザイナーとしての責任があると考えているからです。私が関わっている中小企業や職人さんは、自分たちの技術に対する自信と、よいプロダクトを届けたいという熱意のある方ばかりなので、商品についてのアイデアを積極的に出してくれますし、私の意見もきちんと聞いてくれます。その点は非常に助かっていますね。

―― お仕事をするうえで大切にしている価値観や考え方はありますか?「世の中にないものをつくる」という考え方です。特に自分と関わりの深い伝統工芸の分野には、高品質であることは誰もが理解していながらもマーケットが小さいという現状があります。既存の技術や製品が持つ魅力を、新しい視点からブランディングして広く発信すること。それは伝統工芸に関わらず、自分がデザインするうえで意識していることですね。

―― 川田さんが〈桑沢〉に入学してから現在に至るまでの経緯をお聞かせください。建築関係の仕事をしている親戚がいて、ものづくりが得意だった自分もその道に進みたいと漠然と考えていました。それで一度は建築系の企業に就職したのですが、図面を作成するなかでデザインに関する知識がないことを痛感したんです。「自分はこのまま建築を続けていていいのか」という悩みを同僚に打ち明けた際、その人が紹介してくれたのが〈桑沢〉でした。

当時はデザインを仕事にしたいというよりも、その前提となる基礎的な知識を学び直したいという思いが強かったように思います。そのため、プロを目指すかどうかに関わらず学ぶことのできる〈桑沢〉の夜間附帯教育(基礎造形専攻)を受講することに。特に形状や手触りを含めた身体的なアプローチに面白さを感じたことで「もう少しこの環境で学んでみたい」と考え、より専門的な領域を深めるためにデザイン専攻科(夜間部ビジュアルデザインコース)に進みました。

社会人を経験してからの学び直しということもあって、〈桑沢〉では人一倍努力しようと必死で課題に取り組みました。例えば、ひとつの図形についてデザインでパターンをつくるという課題では、シンプルなものから複雑なものまでさまざまな案を提出していました。また、グループワークだけでは飽き足りず、みんなで完成させたものとは別に自分だけのデザインを考えたり……(笑)。それが“正解”だったかはわかりませんが、とにかく課題に時間を費やす生活を送っていました。

卒業時には広告業界への就職を目指していました。しかし、そのタイミングで東日本大震災が発生し、業界全体が厳しい状況に陥ったこともあって、希望していた先は軒並み不採用になってしまいました。それまでの努力が報われなかったような感覚になり、卒業後はデザインと距離を置くつもりで多様なアルバイトを転々としていました。

もともとグラフィックを学んでいた私がプロダクトの領域に進んだきっかけは、卒業後に〈桑沢〉のプロダクト専攻卒の仲間と参加したコンペ「TOKYO MIDTOWN AWARD」でした。この経験を通して「ものづくり」の面白さと、それを使う人に届けることへの魅力を感じましたが、自分には専門外の領域のため難しいと考えていました。

しかし30代に差し掛かり、年齢や自分の置かれている状況に対する焦りや不安が湧き起こりました。デザインしか仕事にできないことはわかっていたものの、表立って活動していなかった自分が急にデザイナーになることは難しい。そこで、国内で開催されているプロダクトデザインのコンペに積極的に参加することにしました。当時はまだデザインの仕事がない状況でしたが思い切ってアルバイトを辞め、ひたすらコンペに挑戦する日々が始まりました。その結果、伝統工芸や地場産業のプロジェクトに徐々に採用されるようになり、現在のようにさまざまな仕事をいただけるようになりました。

―― 〈桑沢〉での学びはお仕事でも役に立っていますか?最初に紹介した「NEWRON」は、まさに〈桑沢〉の基礎造形で学んだ身体的なアプローチを取り入れたデザインです。あえて思い通りにならない道具を使って作画を行う、視覚には頼らず手の感覚のみで形を生み出してみる……。こうした基礎造形での経験があったからこそ、"触覚"という五感のひとつを軸にしたアプローチにたどり着くことができました。普遍的なプロダクトに対し、いかに違う切り口を見つけるか。差別化のために発想を飛躍したり、ときに真逆を行ってみたりする現在の手法は、〈桑沢〉で身につけたものだと思っています。

―― 今後の夢や目標はありますか?ありがたいことに多くのメーカー様から商品企画やブランド開発のお仕事をいただいている状況ですので、特定の分野に限らずさまざまな案件に関わりながら、一つひとつのプロダクトを丁寧につくっていくことが当面の目標です。また、いつかは世の中の“定番”になるようなプロダクトをつくってみたいという理想も持っています。時代によって少し形が変わっていったとしても、自分のデザインをベースに道具として残っていくような製品を追求していきたいですね。

―― 最後に、〈桑沢〉に興味を持っている高校生や社会人に向けてメッセージをお願いします。身体を動かしながらものづくりやデザインと真剣に向き合った経験は、たとえ専門職の道に進まなかったとしても大きな強みになると思います。そして、社会人を経験してからでも、デザインを学び直すことには意味があると考えています。実際、私の通っていた夜間部にも、多種多様な理由で学ぶクラスメイトたちがいました。デザインという言葉にとらわれすぎず、〈桑沢〉を自分の感性の幅を広げるきっかけの場にしていただけたらうれしいです。

卒業生一覧に戻る

ACCESS

ACCESS