VD

総合デザイン科 2・3年次 専門課程

ビジュアルデザイン専攻

一過性の風潮や流行ではなく、

見る人の誰もが連綿と備え続けている感覚を

踏まえたうえで「伝わる視覚情報とは何か」を考える

広告や雑誌、スマートフォンの画面など、現代に生きる私たちは視覚情報に囲まれています。一過性の風潮ではなく、人間がもつ根源的な要素とは何か。情報あふれるなかで、メッセージを伝える対象は誰なのか。また、それをどのように伝えればいいのか。適切な表現方法やメディアとは。こういった普遍的な問題を追究するのが〈桑沢〉ビジュアルデザインの特徴です。

3年間の学修の流れ

カリキュラム詳細

2年次 身近な問題からデザイン構築の方法を学ぶ

広告や雑誌、パッケージ、デジタルデザインがあふれる時代。人は視覚情報からどのような感覚的イメージを受け取るのか。メッセージを適切に伝えるための表現方法やメディアとは。こういった普遍的な問題を追究するための基盤として、デジタル技術の基礎をマスターします。またグラフィックデザイン、パッケージやタイポグラフィ、写真やイラストなどの専門知識も身につけ、身近な問題からデザインを構築する方法を学びます。

目標

記号や画像、文字などの造形エレメントを駆使して、伝えたいメッセージをいかに効果的でわかりやすく、美しく、楽しいビジュアルにできるかを学ぶ。

3年次 社会に問題意識を持ち、アイデアを提案する

分析の対象を社会や世界へと拡大し、論理的にデザインを組み立てる思考を養います。どうすれば社会のニーズに応える効果的な表現ができるのか。ゼミナールでは、ひとつのテーマを1年かけて追及し、作品の完成度を高めていきます。「人や社会の豊かさとは何か」という問題意識を持ち、アイデアを具体化して提案できるデザイナーへ。それを目標にして、視覚情報を的確に美しく、また楽しく伝えられる方法を研究します。

目標

量産性や平面性を超えた「ビジュアルアート」の分野を学び、より幅広い発想力を養うとともに、卒業制作に取り組む。

授業紹介

-

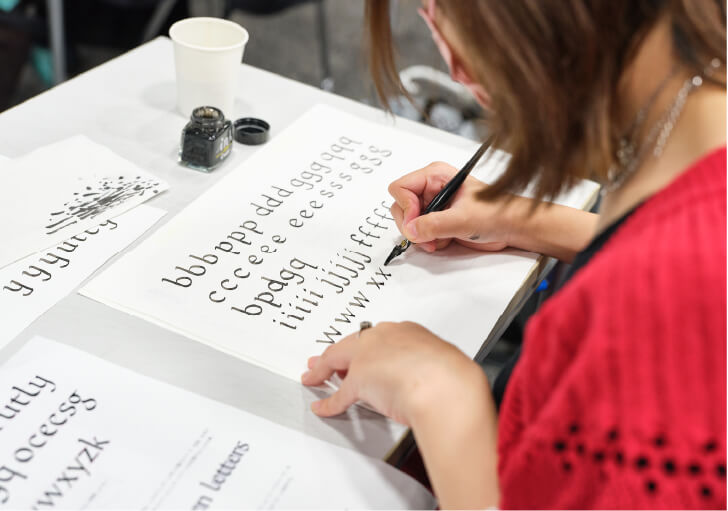

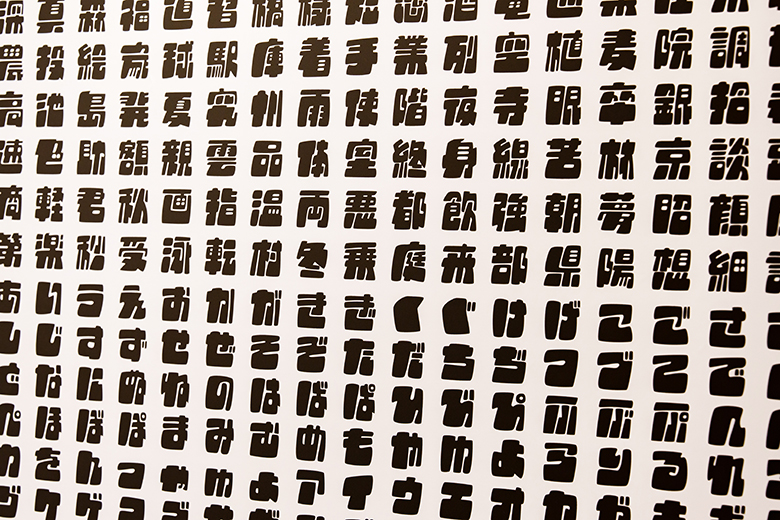

2年次タイポグラフィ

文字を通した表現力を養う

タイポグラフィとは文字を素材とした表現技法全般のこと。グラフィックデザインに欠かせない文字や書体、文字組のルールを学び、文字を通して幅広いコミュニケーション力を養います。基本的な知識に基づき、自由なテーマで雑誌や書籍などの作品を制作します。

-

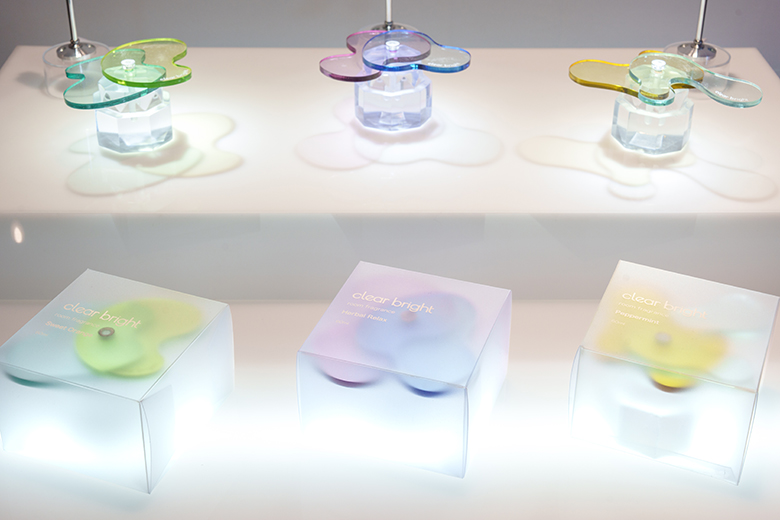

2年次パッケージング

「ものを包む」とは何か

商品の特性を効果的に伝えるのが商品パッケージです。「ものを包む」とは何かを考え、パッケージデザインの基礎から応用までを段階的に学習します。

また消費者の興味関心をひく表現力を身につけ、具体的な商品パッケージの企画なども学んでいきます。 -

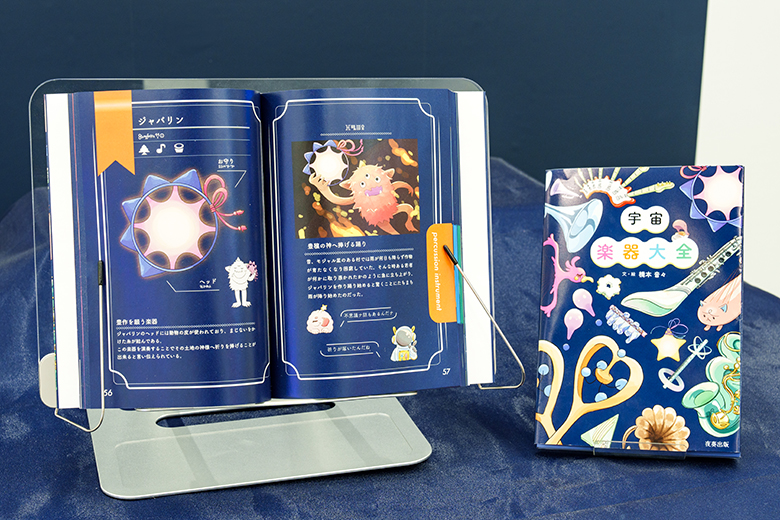

3年次ビジュアルデザイン③

総合的な視点でデザインを

課題は「ショップ(店)デザイン」。時代のトレンドを読んで店のコンセプトを考え、ロゴや店内デザイン、パッケージ、広告のディレクションなどの関連アイテムを幅広く展開します。授業で学んできたことを活かして個性を発揮し、総合的な視点を養う授業です。

3年次 卒業制作

少人数のゼミに分かれ、一流デザイナーによる指導とともに、自らのテーマを掘り下げていきます。

卒業後の進路

Web/グラフィック/エディトリアル/パッケージデザイナー、フォトグラファーなど

主な求人

スマートフォンやアプリの普及により、Webデザイナーやゲーム関連の求人が増えています。

その他、グラフィックデザイナー、エディトリアルデザイナー、パッケージデザイナー、フォトグラファーなど、大きな企業から小規模なデザイン事務所まで、多くの求人があります。

就職先

産学連携記事

【イケアで体験!色のある暮らし】にて森井ユカゼミ生のワークショップと森井先生のトークイベントが開催されました

2024年3月17日(日)、IKEA原宿の上の会場LIFORK HARAJUKUで森井ユカ先生のトークイベントと森井ゼミ生の岡本さんによるワークショップが開催されました。

よくある質問

桑沢のビジュアルデザイン専攻ではどのようなことが学べますか?

本校のビジュアルデザイン分野の授業では、技術的な修得よりもデザイナーとしての視点やディレクションに重点を置いています。ほとんどの学生はデザイナーを目指していますので、コンセプトや表現におけるアイデアのためのアウトプットまでの方法、目的のデザインに適した表現のスタイルなどを学びます。授業中の課題は、テクニックの向上だけに重点を置くのではなく、デザイナーとしてベースとなる素養を身につけることと、発想力や展開力の元となる探究心を育てることを目指しています。

「イラストレーション」の授業ではどのようなことを学びますか?

本校の「イラストレーション」の授業では、コンセプト立案や最終的な表現のためのアイデア出し、さらにデザインに適したイラストの表現スタイルなどを学びます。授業中の課題でも上記の通り、個々のスキルアップに重点を置いているのではなく、イラストレーションの授業を通してデザイナーとしての素養を身につけることを目指しています。

イラストが得意な学生もいますが、そのための個別指導は行わず、全体的な視点からの学びを提供しています。

桑沢デザイン研究所に入学して、アルバイトはできますか?

桑沢デザイン研究所では「学業優先」を勧めています。

実際に授業を体験して、慣れてきて時間に余裕ができたらやっても構わないのではという考えです。

就職はできますか?

希望する会社にもよります。

全国の美大・専門学校の学生が大挙して受ける会社は、やはり難しいです。結局、会社から見たときに、「作品数」「作品クオリティ」「人柄」「熱意」が揃わないといけません。しかしながら桑沢デザイン研究所の学生は、これらの条件を満たしている学生が多く、これまでも難関の会社に内定した学生も少なくありません。

一般的なデザイン会社であれば、条件を満たしていて、何回かチャレンジしていけば、就職内定はかなり期待できます。

昼間部・夜間部学生の平均年齢はどれくらいですか?

昼間部は高校卒業してすぐの人が7割弱です。

夜間部は大学卒業した人、社会人を数年経験した人が多いので、平均は24歳くらいです。

授業はきついですか?

課題数は少なくありません。各授業で約5週間で1課題のイメージです。

1週目に課題の説明、2、3、4週で制作、5週目で完成してプレゼンテーションという感じで、それが各曜日にあるとイメージしてみてください。

コンスタントに課題制作をしていれば、きつくはないと考えています。

学校課題以外にも自主制作をしなくてはなりませんか?

就職を希望する場合、希望する会社の作品に近い作品などを自主制作をして増やす方が、 内定に有利に働くことが多いです。

材料費はどれくらいですか?

自分のこだわりによって、よい材料を使う、よい印刷にしたいなど、ご自身の希望により材料費は決まります。

受験するために、予備校に通った方がいいですか?

ビジュアルデザイン分野では、予備校に通うことをお勧めしています。 同じ目的を持った受験生がいて、競い合うことができること、予備校の先生から客観的にご自身の成長に併せた指導をしてもらうことができること、以上のような理由からも予備校に通うことをお勧めしています。

コンピュータ(Mac)は買わないといけませんか?

Mac 限定ではありませんが、2年生になるまでに購入をお願いしています。

コンピュータを使えるスキルは就職活動で必須なので、なるべく早めに購入して操作を覚えた方がいいでしょう。

入学してから、どのようなものを買わないといけませんか?

その他各授業で使用する材料もご負担いただきます。

それぞれ必要なスペックがありますので、担当の先生に相談してください。上記のもので元々のもっているものに関しては新たに購入の必要はありません、またPCやカメラなどの高額なものについては購入前に説明やアドバイスを受けることができます。

必要な機材については、下記よりご参照ください。

自己推薦入試で、どのようなポートフォリオにすればいいですか?

自分自身が考える、素晴らしいポートフォリオを目指していただいて構いません。ですが合格者は、「これまで自分が作った作品」「サークル等で作った作品」「アルバイト先で作った作品」「自主制作」「デッサン」「平面構成」などの内容を入れる人が多い印象です

昼間部・夜間部 それぞれどのような感じの学生ですか?学生像を知りたいです。

昼間部は高校卒業の人が多いので、和気あいあいとした雰囲気です。

夜間部は、様々な背景を持った方が多いので、お互いを尊敬し合う仲間といった印象です。

昼間部2年時にビジュアルデザイン専攻を希望していますが、入学してそのままビジュアルデザイン専攻に進級できますか?

昼間部2年生ビジュアルデザイン専攻の定員は120名です。1年からの進級時にビジュアルデザイン専攻希望者が120名を超えた場合、成績順で希望の分野へ進級します。

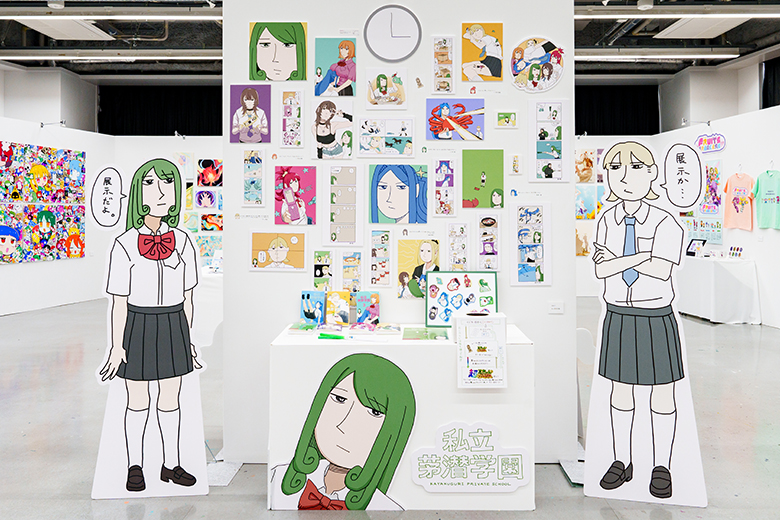

学生作品ギャラリー

在校生インタビュー

卒業生インタビュー

就職活動中はたくさんの人に話を聞いてもらい、上手くいかなくて不

ACCESS

ACCESS