基礎造形

専攻

デザインの原点ともいえる3つの能力

〈観察力・発想力・構成力〉を育みます。

では、表現力や創造力を育むにはどうしたらよいでしょうか。先入観にとらわれずにものごとの成り立ちを見極め、そこに独自の発想や表現を加えていくには、どんな〈準備〉が必要でしょう。桑沢デザイン研究所は、長年にわたるデザイナー育成を通して、この問いに向き合ってきました。

そこで確信したのが、優れたデザイナーは3つの能力を身につけているということです。

まず「観察力」。多様な「ものの見方」を駆使することで、ふだん見慣れた、ありふれたものから、新鮮な発見を引き出します。こうした気づきがデザインの起点となるのです。

つぎに「発想力」。あらかじめ目的や意味を定めてしまわずに、実際に素材に触れて手応えを感じ取り、そこからどのような可能性を引き出せるか模索します。試行錯誤の中でこそ、優れたアイディアは生まれるのです。

そして「構成力」。好き嫌いや流行に頼らず、体系や規則を踏まえて色や形をあつかう能力です。制約を受け入れることで、かえって創造性が刺激されることがあるのです。

「基礎造形専攻」は、さまざまな造形演習を通して、デザインの原点ともいえるこの3つの能力を育んでいきます。

curriculum

カリキュラム

月・木 18:30-21:10[1年制/定員40名]

カリキュラム

-

前期[15週]

-

観察力

彫塑

デッサン -

構成力

形の理解

棒材による造形 -

発想力

紙材/色材

-

-

後期[15週]

-

観察力

デッサン -

発想力

ハンドスカルプチャー

フリードローイング -

構成力

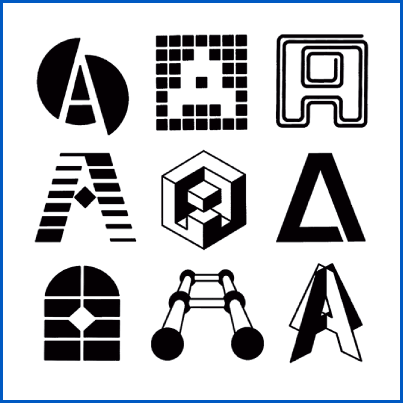

シンボルデザイン

色彩理論

音の造形表現

-

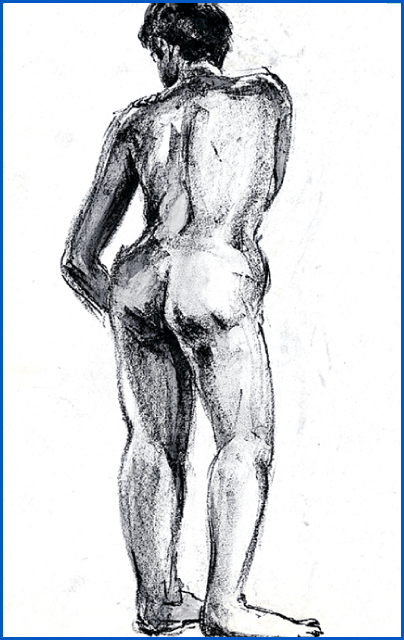

観察力OBSERVATION

粘土を使った立体デッサンと紙の上の平面デッサン、2つのやり方でモチーフを再現します。デッサンに苦手意識をもっている方でも、初歩から段階的に学ぶことができます。ただ漫然とモチーフを眺めるだけでなく、構造、量感、質感など、さまざまな〈ものの見方〉を理解し、確かな「観察力」を養います。

人体など形の成り立ちが複雑なモチーフにも挑戦します。細かな部分にとらわれず、カラダ全体の量感や運動感を観察して描きます。

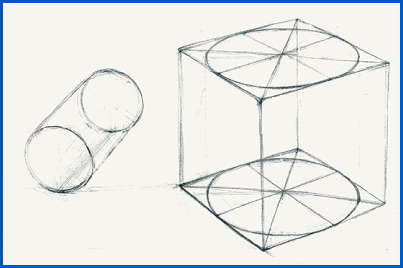

まずは単純な立体図形をモチーフとして、線の引き方や形の見方を学びます。こうした基礎を身につけた後、段階的にモチーフの難易度を上げていきます。

彫塑では、対象をさまざまな角度から観察し、その量感を粘土によって直接かたちづくります。再現の方法が変われば、ものの見方も変わります。ふだん軽視されがちな〈触覚の力〉を再認識します。

発想力IMAGINATION

よい発想すなわち〈ひらめき〉がどこから生まれ、どのように広がっていくかは、予想できません。まずは先入観を捨て、ときには偶然に身を委ねながら、さまざまな〈試行錯誤〉を繰り返すことが必要です。こうして生まれたたくさんの選択肢のなかから〈ひらめき〉は発見されます。

「色材表現」はさまざまな色材の個性、特徴、面白さを物理的・化学的に引っ張り出して思いがけない表現をみつけ、各自のデザイン表現の幅を広げます。

木材をのこぎりやナイフを使って〈手に調和する形〉に削ります。視覚的な美しさではなく、触覚を判断基準とすることで予想外の造形が生み出されます。

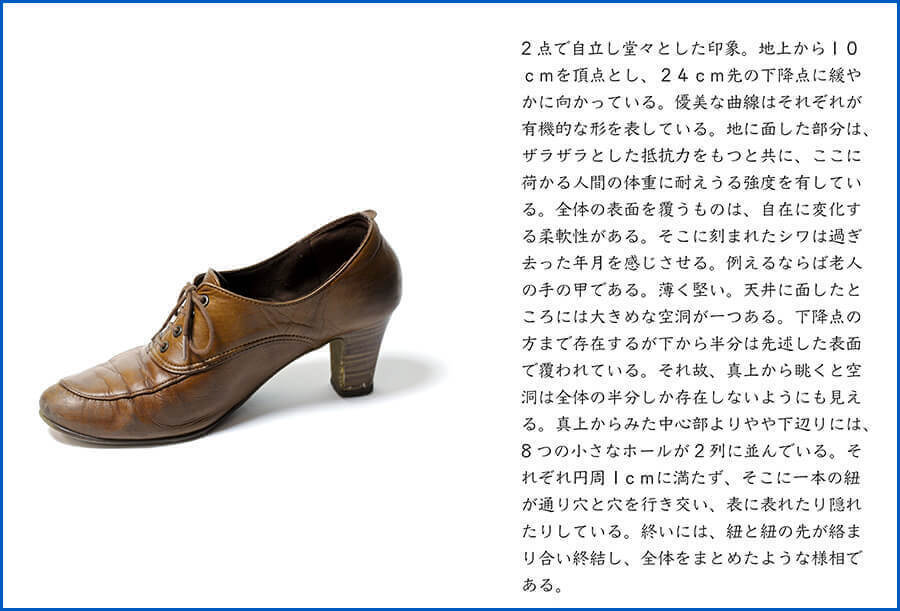

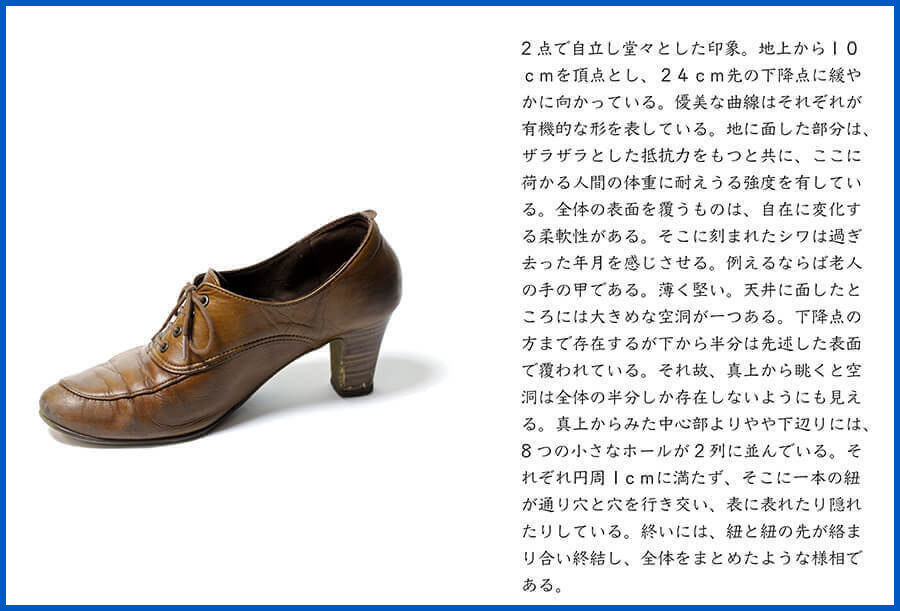

既成概念を捨てて身のまわりの〈モノ〉を詳細に観察すると、ふだんは見過ごしている様々な表情を発見できます。こうした発見を細密描写によって収集し、さらに言葉に置き換えて再構成することで、〈新たなモノとの出会い方〉を表現します。

構成力COMPOSITION

本来、色や形は実に多様な情緒やメッセージを伝えることができるのですが、個人の好みや時代の流行にとらわれてしまうと、表現の幅がせまくなることがあります。そんなとき、色や形を〈体系的〉に理解して〈計画的〉に操作する「構成力」があれば、好みや流行を超えた、より柔軟で幅広い造形表現が可能になります。

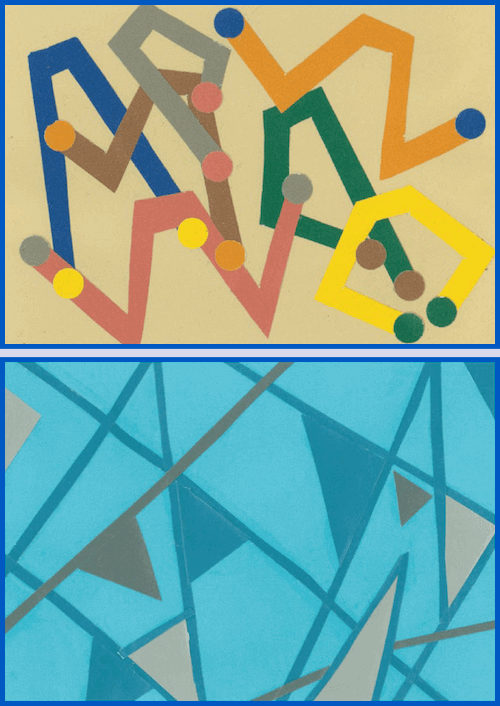

色には〈明るさ〉〈鮮やかさ〉〈その色らしさ〉の3つの要素があり、これらを組み合わせることでそれぞれの色彩のもつ個性やイメージを引き出し、豊かな表現ができます。この学習を通して、色彩がさまざまなデザインに大きな役割を果たしていることに気づきます。

〈点〉〈線〉〈面〉などの形の要素の組み合わせや、変形、階層、立体化などの操作を用いて表現の可能性を探っていきます。

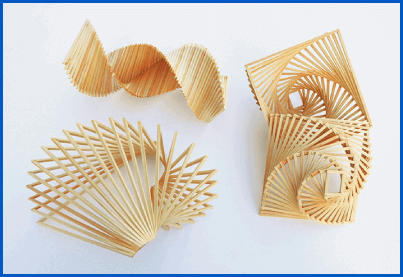

線材の特徴は〈長さ〉と〈方向性〉です。それを計画的に連続・集積させることで生み出されるリズム感や動きなどの表現効果を学びます。

受講生の声VOICE

-

井上千聖プランナー/いけばな草月流師範立体造形の基礎を正しく身につけたうえで、いけばなに応用したいと思ったのがきっかけで、入学を決心しました。入学前は仕事との両立に少し不安もあったのですが、授業の中で完結するように先生方が設計してくださり、とても学びやすかったです。立体や平面の規則的・計画的な表現のテクニックと、無規則・無計画だからこそ生まれる表現の面白さのどちらも学ぶことができたおかげで、自分の得意・不得意な分野が何かを知ることもできました。また、ひとつのお題に対して、自分では考えつかなかったアイディアを見られたり、それに対する講評を聞けるのもクラスならではの良さだなと実感した、濃密な1年間でした。

井上千聖プランナー/いけばな草月流師範立体造形の基礎を正しく身につけたうえで、いけばなに応用したいと思ったのがきっかけで、入学を決心しました。入学前は仕事との両立に少し不安もあったのですが、授業の中で完結するように先生方が設計してくださり、とても学びやすかったです。立体や平面の規則的・計画的な表現のテクニックと、無規則・無計画だからこそ生まれる表現の面白さのどちらも学ぶことができたおかげで、自分の得意・不得意な分野が何かを知ることもできました。また、ひとつのお題に対して、自分では考えつかなかったアイディアを見られたり、それに対する講評を聞けるのもクラスならではの良さだなと実感した、濃密な1年間でした。 -

横澤弥羽会社員(ハードウェア・通信業)デザインについてもともと興味があったなかで、会社の上司からの紹介で「桑沢」を知り、仕事終わりに通学できる夜間附帯教育への入学を決めました。授業初日には、全員少しずつ自己紹介をする機会があり、こんなにも自分と同じようにデザインに興味があって好きな人がたくさんいるのだと、すごく嬉しかったのを覚えています。授業での「少しの制限を加えることで自由を引き出す」という言葉がとっても印象的で、今まで考えたことのないような手法も、少しの制限があることで簡単に思いつくようになりました。夜間附帯教育を通して、デザインに興味のある方々との交友関係が広がったのも大きな財産になっています。

横澤弥羽会社員(ハードウェア・通信業)デザインについてもともと興味があったなかで、会社の上司からの紹介で「桑沢」を知り、仕事終わりに通学できる夜間附帯教育への入学を決めました。授業初日には、全員少しずつ自己紹介をする機会があり、こんなにも自分と同じようにデザインに興味があって好きな人がたくさんいるのだと、すごく嬉しかったのを覚えています。授業での「少しの制限を加えることで自由を引き出す」という言葉がとっても印象的で、今まで考えたことのないような手法も、少しの制限があることで簡単に思いつくようになりました。夜間附帯教育を通して、デザインに興味のある方々との交友関係が広がったのも大きな財産になっています。 -

根岸俊春夜間附帯教育修了後、専攻デザイン科 プロダクトデザイン専攻へ進学当初、桑沢の夜間部への入学を目標に受験に挑みましたが、画力の未熟さや志望動機が曖昧だったこともあり、結果は不合格でした。この経験から自分が “できること”を向上させられる専攻はどこなのか、そして桑沢でなければならない理由を掴むために、夜間附帯教育に進みました。講義は一定のレベルまで教えていただけますが、それ以上は自発的に手を動かし、先生と対話する必要があります。夜間附帯教育での1年はあっという間に過ぎ、最後に行われる合評会では、同期の受講生との対話を通して、自身の得手不得手を俯瞰して捉えるができました。現在は、目標だった桑沢の夜間部に進み、ものづくりの基礎や専門的な技能を勉強しています。

根岸俊春夜間附帯教育修了後、専攻デザイン科 プロダクトデザイン専攻へ進学当初、桑沢の夜間部への入学を目標に受験に挑みましたが、画力の未熟さや志望動機が曖昧だったこともあり、結果は不合格でした。この経験から自分が “できること”を向上させられる専攻はどこなのか、そして桑沢でなければならない理由を掴むために、夜間附帯教育に進みました。講義は一定のレベルまで教えていただけますが、それ以上は自発的に手を動かし、先生と対話する必要があります。夜間附帯教育での1年はあっという間に過ぎ、最後に行われる合評会では、同期の受講生との対話を通して、自身の得手不得手を俯瞰して捉えるができました。現在は、目標だった桑沢の夜間部に進み、ものづくりの基礎や専門的な技能を勉強しています。 -

信田風馬グラフィックデザイナー私はデザインを生業としていますが、これまで専門教育を受けたことがありませんでした。そうしたなかで、かのバウハウスから影響を受けた「桑沢の教育」に憧れがあり、働きながら通学可能な夜間附帯教育への入学を決めました。授業では「観察」と「手を動かす」ことの重要性を学び、そのプロセスが発想の限界を突破するためには必要なのだと実感しました。触覚に委ねながら形を作る「ハンドスカルプチャー」の授業では、思い通りにならない苦労や想像だにしない形を生み出す喜びを感じました。仕事の後の授業は大変ですが、知的好奇心と感性が刺激される貴重な時間であり、授業がとても楽しみでした。友人関係も広がり、充実した1年間でした。

信田風馬グラフィックデザイナー私はデザインを生業としていますが、これまで専門教育を受けたことがありませんでした。そうしたなかで、かのバウハウスから影響を受けた「桑沢の教育」に憧れがあり、働きながら通学可能な夜間附帯教育への入学を決めました。授業では「観察」と「手を動かす」ことの重要性を学び、そのプロセスが発想の限界を突破するためには必要なのだと実感しました。触覚に委ねながら形を作る「ハンドスカルプチャー」の授業では、思い通りにならない苦労や想像だにしない形を生み出す喜びを感じました。仕事の後の授業は大変ですが、知的好奇心と感性が刺激される貴重な時間であり、授業がとても楽しみでした。友人関係も広がり、充実した1年間でした。 -

石川佳央「デザインセンスの良い人は、なぜ良いのか?」その疑問が昔からあり、自身のセンスも少しでも向上させたく、基礎から思考や創作手順を学びたいと考えていた時に桑沢を紹介してもらいました。Webを通して桑沢から発せられる言葉の一言一句が腑に落ちたのが受講のきっかけです。多種多様な業界の講師陣の講義はどれも面白く、どんな質問にも熱く応えてくれて、課題を通して「自分らしさ」「無意識の固定概念」「突き詰める辛さと楽しさ」を認識しました。同じ課題に取組んだ学友の作品も刺激的で「そんなやり方もあるのか!」と、強制的に自分の発想の幅を広げることもでき、本当にここに来てよかったと思っています。

石川佳央「デザインセンスの良い人は、なぜ良いのか?」その疑問が昔からあり、自身のセンスも少しでも向上させたく、基礎から思考や創作手順を学びたいと考えていた時に桑沢を紹介してもらいました。Webを通して桑沢から発せられる言葉の一言一句が腑に落ちたのが受講のきっかけです。多種多様な業界の講師陣の講義はどれも面白く、どんな質問にも熱く応えてくれて、課題を通して「自分らしさ」「無意識の固定概念」「突き詰める辛さと楽しさ」を認識しました。同じ課題に取組んだ学友の作品も刺激的で「そんなやり方もあるのか!」と、強制的に自分の発想の幅を広げることもでき、本当にここに来てよかったと思っています。 -

大薗彩芳華道家いけばなに必要不可欠な”造形の思考やスキル”を学ぶ場を探していました。基礎造形専攻は夜間で融通が利いて、実際に手を動かしながら造形を学べる場所だと感じ、入学を決めました。”無意識を意識”して作るハンドスカルプチャーの授業は、普段真逆の考え方をしているため苦戦しましたが、その分印象に残っています。授業を通して、今まで感覚で実践してしまっていたことの答え合わせができました。点・線・面それぞれの持つ意味や構成など、今後実践で活用できそうな多くのことを学べました。

大薗彩芳華道家いけばなに必要不可欠な”造形の思考やスキル”を学ぶ場を探していました。基礎造形専攻は夜間で融通が利いて、実際に手を動かしながら造形を学べる場所だと感じ、入学を決めました。”無意識を意識”して作るハンドスカルプチャーの授業は、普段真逆の考え方をしているため苦戦しましたが、その分印象に残っています。授業を通して、今まで感覚で実践してしまっていたことの答え合わせができました。点・線・面それぞれの持つ意味や構成など、今後実践で活用できそうな多くのことを学べました。 -

片野坂桃子夜間附帯教育修了後、専攻デザイン科 ファッションデザイン専攻へ進学デザインと服飾どちらも学びたいと思っていたところ、桑沢デザイン研究所を見つけました。上京して一人暮らしをする生活費を考えると、昼間部への進学は金銭面で厳しいと感じていたところ、1年間の夜間附帯教育と2年間の専攻デザイン科を合わせると、総合デザイン科に近い内容になると知り、夜間附帯教育への入学を決めました。私が作品を見たり作ったりするうえで、感覚で無意識に感じ取っていたことを先生方が言葉にして批評・解説してくださるので、自分でも理解していなかった部分を言い当てられてることが多く驚きました。なぜ、どうして、そう感じたのかを意識して日常で触れるデザインを見るようになりました。

片野坂桃子夜間附帯教育修了後、専攻デザイン科 ファッションデザイン専攻へ進学デザインと服飾どちらも学びたいと思っていたところ、桑沢デザイン研究所を見つけました。上京して一人暮らしをする生活費を考えると、昼間部への進学は金銭面で厳しいと感じていたところ、1年間の夜間附帯教育と2年間の専攻デザイン科を合わせると、総合デザイン科に近い内容になると知り、夜間附帯教育への入学を決めました。私が作品を見たり作ったりするうえで、感覚で無意識に感じ取っていたことを先生方が言葉にして批評・解説してくださるので、自分でも理解していなかった部分を言い当てられてることが多く驚きました。なぜ、どうして、そう感じたのかを意識して日常で触れるデザインを見るようになりました。 -

小波津静香会社員・ビジュアルメディア部書籍のレイアウトを組む仕事をしていますが、美術教育を受けず独学でやってきました。自分の仕事に今一つ自信が無く、学び直そうと思った事が入学のきっかけです。桑沢のカリキュラムは、デザインの基本が幅広く学べるように出来ていると思いました。授業を通して、これまで漠然と体得してきた事への理論付けができて自信に繋がりましたし、仕事に深みが出たと感じています。また、技術や理論だけでなく、デザインを巡る精神的な事にも目を向けるきっかけを与えてもらえました。桑沢ならではのユニークな授業で体感する驚きや、幅広い年齢層、様々な背景を持つクラスメイトとの出会いが、今後の人生の宝になると思っています。

小波津静香会社員・ビジュアルメディア部書籍のレイアウトを組む仕事をしていますが、美術教育を受けず独学でやってきました。自分の仕事に今一つ自信が無く、学び直そうと思った事が入学のきっかけです。桑沢のカリキュラムは、デザインの基本が幅広く学べるように出来ていると思いました。授業を通して、これまで漠然と体得してきた事への理論付けができて自信に繋がりましたし、仕事に深みが出たと感じています。また、技術や理論だけでなく、デザインを巡る精神的な事にも目を向けるきっかけを与えてもらえました。桑沢ならではのユニークな授業で体感する驚きや、幅広い年齢層、様々な背景を持つクラスメイトとの出会いが、今後の人生の宝になると思っています。 -

ジャライル愛莉珠夜間附帯教育修了後、専攻デザイン科 ビジュアルデザイン専攻へ進学専攻デザイン科への進学を検討するにあたり、まずは桑沢でデザインの基礎を学びたいと考え、4年生になるタイミングでダブルスクールを始めました。授業では、仕掛けのある画材を用いてモチーフを正確に描こうと試みるプリペアド・ドローイングが印象に残っています。他の授業も含め、とにかく手を動かすことをやめないことと、ミクロ・マクロなど複数の視点からアプローチしてみることで新しい結果を得られるということが学びになりました。私は固定観念に囚われやすく考え込んでしまいがちでしたが、デザインだけでなく物事の考え方として応用できると感じました。

ジャライル愛莉珠夜間附帯教育修了後、専攻デザイン科 ビジュアルデザイン専攻へ進学専攻デザイン科への進学を検討するにあたり、まずは桑沢でデザインの基礎を学びたいと考え、4年生になるタイミングでダブルスクールを始めました。授業では、仕掛けのある画材を用いてモチーフを正確に描こうと試みるプリペアド・ドローイングが印象に残っています。他の授業も含め、とにかく手を動かすことをやめないことと、ミクロ・マクロなど複数の視点からアプローチしてみることで新しい結果を得られるということが学びになりました。私は固定観念に囚われやすく考え込んでしまいがちでしたが、デザインだけでなく物事の考え方として応用できると感じました。 -

都築ゆみDTP制作・デザイン業独学でデザインの世界に入り、今までは自信のなさを埋めるように滅私奉公的に仕事をしてきましたが、「五感」を使った課題は、これまでの制作態度に揺さぶりをかけられるものばかりでした。 自分の感性と時間をかけて向き合うと、これまでになく自分の作品が愛おしく感じられたのが印象的で、1年を終えると、様々な対象や他者への好奇心が増すだけでなく、抑えつけていた自分の感性までも重んじたくなったという、たいへん大きな変化がありました。そういった、一人ひとりの人間性までも肯定してくれるような教えだったんじゃないかと、今振り返って感じています。 じっくりと丁寧な指導をしてくださった先生方、アツくて優しい仲間達にも恵まれ、とても充足した一年でした。

都築ゆみDTP制作・デザイン業独学でデザインの世界に入り、今までは自信のなさを埋めるように滅私奉公的に仕事をしてきましたが、「五感」を使った課題は、これまでの制作態度に揺さぶりをかけられるものばかりでした。 自分の感性と時間をかけて向き合うと、これまでになく自分の作品が愛おしく感じられたのが印象的で、1年を終えると、様々な対象や他者への好奇心が増すだけでなく、抑えつけていた自分の感性までも重んじたくなったという、たいへん大きな変化がありました。そういった、一人ひとりの人間性までも肯定してくれるような教えだったんじゃないかと、今振り返って感じています。 じっくりと丁寧な指導をしてくださった先生方、アツくて優しい仲間達にも恵まれ、とても充足した一年でした。

![専門学校 桑沢デザイン研究所 夜間附帯教育[1年制]](https://www.kds.ac.jp/wp-content/themes/kds_renew/img/curriculum/kisozoukei/banner_title.png)