イラストレーター ナミサトリさん

2015年度卒 夜間部ビジュアルデザインコース

岐阜県出身、東京都在住。大学卒業後、桑沢デザイン研究所の夜間部に通いながら、デザインを学ぶ。現在はメーカーに勤務しながら、イラストレーターとしても活躍中。脳内に温室をつくり、奇妙な植物とクリーチャーを育てている。心地よい不安定さ、かわいい悪意、エントロピーの減少、共感の排除などをキーワードに絵を描く。

インハウスデザイナーをしながら書籍の装画などを手がける

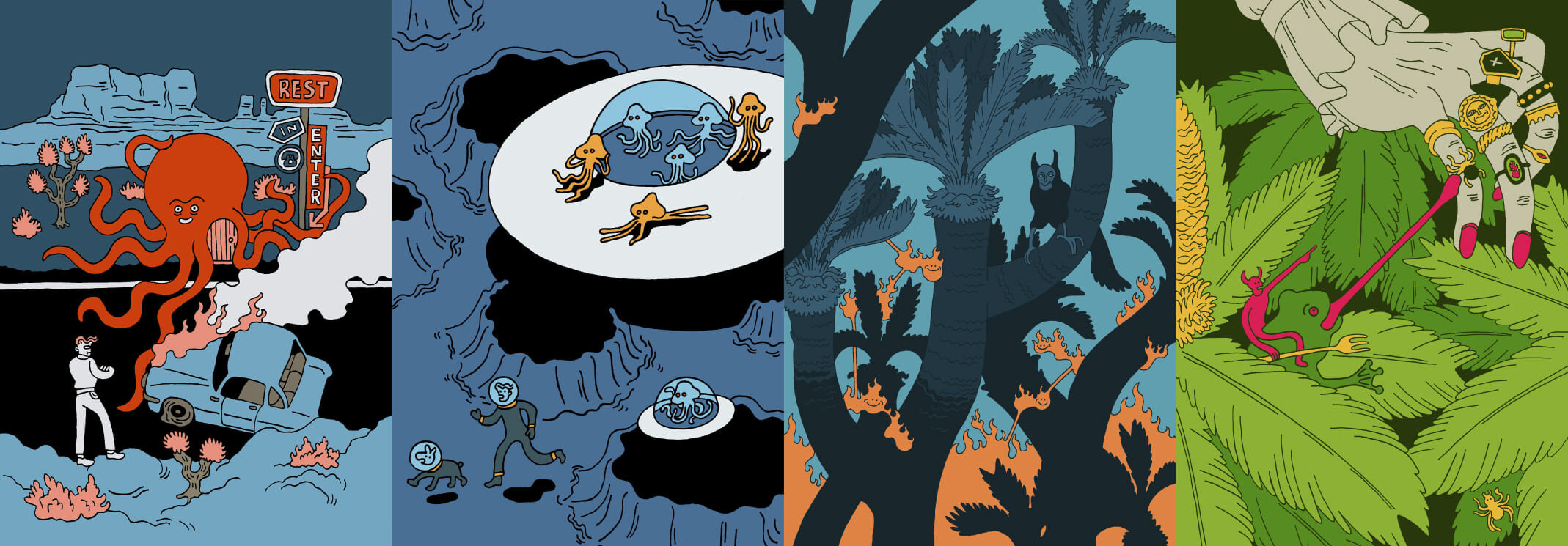

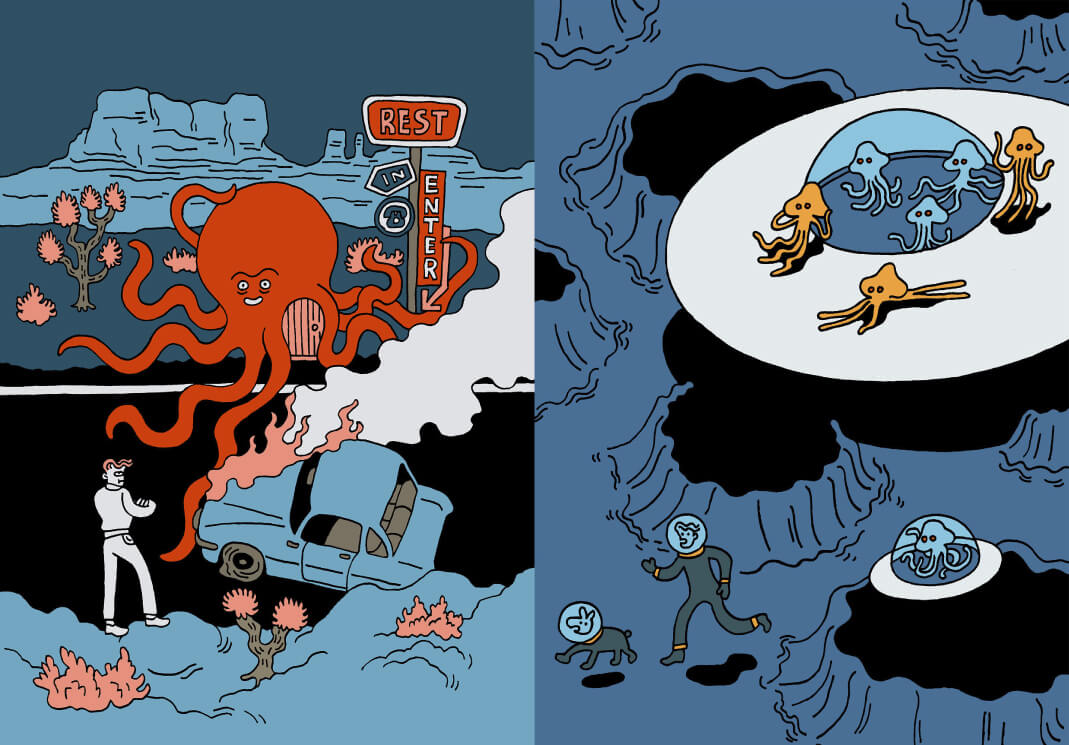

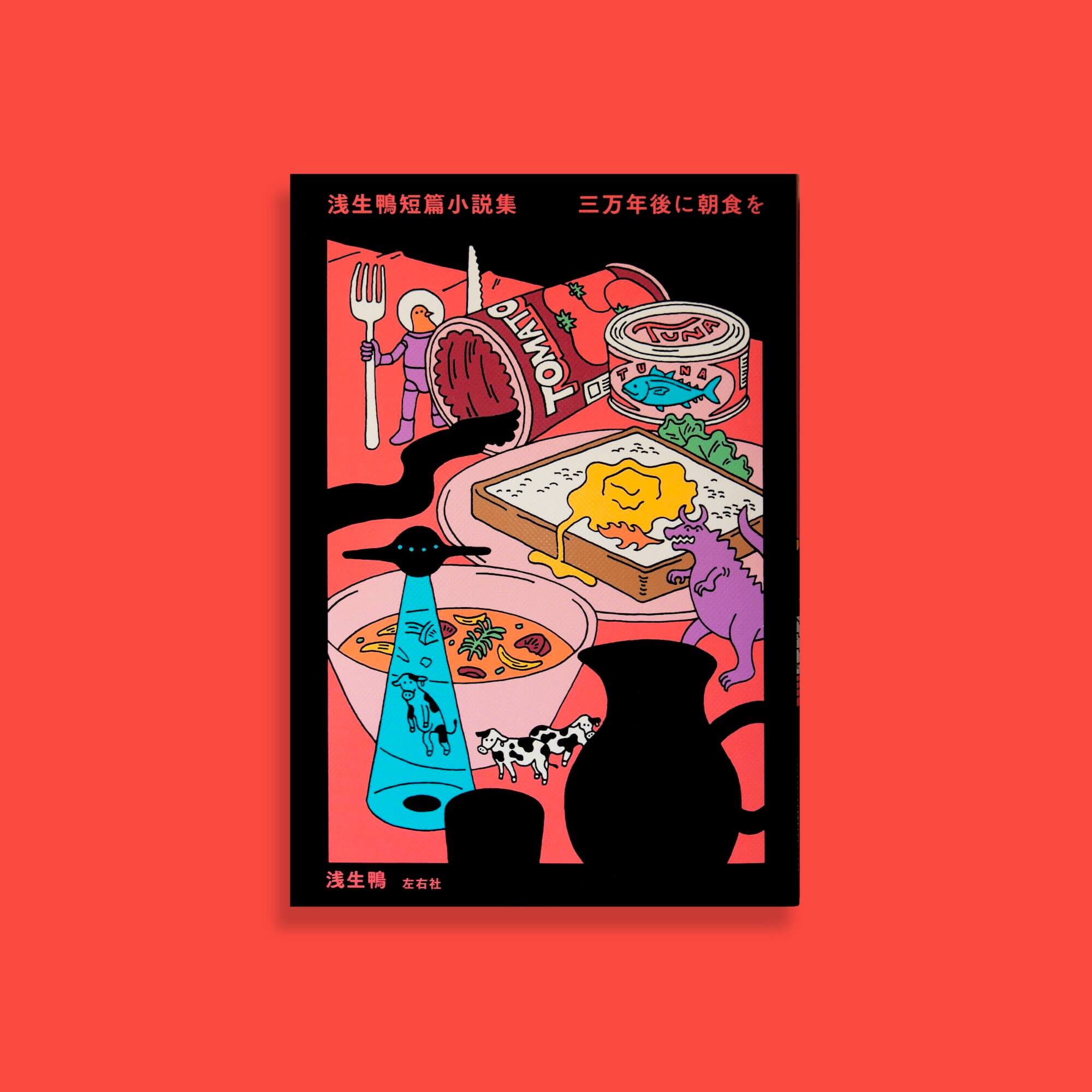

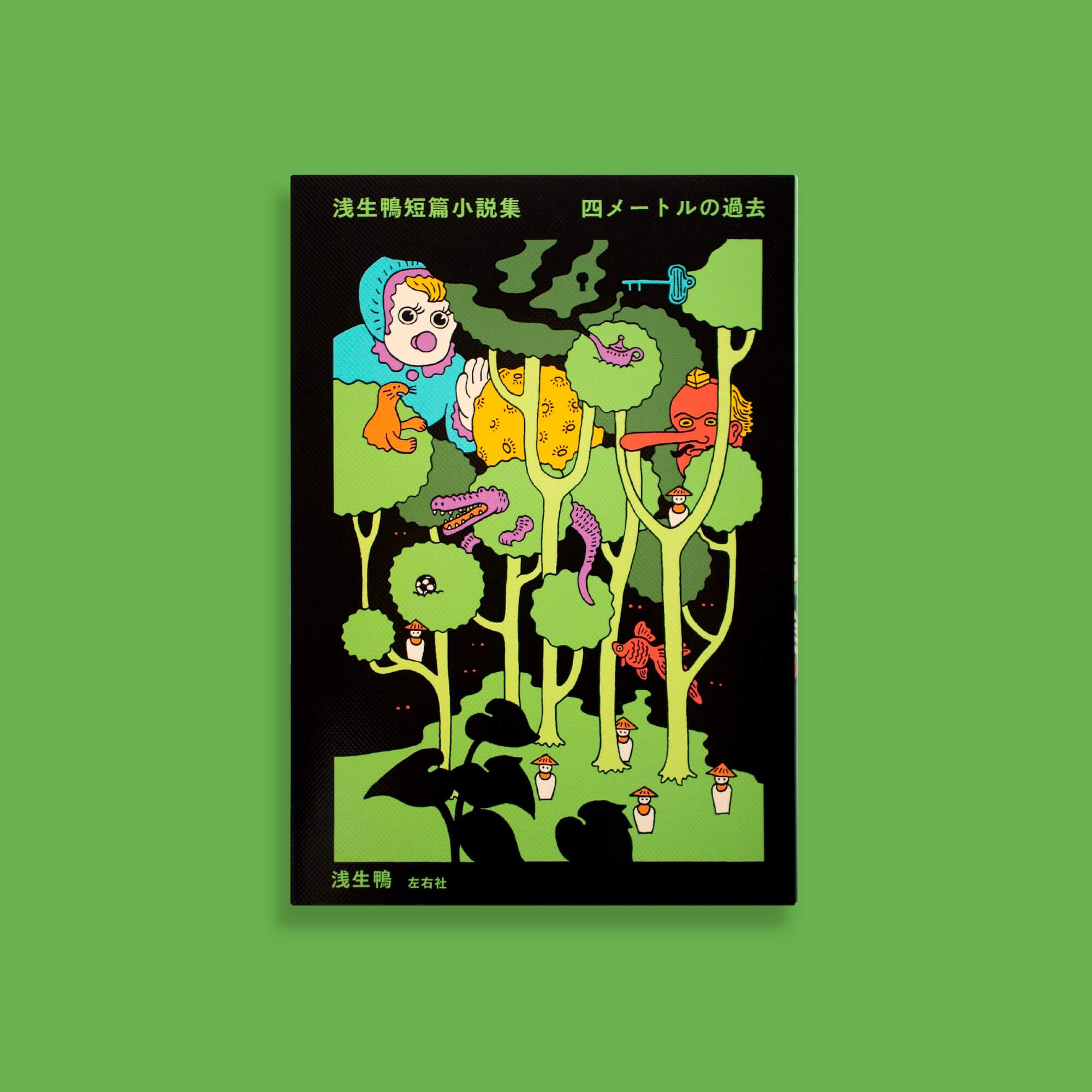

―― 現在のお仕事について、教えてください。イラストレーターとして、主に書籍の装画を手がけています。出版社の編集者から依頼を受けて、絵を描く仕事がメインです。最近は、河出文庫(河出書房新社)のレイ・ブラッドベリ作品シリーズ、左右社の浅生鴨短篇小説集シリーズなどの装画を担当しました。

▲装画を手がけた左右社の浅生鴨短篇小説集シリーズ。『浅生鴨短篇小説集 すべては一度きり』(左上) 、『浅生鴨短篇小説集 たった二分の楽園』(右上)、『浅生鴨短篇小説集 三万年後に朝食を』(左下)、『浅生鴨短篇小説集 四メートルの過去』(右下)

私はニーズに合わせて絵柄を使い分けたり、ジャンルを選ばず何でも描いたり…といった器用なことができないので、不器用に、自分が受けられるだけの仕事を受けて、描けるものだけを描いています。制作においては、あまり「他者への共感」をせず、頭の中の独自の世界を保ち続けるようにしています。私はこのことを、「脳内に温室をつくる」と表現しています。

書籍の装画以外にも、雑誌やWEB記事の挿絵を手がけることもあります。作品については、Instagramをご覧いただければと思います。

https://www.instagram.com/namisatori/

現在は、メーカーでインハウスデザイナーとして勤務しながら、フリーランスとしてイラストレーターの仕事をしています。会社では、主に商品パッケージのデザインを担当しています。つまり、社員としてフルタイムで働きながら、勤務時間外でイラストの仕事をしていることになります。イラストレーターとして独立することは、今のところ考えていません。

私は関西の一般大学の経営学部卒で、その中でも少しだけデザインに関われるという触れ込みの学科を出ているのですが、大学2〜3年次の頃に、本格的にデザインを学ぶ必要性を感じ、卒業後に1年間アルバイトをして学費を稼いだ後、桑沢デザイン研究所(以下〈桑沢〉)の夜間部に進みました。

デザイナーやイラストレーターになろうと思った、これといった具体的なきっかけは覚えていません。ただ、今のようなコミック調の作風に至った理由には心当たりがあります。小学校の頃、ベルギーの漫画『タンタンの冒険』シリーズが大好きで、図書館で借りて夢中になって読んでいました。海外の漫画やイラストレーションに興味を持つきっかけだったと思います。今でもかなり影響されていると感じます。

▲silkmasterコラボスケートボード

北参道のデザイン会社で働きながら夜間部に通った〈桑沢〉時代

―― 桑沢デザイン研究所で印象に残っている授業はありますか?〈桑沢〉に入学したのは、大学卒業後の23歳のときです。夜間部だったので、10代から40代くらいまで、社会人も含めて、いろいろな人が通っていましたね。印象に残っているのは、さまざまな外部講師による授業がたくさんあったことです。著名なデザイナーはもちろん、一見ビジュアルデザインと関係が無さそうな、変わった講師が来ることもありました。たとえば、琴の奏者の方がいらっしゃった回を覚えています。最初はなんで?と思ったのですが、記憶では「日本の芸術は余白を大切にしている」というようなお話をされていて、深い部分で腑に落ちた、すごく良い講義でした。

また、私はビジュアルデザインコースだったのですが、1年次にデザインの基礎をしっかり学んだのをよく覚えています。デッサン、色彩、テクスチャ、構成など、グラフィックの構成要素をそれぞれ、基礎の基礎からじっくり学びました。

私はちょっとせっかちなところがあり、さすがに基礎的すぎるのでは…とやきもきする授業もありましたが、今思えば、ソフトウェアの機能に頼って手っ取り早く形にしようとせず、泥臭く手を動かすことを大切にすべき…というような、デザイナーとしての心構えの部分が学べたと思います。「とりあえずデザイン業界に入るための授業」ではなく、「デザイナーを生業として、長く続けていくための授業」だったのではないかと思います。

当時は夜間部に通いながら、昼間はデザイン会社でアルバイトをしていました。現場で実践しながら、学校でデザインの基礎を学べたのは、良いバランスだったと思います。

―― 卒業後は、どのような進路を選びましたか?

―― 卒業後は、どのような進路を選びましたか?

〈桑沢〉に通いながらアルバイトをしていた北参道のデザイン会社に、在学中にそのまま就職しました。主にカタログやチラシを手がける中規模の制作会社で、3年くらい勤めました。

その後、ブランディングに興味が出てきて、4〜7名くらいの小規模なデザイン会社に転職しました。ここでは、大企業のパッケージデザインと、地方の小規模な事業者のブランディングが半々くらいで、面白い仕事を幅広くやっていました。そして、コロナ禍に入った2021年に、現在のメーカーに転職しました。一般的なインハウスとは異なり、関連会社を介して外部からのデザイン依頼を受けることが多い会社で、これまでの経験を活かして、パッケージデザインを中心にブランディングなどにも携わっています。

インハウスデザイナーのよさは、まずは安定した働き方ができることです。小さいデザイン会社の雰囲気も好きなのですが、やはり勤務時間が不規則になりがちです。2社目の途中からは、デザイナーの仕事と個人のイラスト仕事をギリギリ両立していたのですが、長く続けるのは難しいと思って、今のスタイルを選びました。

.jpg)

▲2023年にはイラストの個展を開催

足し算ではでき上がらない「化学反応」が起こる瞬間

―― デザイナーの経験は、イラストレーターの仕事で生かされることはありますか?大いにあると思います。発注側がどういうものを求めているのか、デザイナー視点で理解できる部分は確かにあります。ただ、私がイラストを担当するときに、デザイナーさんに何かを具体的に要求することはありません。装画であれば、まずは編集者(つまり発注側)の意図があって、私がイラストを描く、そして、デザイナーさんが書籍の世界観を表現するわけです。なので、自分のイラストが入ったデザインサンプルが上がってくるのを見る瞬間がいちばん好きですね。

デザイナーさんのスキルとの足し算ではでき上がらない「化学反応」が起こる瞬間ってあるんです。自分だけでは絶対にたどり着けない場所というか……。デザイナーさんと互いに攻めて、すごいところに着地できたときは、本当に感動します。私より絵が巧い人がいっぱいいる中で、わざわざお声がけいただいたということは、編集者さんやデザイナーさんの方でもなにか思うところがあってのことと思います。その期待に応えられる絵を描きたいです。

―― 普段、装画の仕事はどのように進めるのですか?例えば、レイ・ブラッドベリの『猫のパジャマ』の装画を担当したときは、「猫は必ず入れてほしい」というお題があるだけで、あとは原稿を読んで自由に考えていいという感じです。もっと具体的に指示を受けるパターンもありますが、私は「作品を読んで、自由に考えて」と投げてもらえるほうがやる気が出ますね。自由度が高い依頼の場合は、多いときだとラフを7、8枚提案することもあります。そこから編集者、デザイナーと一緒に練り上げていきます。

▲装画を手がけた河出文庫のレイ・ブラッドベリ作品シリーズ。左から『とうに夜半を過ぎて』『猫のパジャマ』『塵よりよみがえり』

昨年、レイ・ブラッドベリの装画をシリーズで担当できたことは本当に嬉しかったです。フィクション作品の装画は、特に私のような具象的な作風だと、読者に先入観を与えてしまう恐れもあるので、責任重大に感じます。読み手をワクワクさせるのはもちろん大事なのですが、なるべく想像力の活きる余地をなくさないよう気をつけています。

SFをはじめ、近現代の世界文学が好きなので、今後もお仕事の機会があれば積極的に受けていきたいです。

―― ナミさんの作品には、海外の雰囲気を感じますが、影響を受けた作品などはありますか?とにかく奇想天外で、見たことのない世界を見せてくれる作品が好きです。

コミックだと先述の「タンタンの冒険旅行」はもちろん、メビウスやニコラ・ド・クレシー、クリス・ウェアなどが好き。

映画だとポール・トーマス・アンダーソンやコーエン兄弟、エミール・クストリッツァなど。北野武やタランティーノも好き。最近はヨルゴス・ランティモス監督に注目しています。

小説だとカート・ヴォネガットやハーラン・エリスンなどのSF作家、トマス・ピンチョンやブローティガン、ガルシア=マルケスなど。最近はR・A・ラファティにはまっています。

音楽だとプログレッシブ・ロックなどが好きです!

「好き」なことに妥協しないで

―― 最後に〈桑沢〉で学ぶ在校生やこれから〈桑沢〉を目指す受験生にメッセージをお願いします。やはり、いろいろなものを観て、自分の好きなものを見つけることが大事だと思います。そのなかで突出する趣味やこだわりが見つかれば、自分なりの世界観が自然にできていくのではないでしょうか。何よりも自分らしさを大切にしてほしいです。これは私の勝手な希望ですが、100人中100人に受け入れられなくても、1人か2人に熱狂的に支持されるような尖った作品を作ってほしいです。少なくとも私は、その人にしか作れない、代替不可能なものが見たいです。

〈桑沢〉では、授業はもちろん、先生や同級生とのちょっとした会話など、いろいろなことが世界を広げるヒントになっていたような気がします。「好き」なことに妥協せず、楽しんで制作に向き合っていただければと思います!

ACCESS

ACCESS