【月刊インタビュー】 桑沢卒の素敵なあのひと

今注目のクリエイターにお話を伺う連載。第8回目は、NPO法人に長年関わり、福祉や地域産業におけるデザインで活躍しているあのひとです!

合同会社楽膳 大竹愛希さん

福島県出身。一般大を経て、2004年に夜間部 デザイン専攻科 プロダクトデザインコース卒業。

15年以上にわたり障がい者支援の NPO 法人シャロームに関わり、そのデザイン部門にあたる合同会社楽膳を立ち上げる。

デザインした楽膳椀はグッドデザイン賞など国内外の賞を受賞し、地元福島県において、福祉や社会課題におけるデザインに取り組んでいる。

絵を描いたり、物を作ったりするのがとても好きな子供でした。絵を描いて生きていけたらと思っていたんですけど、「やっぱり絵だけでは食べていけないよね」と現実的に考えるようになって、デザインには全く関係ない学部に進学しました。

両親がNPO法人で福祉関連の活動をしていたこともあり、福祉については幼少期から自然と触れてきました。約30年前は、障がいのある方があまり外に出ない時代だったのですが、そんな中でも接する機会が多かったのは、社会人になってから振り返っても、良かったと感じている点です。

両親は「やりたいことをやればいいよ」というスタンスだったので、大学で専攻したのは、国際政治経済・紛争とアイデンティティの関わりといった分野です。

国際的な紛争や宗教の違いによる戦争を勉強していくと、自分と相手の常識が異なるという点をすごく意識するようになるんです。多様性を認めるというユニバーサルデザイン(以下「UD」)の考え方と通じるところがあって、自分の常識を疑ったり、他者の意見を尊重したり、そういう視点を学べたのは、今に繋っていると思います。

大学の講義でUDの話を聞いたのがきっかけです。幼少期から、障がいのある方が不便に感じていたり、少し差別的な態度をとられて辛い思いをしていたりするのを、肌身で感じていました。その解決策として、自分が好きな絵を描くことを組み合わせたら、彼らの助けになれるのかなと感じたんです。

UDを勉強するならデザインの専門学校にいきたかったので、就職はせずに桑沢に進学しました。桑沢を選んだのは、たまたま勧めてくれる方が周りにいた影響が大きかったです。色々な人がお勧めしてくれるんだから、良い学校のはずだと思って(笑)。プロダクトも学べるのも魅力でした。当時は検索すれば何でも出てくる時代でもなかったので、口コミや紹介がありがたかったです。

また、振り返ってみると、最初からデザインの道を歩んでいたら、余程自分が意識していない限り視野が狭くなってたんじゃないかなと思います。回り道ではありますが、大学でデザイン以外の勉強もしてきたことで、自分がデザインする上でのベースになったり、他のデザイナーさんと差別化できる土壌ができました。デザインだけを考えて生きてきた自分を想像すると、その自分より遙かに広い視野でデザイン出来てるんじゃないかなと思います。

今の桑沢にはUDの授業があるようですが、当時は無かったんです。日本でもまだ浸透し始めた頃だったので、自分で色々調べたり、お店に行ってそれらしい商品を見に行ったりしていました。授業課題では、自主的にUDの視点を取り入れて、制作していました。

桑沢で学んだのは、プロダクトデザインの基礎となる製図や、スケッチ、造形的な部分です。全体的にすごく良かったという印象がありますが、それ以上に同級生が素晴らしかったですね。夜間部だったので、色々な経緯で勉強しに来ていて、本気度の高い人しかそこにいないという環境でした。先生はもちろん素晴らしいですが、集まる学生の質が高いなというのが一番感激した部分かもしれません。

今販売している楽膳椀の原型を作りました。元々の課題は「リ・デザイン」で、今あるものを更に自分が良いと思うデザインに作り替えなさいというテーマです。私は持ちやすいお碗を作ろうと思って、底にくぼみがあるデザインを提案しました。

UDという概念が浸透する前も、当然ながらユーザーの使いやすさに配慮されたデザインがありました。ですが、当時販売されていたUDの商品は、「みんなが使いやすい」と言いつつも、介護用品のイメージが拭えなかったんです。自分が目指したいのは、使いたくなる美しさを備えている「良いデザイン」なんだと気づきました。

ユーザーへの配慮と美しさを備えたデザインは、流行が変わっても淘汰されないと思います。今まで使ってきたお茶碗とあまり変わらない気持ちで、また変わらない仕草で使える作品を作りたいなという意識を持っていたのは覚えています。

昼は仕事、夜は学校、更に課題をこなす日々を過ごしていたら、体を壊してしまったんです。それで就活が出来なくなってしまって、結果的に福島に帰ることになりました。できれば東京でデザインの実績を積みたかったのですが、ちょうどその頃、両親が運営しているNPO法人でもUDを基盤にした活動をしたいという機運が高まっていたので、「デザイン担当で働きなよ」と声をかけられて、働き始めました。

実際に参加してみると、私以外にデザイナー経験がある先輩もいなくて、本当に手探りで始まりました。まずはチラシを作ったりしながらNPOが運営しているパン屋の運営を兼務して、販促物やお店に掲示するポスターやプライスカードを作ったりしていました。

加えて、私が戻ったタイミングでUD関係の商品開発をすることになったので、プロジェクトを立ち上げました。ちょうど卒制で作ったお椀があったので、商品化に向けて動き出しました。

お椀の原型はすでにあったので、製造先を探すところから始めました。当初は量産できる素材を考えていたんですが、陶器やプラスチックで作ると金型が必要ですし、一回で数百個も出来てしまいます。費用面や状況を加味した結果、職人さんの手作りで少しずつ作って売る形に落ち着きました。

漆器や会津塗の職人さんも紹介して頂いて、直談判しました。漆器職人で素地制作を担当してくれている方は、ご自身のお父様も病気の後遺症で手首に障がいが残り、不便にしているのを何か出来ないかと思っていたそうです。会津塗に関しては、地元の伝統工芸を盛り上げる一助になればと思い、採用しています。

また、楽膳椀のデザインは底を持つので、素材によっては熱伝導の問題で熱くて持てなくなってしまいます。木は熱伝導が緩やかなので、器が熱くならず、快適にお使いいただけます。

仮にプラスチックであの形の器を作っても、きっと介護用食器という扱いしかされないなと思ったんです。でも職人さんが一点一点手間暇かけて作って、ある程度高級感があれば、違った見方をしていただけるんじゃないかという意図があります。

障がいがある方や高齢の方、健常者の方も含めて、試行錯誤しながら検討会を重ねました。最終的には今商品として販売している形まで改良し、職人さんと合同会社楽膳を立ち上げ、やっと販売開始できました。

▼看板商品の楽膳椀。桑沢の卒業制作が元となっています。

▼漆器の良さをデニムに例えた「デニムなうるし」シリーズ

▼RAKUZENブランドの運営に真剣に取り組むきっかけとなったもの

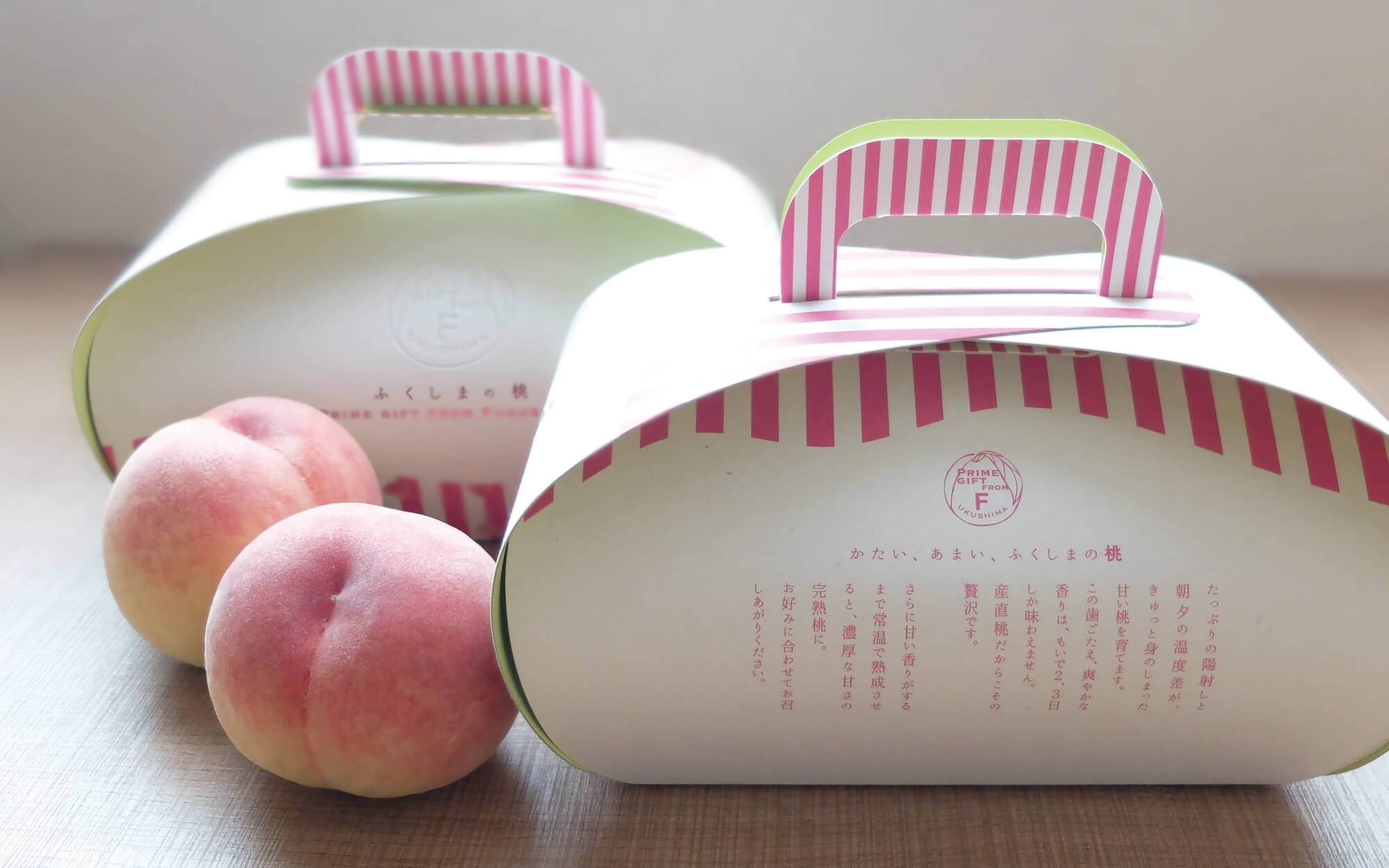

依頼が多いのは食品関係のブランディングです。福島県では農業が盛んなので、六次化(第一次産業である農業に従事している農家が、自身の生産した生産物をもとに、第二次産業や第三次産業までを手掛ける経営方法)商品のブランド立ち上げに際してロゴやパッケージを作って欲しいという声が多いですね。

ビジュアルデザインは桑沢で習わなかったので、社会人になってから独学で学びました。それでもやっていけているのは、楽膳ブランドを一人で運営してきたおかげだと思います。

相談してくださる事業者さんは、カッコいいデザインにすれば売れると思っている方が多い印象ですが、それ以前のコンセプトやコスト計算など、経営とも関わる部分が大いにあります。そこで、これまでの経験が活きていると思います。

―― 特に印象に残っているお仕事はありますか?

―― 特に印象に残っているお仕事はありますか?

福島県からの依頼でデザイナーとして参加した、バッグの製作です。ここ数年でデザイン思考が浸透してきて、福島県もデザイン思考を取り入れたものづくりを推進したいという希望がありました。県内のデザイナー人口が少ない中、ブランディングを全部一人でやっている私にお声がけ頂きました。

このバッグの素材は、東京ドームの屋根に使われている工業用繊維を織っている企業さんによるものです。ポリエステルにビニールコーティングをして、耐水性や耐久性を高めた繊維を商品にしているんですが、工業用資材で企業のブランド力を高めるといいますか、自分たちの技術力を知ってほしいという思いが強くあって、素敵なものを作りたいというコンセプトで取り組まれていました。

あまり他県との比較はできないですが、東日本大震災後、なんとなく皆やる気が出てきたというか、何かしなきゃという機運が福島県内の事業者さんの間で高まっている気がします。その突破口の一つとして、デザインがあると考えている方が増えたんじゃないかな、という感覚があります。

―― これまでのお仕事について伺ってきましたが、デザインが福祉の分野で出来ることはたくさんあると思いますか?

―― これまでのお仕事について伺ってきましたが、デザインが福祉の分野で出来ることはたくさんあると思いますか?

福祉事業所さんで作っているお菓子にしても、味は美味しいのにパッケージがイケてないから売れないというケースがあって、パッケージのデザインを変えるだけで売上が伸びたりするんです。売上が伸びると、その場で働いている利用者のやる気も出て、自分も社会の中で活躍できているって楽しみながら働けることにも繋がりますし、利益も増えて運営の手助けにもなります。

また、デザイナーは俯瞰した目線で、問題点を見つけるのが得意だと思うんですね。当事者になると、目の前の大きな問題しか見ていなかったりするので。何かカッコいいデザインを具体的に作るとかでなくても、問題解決のために手助け出来る事はたくさんあると思っています。

コミュニケーションにおいても、情報発信するときにいかに福祉を自分事として興味を持ってもらうかが課題ですが、福祉従事者だけの発想では難しいことが多いです。デザイナーのスキルや視点を取り入れて、自分事として捉えられるようなやり方に変えたら、福祉と別の世界の距離を縮めることができるはずです。

―― それでは、桑沢生や受験生の方に伝えたいことがあれば教えてください。

―― それでは、桑沢生や受験生の方に伝えたいことがあれば教えてください。

楽膳では、器の機能面そのものよりも、「障がい者など様々な方が関わり、多様な意見を認め合う中でのものづくりがUDなんだ」と発信しています。

学生の頃は、UDのハード面ばかり考えていました。ハード面を良くするのは、例えばプロダクトや建築物、サービスなどを使いやすくデザインすることです。

一方でソフト面は、多数派と少数派の心の壁を取り除くためにデザインすることです。NPOへの参加と楽膳の立ち上げ以降は、ソフト面が重要だと気づきました。電車の乗り降りを例に挙げると、障がい者の方にハード面が使いづらくても、周りの人たちが助けてくれる社会なら、問題なく電車に乗って移動できますから。

桑沢の学生さんが関わっている「シブヤフォント」は、ソフト面のUDですよね。素晴らしいデザインだと思います。楽しさや、共感、体験、美しさなど、デザインだから提案できる解決策がたくさんあるはずです。

「多様性を尊重しましょう」という時代だからこそ、自分以外の人を思いやるデザインというのは、ますます欠かせなくなってくるのではないでしょうか。想像力を働かせるのはデザイナーの得意分野だと思うので、UDを学ぶときには特にソフト面を意識していってほしいです。

桑沢デザイン研究所 総合デザイン科 プロダクトデザイン専攻卒業。

ACCESS

ACCESS