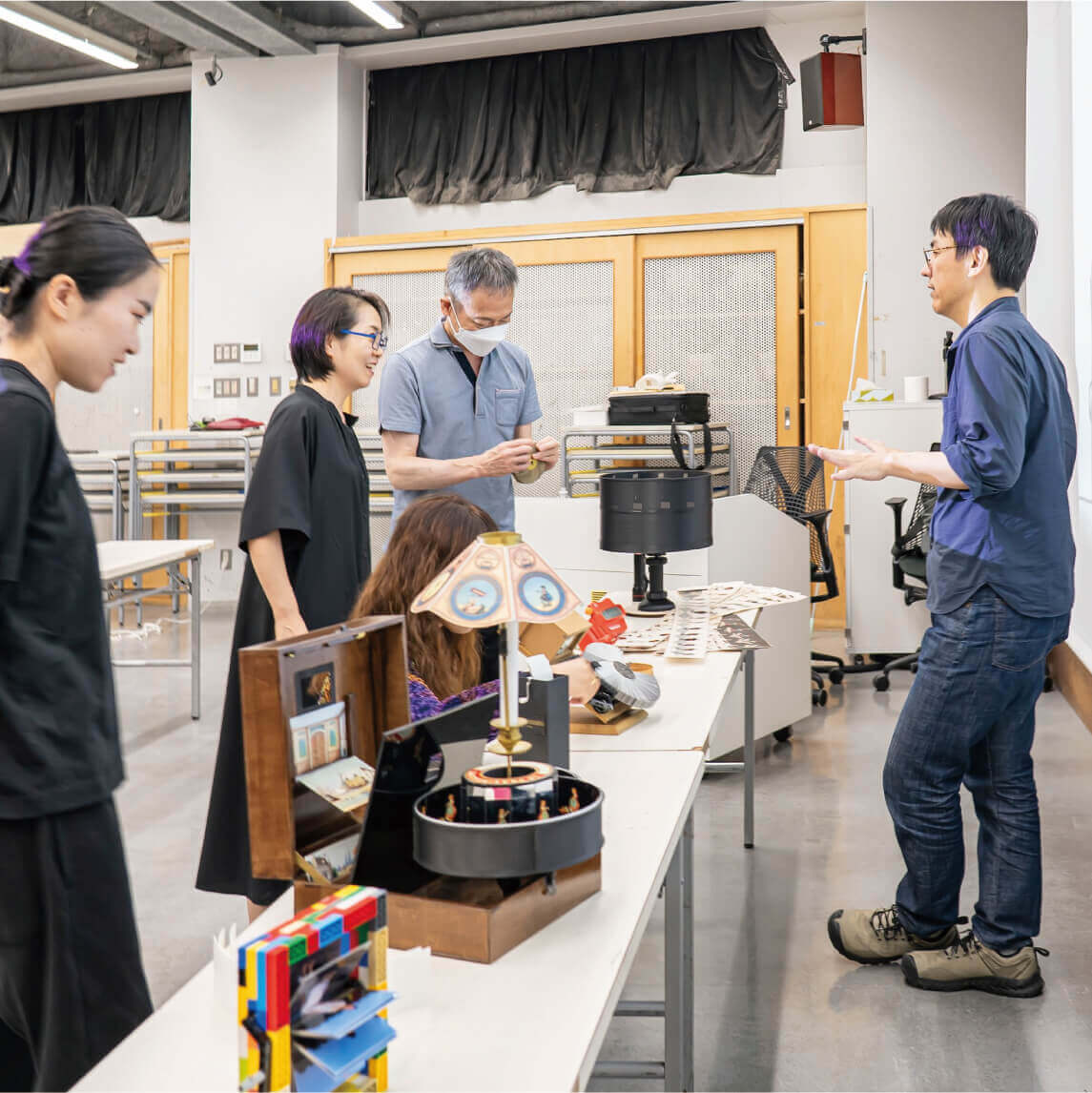

Studio = 「共有する学びの場」

別科Kuwasawa Design Studioは「Studio=共有する学びの場」という概念のもと、

デザインに関心をもつ方ならだれでも学ぶことのできる場となっています。

デザイナーを目指す本科とは異なり、社会人にも通いやすい週1回の半期制のコースで、

デザインの学習体験を共有し、社会へより広く還元することを目指しています。

-

開講概要

- 開講期間 4月~7月下旬

- 夜間開講 18:30~21:10

- 社会人、大学生向け

-

開講コース

- メディア創造コース

- イラストレーションコース

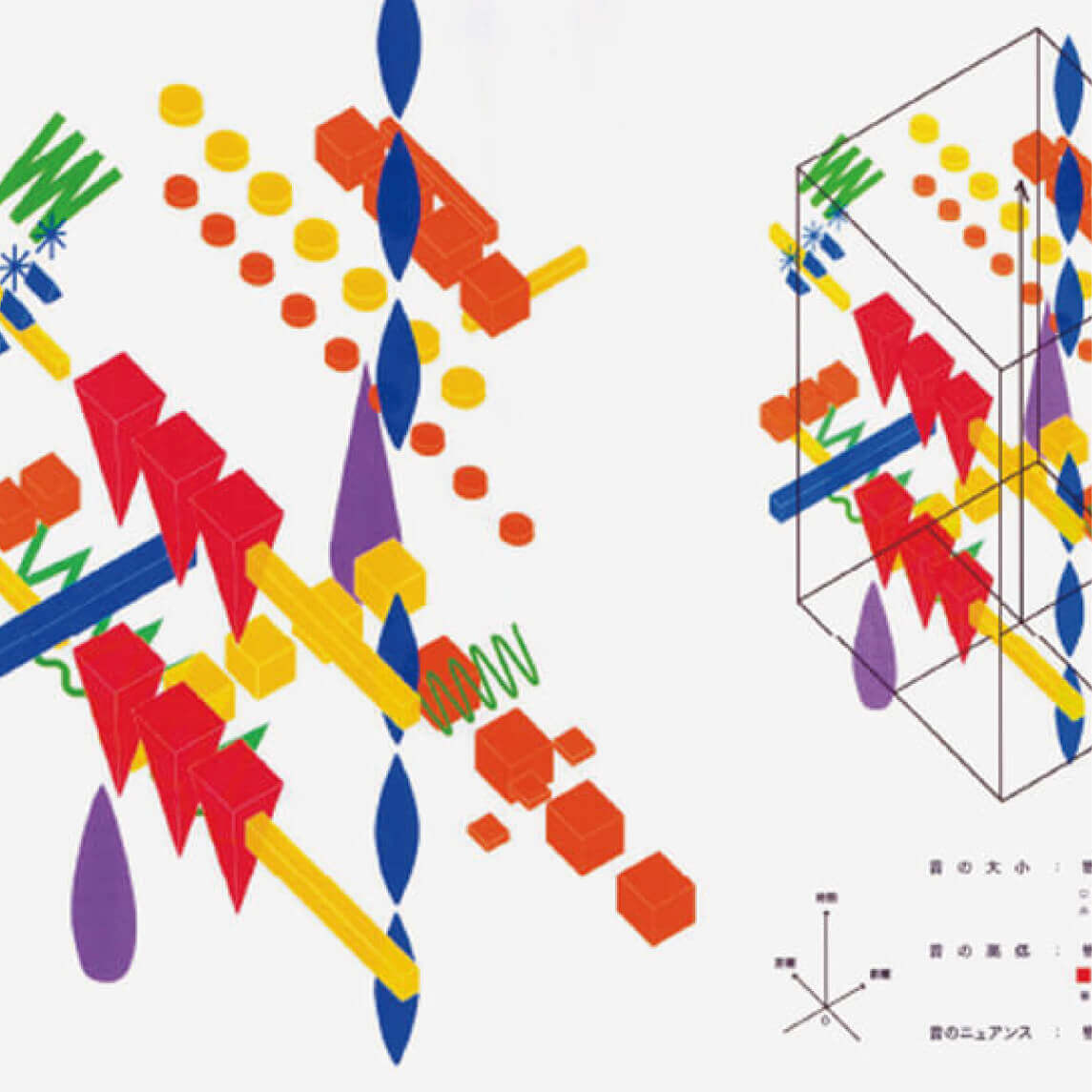

メディア創造コース

映像と音響を通して原理を学び

新しい視点をひらく

メディア創造コースでは、映像や音響などの身のまわりにあるメディアを通して、いつもと異なる仕方で世界と出会う体験を積み重ねていきます。ソフトのスキルなどの習得を目的とするのではなく、「感じること」や「気づくこと」を手始めに、メディアの歴史や多様な使い方を体験的に学びながら、同じ技術でも時代や文脈によって制作や表現が変わることに目を向けていくコースです。

カリキュラムについてこんな方にオススメ

- 日常で感じたことを言葉や視覚表現、音で表現したい方

- 日常のなにげない景色や音に新しい発見を見つけたい方

- 光や音の原理を体験的に学びたい方

- 手を動かしながら理解を深めたい方

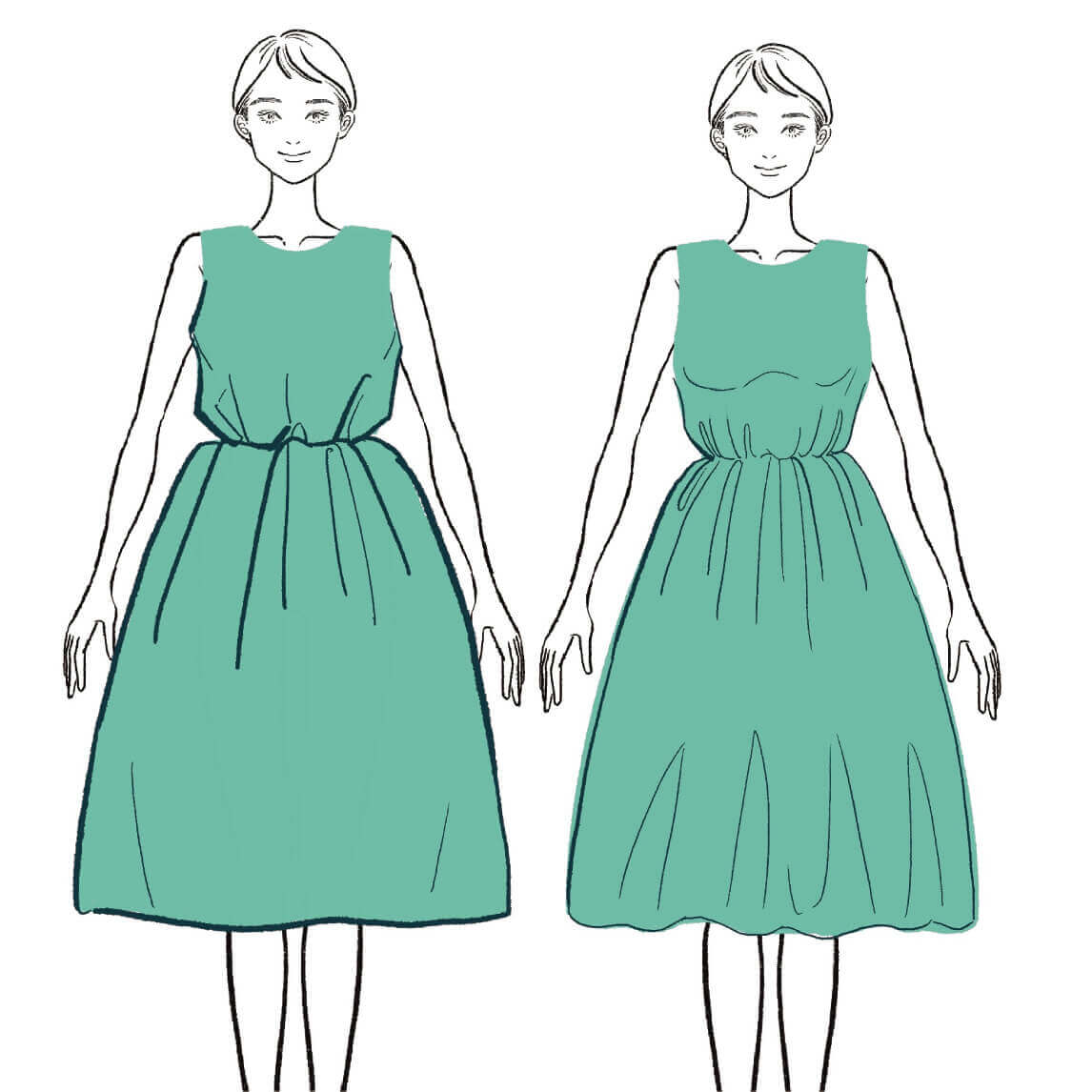

イラストレーションコース

手描きからデジタルイラストまで

ファッションをベースに

イラストを短期間で学ぶ

イラストレーションコースでは、イラストレーターを志す方、衣服表現を習得したい方、これからイラストを始める方など、幅広い方を対象にしたカリキュラムを用意しています。クロッキーによる基礎的な観察力の養成から、イラストレーターとして活躍する講師によるアナログ技法の習得、さらにはパソコンを活用したデジタルイラスト制作までを段階的に学習。

ファッションイラストを描くうえで必要な表現力とデザイン力を身につけることを目指します。

こんな方にオススメ

- 絵を描くことが好きで、もっと上達したい方

- 自分の感性を作品として形にしたい方

- イラストやキャラクターデザインの世界で活躍したい方

- 手描きからデジタルまで幅広い表現技法を身につけたい方

- ファッションやキャラクターの世界観を絵で表現したい方

- これからイラストを始める方

募集概要

| 応募資格 | 1. 高等学校卒業以上の既卒の方及び卒業見込の方。 2. 高等学校を卒業した方と同等以上の学力があると認められる方。 |

|---|---|

| 願書受付期間 | 2025年12月1日(月)~2026年3月27日(金)必着 ※提出書類の先着順にて受付を行い、定員になり次第締め切ります。 |

| 出願の流れ | 1. WEBより出願登録をしてください。 2. 応募資格を確認し、桑沢デザイン研究所より手続き書類が発行されますので、期日までに書類の送付と、学費の納入を行ってください。期日は発行される書類に記載があります。 3. 学費の納入と書類の確認ができ次第、入学が確定します。 *事前にご用意いただく書類 ※Kuwasawa Design Studioの2つのコースの受講を希望する場合、証明書の提出は1通で構いません。 最終学校の卒業証明書、大学・専門学校に在籍中の方は、在学証明書でも可。 ※証明書が旧姓で発行される場合は、戸籍抄本を一緒に提出してください。 また、これまでにKuwasawa Design Studio・夜間附帯教育・総合デザイン科・専攻デザイン科に出願もしくは通っていたことがある方は、証明書を追加で提出する必要はありません。 ※外国籍の方は、「在留カードのコピー(表面・裏面)」と「パスポートのコピー(氏名・パスポート番号等が記載されているページ)」を提出してください。 ※入学後に疾病等のため受講に耐えられないと判断した場合、入学許可を取り消すことがあります。 |

| 入学手続き | 出願条件を満たした方には、WEB出願後に入学手続き書類を発行します。 手続き書類の郵送提出と学費の納入をもって入学が確定します。 |

| 受講料(半期) | 入学手続き書類に記された期日までに納入してください。 220,000円(税込み) |

| 開講期間 | 4月~7月下旬 メディア創造コースは、申込者数が一定の人数に達しない場合、開講を中止することがあります。 開講中止となった場合、すでに納入された費用は所定の手続きにより返金します。 |

| 修了 | 修了と認定された方には修了証書を交付します。 |

| Web出願 |

メディア創造コース Web出願はこちら イラストレーションコース Web出願はこちら |

ACCESS

ACCESS