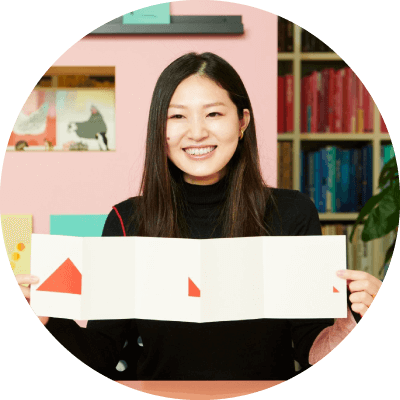

デザイナー 駒形あいさん

1989年東京都生まれ。 桑沢デザイン研究所を卒業後、株式会社オンワード樫山にてメンズデザイナーとして勤務。2013年にワンストローク入社。会社のマネージメント全般を担う一方で、デザインやイラストレーション、本の制作に携わる。

著書『今日はいい天気』(2016年)、 『ほっとする手』(2020年)

2022年 ヴァンジ彫刻庭園美術館 開館20周年記念展「Flower of Life 生命の花」に出展、『ほっとする手』原画を展示中。(2022年12月25日まで開催)

桑沢デザイン研究所 非常勤講師(1年基礎デザインFD)

グラフィックデザイナーの父親と、コムデギャルソンに勤めていた母親のもとに生まれて、環境的にも様々な作品に囲まれて育ってきたこともあり、幼少期から絵を描くのがとても好きで、デザインには自然と興味を持ちました。思春期を経て絵から距離をおいていた時期もありましたが、いざ進路選択を迎えた時に美術やデザインに興味があることを再認識して、桑沢を受験しました。当時通っていた美術予備校の先生から、桑沢は現職のデザイナーの先生が多く、現場と近い感覚で生徒と向き合っている学校だということと、もしデザイナーを目指すのであれば、1年でも早く現場に出た方が良いという話を聞き、現場主義の桑沢の考えに惹かれ、受験しました。

―― 桑沢では、どのような講義が印象的でしたか?「デザインとは一体なにか」を考える講義が全体的に多かったですね。中でも中西元男先生の講義は印象に残っています。ブランディングという言葉は今や広く浸透していますが、先生は当時からデザインをする上で企業理念とその仕組みに重きを置かれていました。もちろん見た目の美しさは大切ですが、それ以上にクライアントがどういう企業理念を持っていて、この先どのような企業であり続けるか、ということを徹底的に掘り下げてデザインした事例を多く学ぶことができたので、自分もそうありたいと思うきっかけになりました。

それからファッションを専攻してから出会った平川武治先生の講義。講義といっても全体に向かって話すのではなく、「君、今日はどうしてその服を着てきたの?」と一人ひとりに向き合って語りかけるようにお話される姿勢に心を打たれました。また自分の中の美意識がどういうところからくるものなのか、その上で自分がどんなデザインを心がけたいか、デザイナーとしての考え方を形づくるための芯を入れていただいた記憶があって、忘れられないです。ファッション評論家として世界的にもご活躍なので、日本に留まらずグローバルな視点でお話を聞けたのも刺激的で。

そういう意味で、デザイナーとしての精神論や哲学に触れる機会が多いのは桑沢の特徴だと思います。

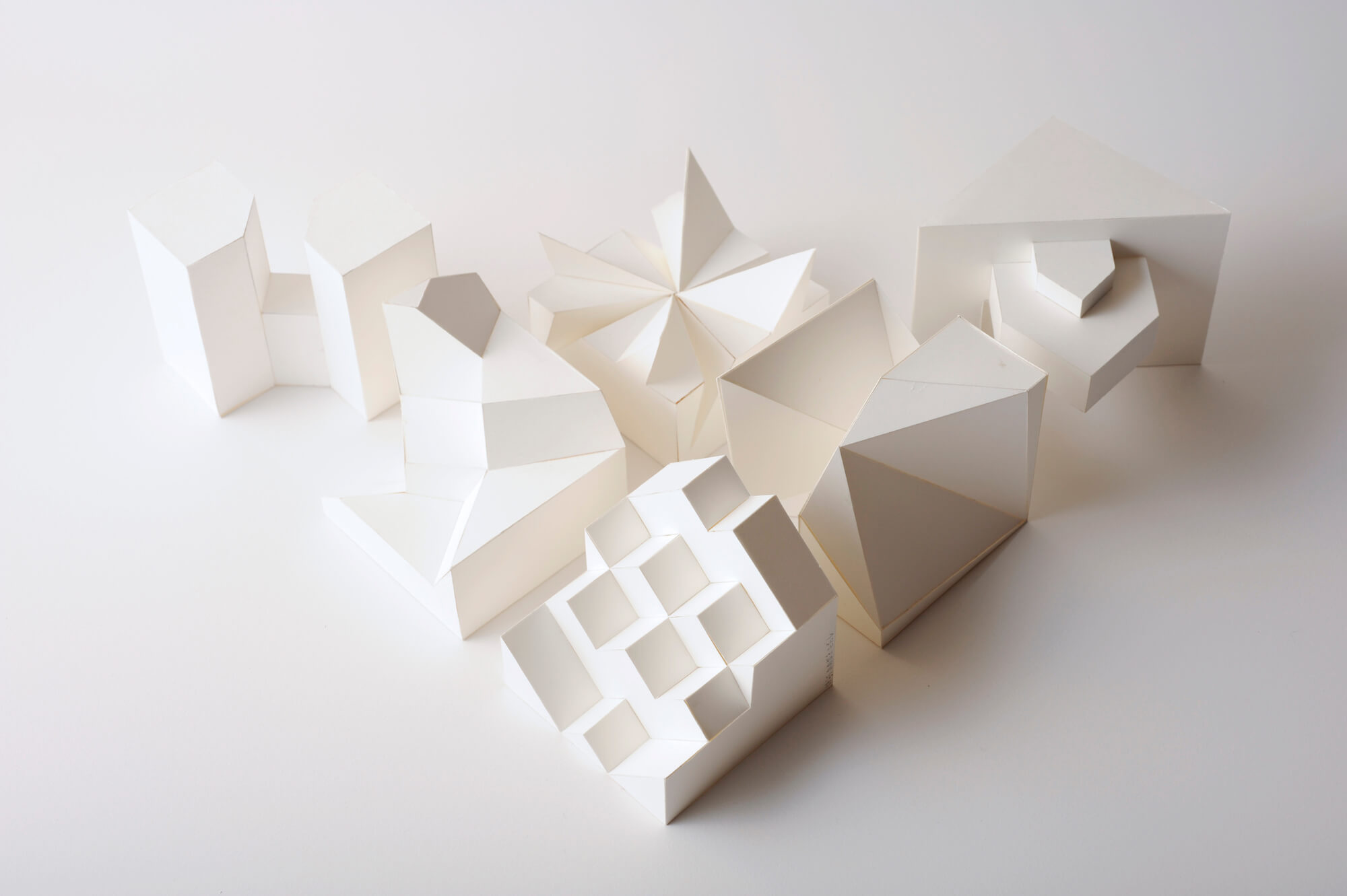

桑沢で代々続く「立方体の二等分割*」という課題があるのですが、それが本当に大変でした。平面とは違い、見えない立体の中を想像するので、普段使わない部分の脳みそから絞り出すような作業なんですよ。毎回30案提出しなければならないのですが、最初は全然出てこない。でも悩みながらなんとかこなしていくうちに、アイデアが割とすぐ出るようになる瞬間があるんです。以前自分が描いたデザインに対して応用できるようになっていくと、そこから先は頭の引き出しの中身が2倍3倍と増えていきます。このトレーニングを学生時代に経験できたのはとても良かったので、これからも続いてほしいです。

今はすぐにネットで検索できて、素敵なデザインが溢れていますよね。そうすると自分でアイデアを出さずとも、それらを自分らしくアレンジすれば、誰でもデザインできてしまうので、デザイナーとしては危機感があります。一方でロゴを手書きで描いていたような80年代以前のデザインを見ると、圧倒的なオリジナリティを感じる。その強さは、デザイナーの頭の中に蓄積されたものから捻り出しているからこそ感じるものなのではないか、と私は分析していて。二等分割のような課題は、そういった根幹を培っているように感じます。

あとは友達からもたくさん刺激を受けていましたね。他の人の隣に自分の作品が並べられると、それぞれの個性が浮かび上がってきて、同じ課題でもこんなにもアイデアが違うんだという驚きと発見があって。あの時間は今思い返しても刺激的ですし、学生の特権かなと思います。

*「立方体の二等分割」

立方体を対照的な2つの形に分ける課題。目で見える外側の部分だけでなく、内側の空間も合わせて立体的に理解する。スケッチやモデルを作りながら分割法則を見つけ出し、それを応用することでさまざまな形を生み出すことを試みる。

グラフィックの授業もとても楽しく受けていましたが、途中から自分の課題の出来次第で父と比較して残念に思われたらどうしようと、自信が持てず、父にもまわりにも申し訳ないと感じていました。そんな中でファッションの授業を受けたときに、プレッシャーから解放されて自由に発想できた。技術的なことは別として、とにかくデザインを考えること自体がものすごく楽しくて。ファッションとグラフィック、どちらも好きだったので進路を提出する当日、事務室の前を何時間もウロウロして、最終的に楽しいと思えた記憶が強かったファッションに決めました。自分が良いと思ったり楽しいと思って取り組むことは、お客様にも伝わりますし、ものをつくる人間として今でもそういう気持ちを大切にしたいと考えています。

―― 卒業後のご活動について教えてください卒業して、オンワード樫山でメンズデザイナーとして3年ほど働きました。企業の中の一員としての立ち回りや、企業デザイナーとしての難しさも学びました。企業デザイナーは、販売戦略を考えるMD(マーチャンダイザー)から売れ筋やトレンドの分析を受けて、デザインを進めていきます。またオンワードに関しては、ほとんどのお客様が百貨店だったこともあり、生地の検査基準も非常に高く、上質な生地に触れることができたのは良い経験でした。学生の時に見ていたコレクションブランドとは異なり、リアルクロージングとして、人が着て体に馴染む・心地よいと思う服づくりを勉強させてもらいました。

そんな中、父が白血病を患いました。小さな会社なので、父が倒れると会社自体がなくなってしまう話も出てきて。事務所と自宅が同じ家にあったため、小さい頃からどんな仕事をしているかを側で見てきた思い出もあります。また私自身も父の本で育ったので、もし会社がなくなって世の中から父の本が消えてしまうと思うと寂しさが込み上げてきました。オンワードに入社した時も、いつか自分が成長した時に、私がファッションデザイナー、父がグラフィックデザイナーとして、一緒に仕事ができたら良いなと思っていたんです。継いでくれと言われたことは一度もありませんでしたが、私が引き継ぐという決意も込めて、オンワードを辞めて父の会社であるワンストロークに入りたいですという話を病室でしました。私がファッションの道を歩み出した矢先だったので、父も驚いていましたが、そういう風に言ってくれるのはとても嬉しいよという返事をもらって、回復してからも一緒に仕事をさせてもらっています。

最初の何年かは営業として、自分たちの本を書店に卸す仕事をしていました。お店からこういうポップやチラシが欲しいと色々とご要望をいただいて、桑沢にいた時に一通り学んだIllustratorやPhotoshopで販促ツールを作っているうちに、少しずつタイポグラフィーの組み方やレイアウトを父とやりとりしながら覚えて、結果的に制作の方にも携わるようになりました。

ワンストロークに入って3年目の時に、父の新刊の展覧会開催が決まり、その新刊に加えて、父の本づくりの原点でもある「LITTLE EYES」シリーズの第1作『FIRST LOOK』と、そのグラフィックTシャツを私がデザインして一緒に展示するのはどうかと発案しました。私が生まれたことで父が本づくりを始めたということ、私自身も父の本で育ったこと、母に影響を受けてファッションを志したということ。お互いに原点回帰するという意味もこめて「FIRST LOOK - KOMGATA × KOMAGATA展」としました。最近では「TOOZ(トゥーズ)」というブランドを母と一緒にはじめました。私が生地を選び、その生地から母がデザインを起こし、一緒にバランスを見てパターンを決めていきました。今もグラフィックの仕事をしながら、自分の好きなお洋服のお仕事も少しずつ進めているので、ファッションとグラフィックで悩んだあの時のことを思い返すと、進路によって自分の道を決めすぎなくても良いんだなと。むしろ分野に関係なくどんどんトライしていくことが大事だと考えています。

▲FIRST LOOK -KOMAGATA × KOMAGATA展

▲TOOZ

―― ご自身の中で特に思い入れのあるお仕事はありますか?私が初めて取材から担当させてもらった、和菓子メーカーの叶 匠壽庵のお仕事です。依頼としては、会社概要の1枚のパンフレットでしたが、まずは現場を知りたくて、お菓子の原材料である寒天をつくる現場を取材させてもらいました。そこで自然と向き合いながら地産地消を心がけ、その正直なものづくりの現場を知り、大変感動して涙ながらに素晴らしいと訴えたところ、最初はパンフレット1枚だけの仕事だったはずが、本をつくるプロジェクトになっていきました。言われたことをそのままに実行するのではなくて、その現場に足を運んでどういうものを作っているのかを知ったことで、仕事としても広がったのを初めて自分が経験した例の一つです。その後も板橋区の区政90周年の記念誌の制作や、伝統工芸である城端蒔絵 十六代 小原治五右衛門さんの作品集にも取材から携わっており、現場にいる人と向き合うことが大事だなと実感しています。

▲叶 匠壽庵 『おおみたから』

▲板橋区政90周年記念冊子。左のカードは開くと、木と女の子のイラストが成長し命を繋いでいく様子がイラストで描かれている

▲板橋区のゼロカーボンのポスターで板橋区民のイラストを担当。区民の中に区長さんが隠れているそう

▲板橋区立中央図書館のポスターデザインを担当。絵本の蔵書が充実する同図書館は、毎年絵本の見本市を実施しているイタリアのボローニャとの親交が深く、ポルティコ(柱廊)をモチーフとしたデザインに

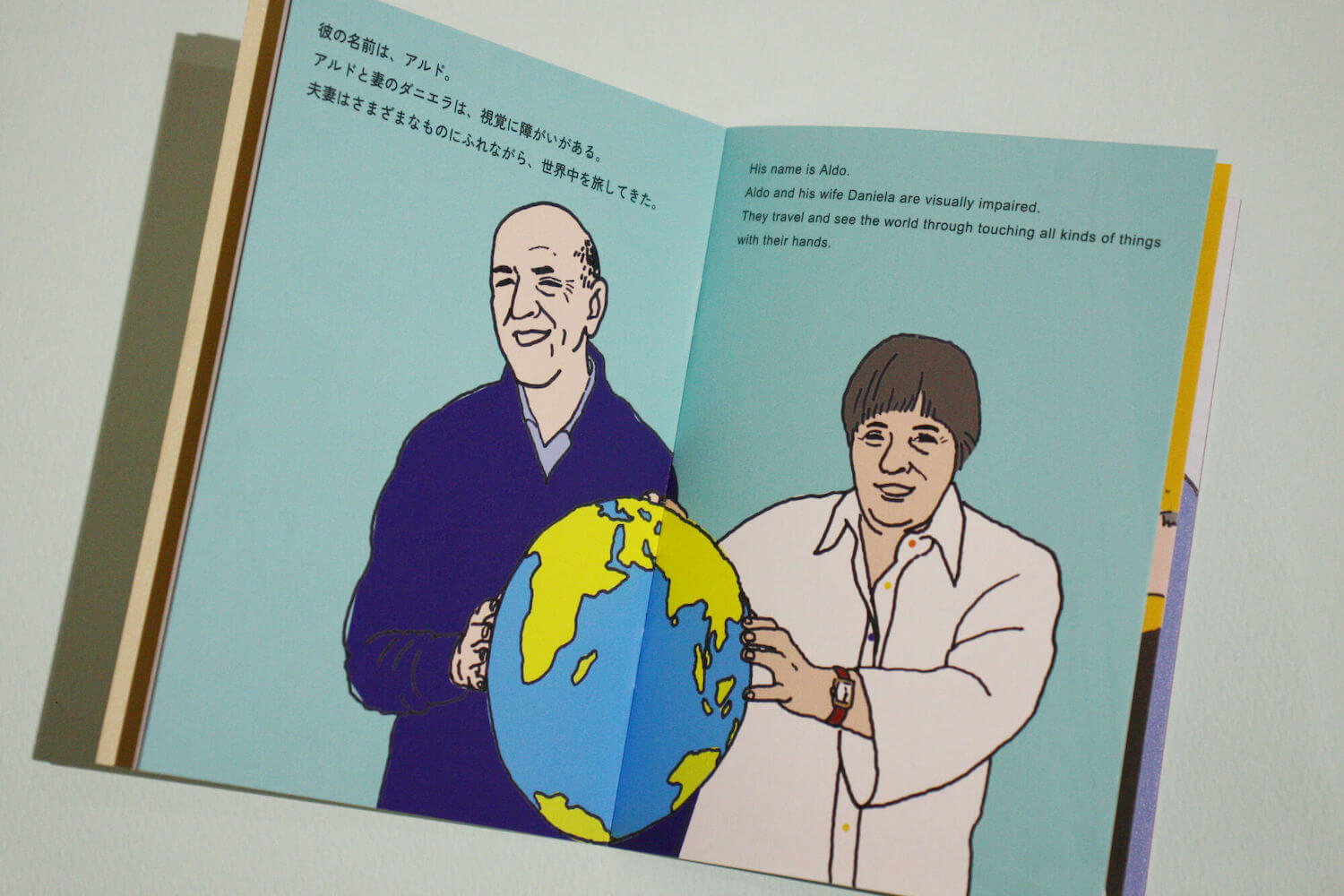

父に依頼があった絵本『さっちゃんはね』の制作に、ひょんなことから一部イラストを担当することになり、それがきっかけで絵本の仕事も面白いと感じるようになりました。自分の著書としては『今日はいい天気』と『ほっとする手』の2作品です。どちらも2人いる娘の誕生をきっかけに考えた本です。意識していた訳ではなかったのですが、父と同じことしているなって。不思議なことにお腹に子を宿すとそういうマインドになるんですかね(笑)。『ほっとする手』はヴァンジ彫刻庭園美術館の開館20周年記念展「Flower of Life 生命の花」にて展示をしています。また副館長の岡野晃子さんとのご縁で、彼女が監督を務めるイタリアのオメロ触覚美術館のドキュメンタリー映画『手でふれてみる世界』の本とグッズを制作中です。目の見えないご夫妻2人が世界中色々なものを触りながら旅する中で、美術館の作品だけは触ることができなかったという経験から、彫刻に特化してどんな人でも鑑賞できるように開いたのがオメロ触覚美術館です。映画の公開に合わせて、ご夫妻の旅行の記憶や美術館に対する想いをストーリーにした絵本を制作しています。

▲2作目の著作『ほっとする手』

▲オメロ触覚美術館のドキュメンタリー映画『手でふれてみる世界』の絵本『世界にふれる手』イタリア語バージョンも刊行予定。

|

▲ヴァンジ彫刻庭園美術館 開館20周年記念展「Flower of Life 生命の花」 |

|

|

||

▲ヴァンジ彫刻庭園美術館 開館20周年記念展「Flower of Life 生命の花」 |

▲オメロ触覚美術館のドキュメンタリー映画『手でふれてみる世界』の絵本『世界にふれる手』の表紙。トートバッグやステッカーなども映画の公開に合わせ販売予定。 |

ワンストロークは海外のお客様が多いためよく実感していることなのですが、日本は単一言語の国で、識字率も高いためにどうしても言葉に頼ってしまうところがあると思っています。文字ばかりの張り紙もたくさん見かけます。海外の場合は多言語のところもあるため、文字ではなくビジュアルコミュニケーションが成熟しています。文字だけでのコミュニケーションもサブカルチャー的な面白さもありますが、どんな人でも一目でコミュニケーションが取れるものをつくることは、デザインする上で目指していきたいと思っています。

―― 最後にこれからデザインを志す受験生や学生へ伝えたいことがあれば、教えてください。自分自身、スケッチを大事にしています。手でスケッチをして、頭に蓄積された無限大のアイデアの中で考えていく。そのためには、先程出てきた二等分割などのトレーニングを積み重ねていくことが重要です。スケッチ力も求められますが、それは絵が上手い・下手ではなくて、ものをよく見ているかどうかだと思います。誰かのインスピレーションを受けることはもちろん大事ですが、それをトレースするだけだとどこにでもありそうなものになってしまうので、デザインに取り掛かるときにはまずスケッチに向き合う時間を作るというのを心に留めておくことで、ひらめき豊かなデザイナーになれるのかなと思います。

桑沢スペースデザイン年報(2021-2022)の編集などを担当