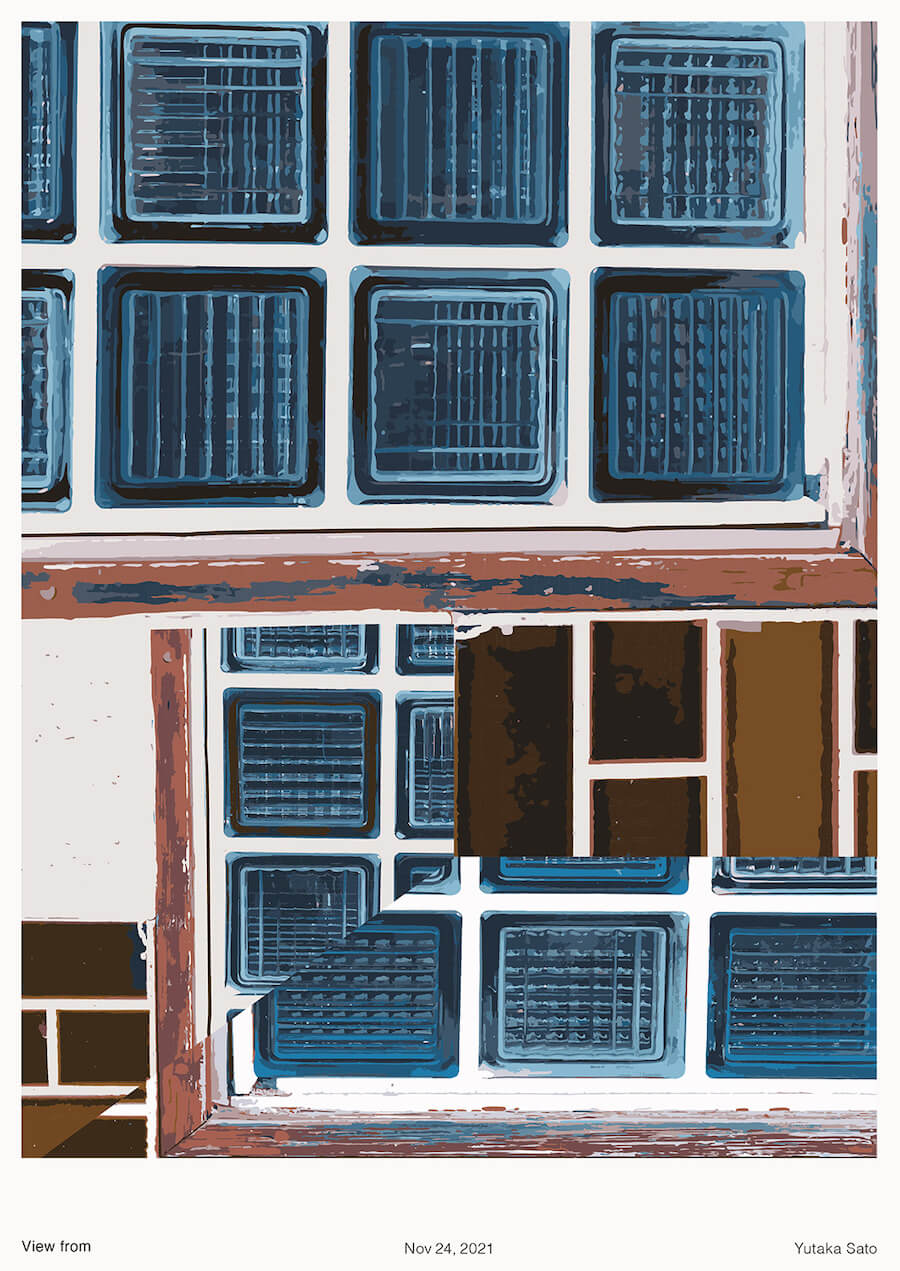

Photograph by Yohey Goto

グラフィックデザイナー/佐藤豊さん

1990年、福島県生まれ、福島県新地町在住。有限会社服部一成を経て、2020年よりフリーランス。2022年東京TDC賞受賞。2017年「コンニチハ技術トシテノ美術」(せんだいメディアテーク)、2020年〜GINZA web column「Choose a Color "3 minutes Reading" by aynoma 」(マガジンハウス)、2022年「秋田公立美術大学2023(大学案内)」などのデザイン。

http://yutesato.com/

―― 桑沢2023 卒業生作品展のメインビジュアルをご担当されていますね。このグラフィックに至るまでの想いやこだわりを教えてください

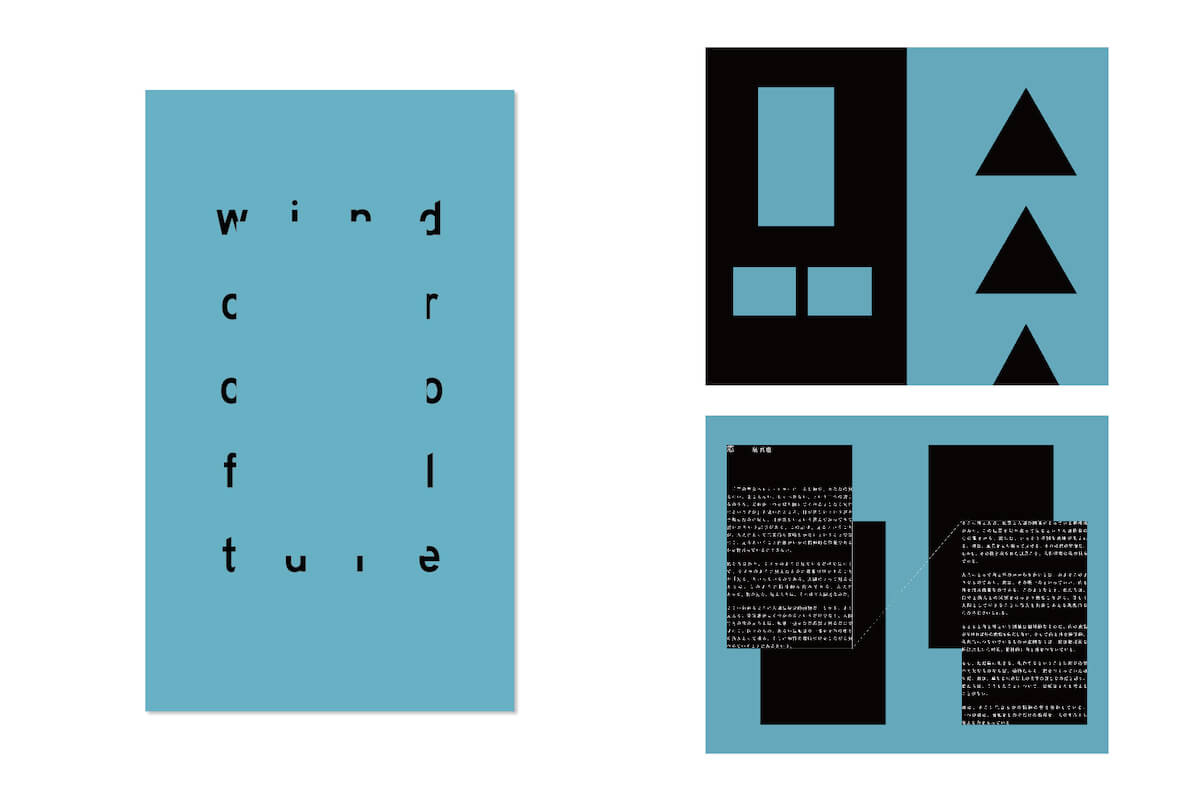

―― 桑沢2023 卒業生作品展のメインビジュアルをご担当されていますね。このグラフィックに至るまでの想いやこだわりを教えてください現代では何かビジュアルを作るとき、ウェブ上でさまざまなデバイスからどう見えるのかを考えて作らなければいけない場合が多いですが、今回はB1サイズのポスターを告知物の核に据え、それがいかに魅力的に見えるかを第一に考えました。僕自身がグラフィックデザインを志すことになったきっかけとしてポスターの力が大きいので、自分のルーツになっている部分を掘り起こしていく方が、力を発揮しやすいのではないかという思いもあって。

まずは『構成的ポスターの研究―バウハウスからスイス派の巨匠へ 』という本で、20世紀のグラフィックデザインの歴史を作った名作ポスターを遡って参照するところから始めました。その中で最も印象的だったのが、巻末の方に申し訳程度に小さく載っている、フランス・パリの五月革命の際に「アトリエ・ポピュレール」という民衆工房でシルクスクリーンによって刷られていた、ストライキを主張するためのポスターです。そこでは美術学生と当時パリにいた芸術家たちが一堂に集まり、立場に関わらず議論して、一つの目標のために黙々とポスターを作り続けていました。その切実さに心を打たれ、これがヒントになって、今回のポスターをすべてシルクスクリーン一色で刷ることに決めました。

桑沢2023 卒業生作品展メインビジュアル

はじめはとても悩みましたが、疫病や戦争などで物々しい雰囲気の世界で、この卒業制作展をどのような位置付けとして表現するべきかを考えていくうちに、「祈り」や「祝祭」という言葉が浮かびました。芸術やデザインを学び、それを通じて社会や人々と繋がっていくことができる、現在の日本にその場所や環境があることに対しての感謝。これからもそれをなくさないように大切に守っていけるよう「祈り」をビジュアルに、それから卒業生の作品発表の場なので「祝祭」の意味合いも込めました。ビジュアルの核になるグラフィックは、「祈り」から派生し、合掌土偶の形にインスピレーションを受けています。

縄文時代の遺跡や土偶は、はるか昔に作られたものにも関わらず、現代の人が見ても不思議な面白さがありますよね。全国各地でさまざまなカタチの土偶が出土していますが、未だに何の目的で作られたのかは議論され続けているようです。僕は土偶の専門家ではありませんが、縄文人が「土偶をつくる」という行為と、現代人の「デザイン」という行為には、どこか似ている部分があるとも感じました。時間が経っても変わらない魅力があることもエッセンスになっていて、このポスターも、遠い未来の誰かが見たとき、理屈を抜きにして魅力を感じるものであったらいいなと。

本当の原点からお話するとすれば、僕は1歳の時に気管支喘息になって、月1回程入院するような子どもでした。小学校3年の時に喘息がひどくなり、6年生までの3年間、長期入院することになってしまって。病院に入院しながら隣接された養護学校に通っていたのですが、先生が変わっていて面白い人たちがたくさんいたので、今となってはその環境で過ごした影響が大きいと思います。海の近くに学校があったので、朝にサーフィンをしてから学校に来る先生がいたり、若い時にバンドでベースをやっていた先生がいて、先生自身が演奏したいからと、君はギターをやってくれとバンドを組まされたりとか。当時その先生が好きだったのがレッド・ツェッペリンやピンク・フロイドといった1970年代のロックでした。それらのバンドのアルバムジャケットに、ヒプノシスというロンドンを中心に活動をしていたアートグループがデザインしたものが数多くあって、気付いたら自分もそういうものに惹かれていました。

当時僕は学年で唯一の生徒だったので、基本的には先生と一対一で、美術の時間は美大を卒業したばかりの若い先生が、ダリやマグリットやピカソやシーレなど、さまざまな画家の画集を両手で抱えて持ってきて、今日はこの画集をひたすら見てみましょうというような、尖った授業でした。もちろん入院するまでは普通の小学校に通っていたので、美術の時間にみんなで一斉に描き始めて、時間になったらはい終わりというような授業も経験していましたが、養護学校で自由に描いたり作ったり、一番は、時間をかけて「見る」ということを誰にも邪魔されずにできたし、して良いんだということに気付かされました。そういう環境にいたことは本当に贅沢な体験だったと思います。ただ当時は「何か作りたい」という強い気持ちはあるけれど、どうしたらいいか分からず悶々としていたように思います。中学に入ってからは喘息も良くなって、普通の学校に戻ってスポーツにのめり込んでいました。

中学校で進路を決めなければならなくなって、地元から比較的近い仙台で情報デザイン科のある高校に入学しましたが、学科や先生の編成から、自分が望んでいた形でグラフィックデザインを専門的に学ぶことは叶いませんでした。そんな時に雑誌の『アイデア』でエミール・ルーダーというスイスのタイポグラファーの特集を見て感銘を受け、日本人でこういうことやってる人はいないのかと探して辿り着いたのが『タイポグラフィーの読み方』という本でした。著者である小泉均先生に学んでみたいと思って調べるうちに、桑沢で授業をしていることを知りました。また桑沢出身のグラフィックデザイナーである加瀬透さん(参考:月刊インタビュー Vol.9)にもSNSで興味を持ち、こういう人が学んでいる学校だったら行ってみたいなと思って桑沢を受験しました。

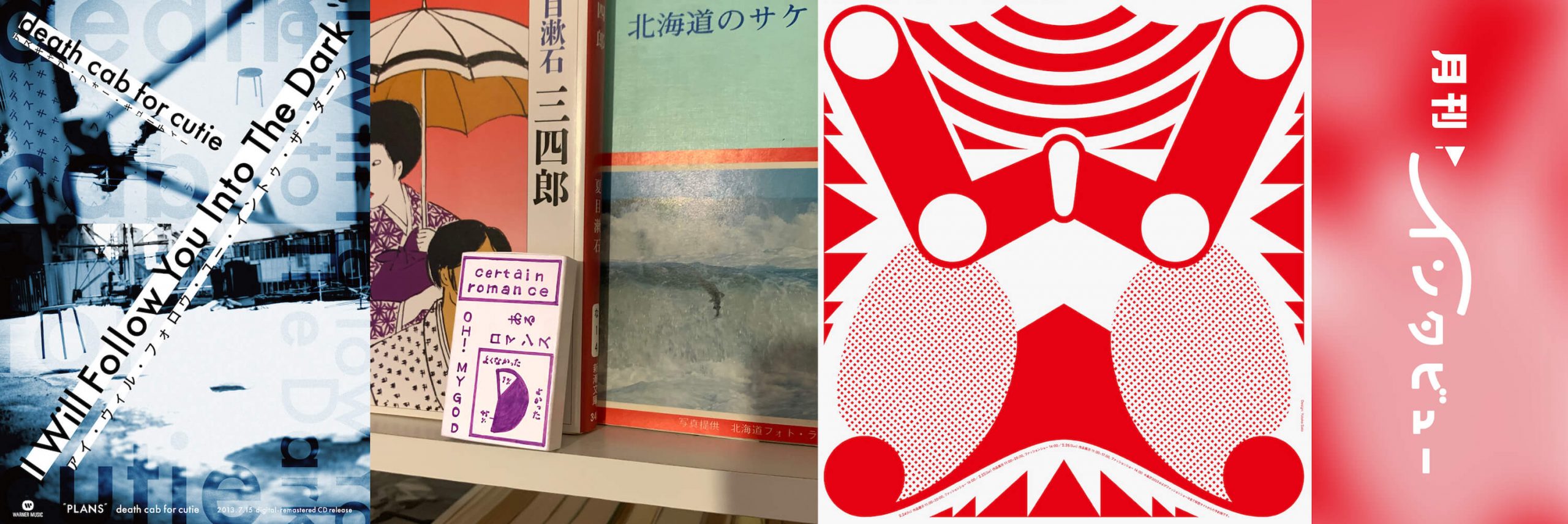

―― 桑沢に入学してから印象的な授業や面白かったことはありますか?造形の基礎から学べたのはとても楽しかったですし、自分はこういうことがやりたかったんだと改めて実感しました。僕は21歳で夜間部に入学したのですが、それでも若い方で、自分よりも年上の人たちと一緒に勉強することが今までの経験になくて、刺激になりました。他の科の人とも仲良くなって、桑沢祭のコンペで一緒に作品を作って出したり。夜間部は卒業制作として授業の課題が展示されるのですが、僕の作品ではデスキャブ・フォー・キューティーというアメリカのロックバンドのポスターと、エディトリアルデザインした本の2点が選ばれました。

―― グラフィックだけではなくて、言葉を紡ぐ活動もされていますね。デザインだけではなく映画や文芸など、分野を幅広く行き来する自由さや軽やかさに心惹かれます。何か転機となるような出来事があったのでしょうか?

―― グラフィックだけではなくて、言葉を紡ぐ活動もされていますね。デザインだけではなく映画や文芸など、分野を幅広く行き来する自由さや軽やかさに心惹かれます。何か転機となるような出来事があったのでしょうか?元々小さい頃から本が好きだったことと入院生活で本に触れる機会が多かったことも関係していると思いますが、仙台の高校にいた時に、毎月1冊本を読み、それをレポートとして提出しなさいという課題がありました。その課題が、単なる読書感想文ではなく、言葉を使っていかに人に伝達するか、さらには言葉で伝達すること自体が表現になり得るのではないか、と意識するきっかけになりました。桑沢に入った時に、言葉でも何か表現をしてみたいと思って始めたのが『うそのにっき』です。三軒茶屋から世田谷線に乗って下高井戸に向かっている途中で、急に自分ではない誰かになったつもりで日記を書いてみようと思いつきました。

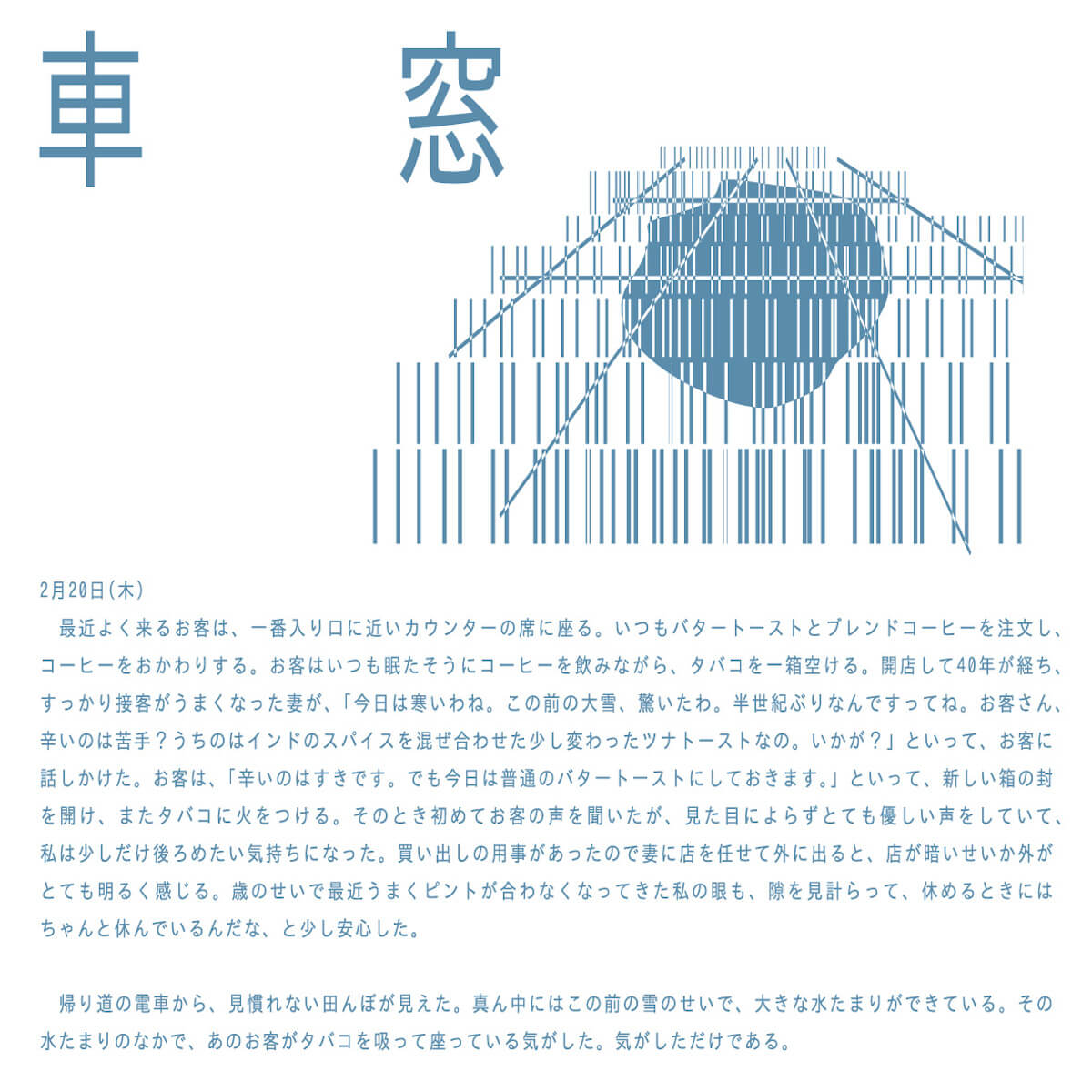

▼『うそのにっき』(2012-2020)。2020年に写真左上のヴィジュアルを表紙としたzineを発行。

▼『雑草からパクチー(第1回)』(2017)〈文:佐藤豊 イラストレーション:伊藤眸〉

仙台で発行されていたフリーペーパー「とうほくあきんどでざいん」にて全6回連載。

書物には権威みたいなものを含みやすい性質があって、「自分が文章で表現ができるはずがない」と思っていたのですが、インターネットが発達してSNSが普及し、誰でも簡単に発言することが可能になり、別に大したことを言わなくてもいいから、文章でもデザインのような表現が出来るかもしれないと思って。「本」という形はいまだに愛していて、その気持ちに変わりはありませんが、それとはまた別の表現として考えていました。単なる日記もグラフィックを添えてみるだけで、文章だけの表現とは何か少し違ったものになりますよね。ただ言葉として自分の頭の中に出てきた断片をとりあえず出してみる。記録や振り返るというより、人間は日々変わってしまうので、今の自分の一部を切り離して置いて残していくみたいな感覚かもしれないです。ある意味、今と違う自分になりたいという願望の裏返しだったのかもしれません。

―― 桑沢を卒業してからのお話もお聞かせいただけますか高校生の時に学校の図書館にある唯一のデザイン関連の書籍だったJAGDA年鑑を、もう本当に穴が開くぐらいに見続ける中で、惹かれたのが全て服部一成さんというアートディレクターの作品でした。この人は一体何者だろうと思って調べていくうちに、服部さんがデザインを手がけた書籍なんかを自分でも集めるようになって。桑沢を卒業してからも、自分が一番好きなデザイナーの下で働きたい気持ちが強かったので、他のデザイン事務所に就職するという考えがなく、就職活動もできずに結局卒業する年の2月に服部さんの事務所にポートフォリオを送って、これで返事が来なかったら諦めようと思って一回仙台に帰ったんです。地元のグラフィックデザイン事務所で働いていたのですが、働き始めてから少しして服部さん本人から連絡があって、実際にお会いして作品を見てもらったり、土日にアルバイトをさせてもらったりして、次の年から服部事務所で働かせてもらうことになりました。

▲『ジェンダー写真論』〈著者:笠原美智子 ブックデザイン:服部一成、佐藤豊〉

▲仲條正義作品集『仲條 NAKAJO』〈著者:仲條正義 構成・デザイン:服部一成、佐藤豊 編集委員:葛西薫、服部一成〉

▲『ガブリエル・オロスコ 内なる複数のサイクル』〈監修:東京都現代美術館 デザイン:服部一成、山下ともこ、佐藤豊〉

2020年に独立し、2021年の11月に東京から福島の実家に戻ってデザインの仕事をしています。東京にいると、ただ生活しているだけで街や人からたくさん情報が入ってきましたが、今は知りたければ自分で調べにいけばいいという距離感が心地良かったりします。あまり流行りを気にしなくなった一方で、自分の作るものがどんどん時代遅れになっていくのではないかと不安になることもあります。でも、先日ラジオで僕が好きなミュージシャンの小沢健二さんが「最新は必ず古くなるんだよ」と言っていて。新しいものにはみんなが食いつくし魅力的だったりするけれど、今回のポスターの土偶と一緒で、みんながどうしてか心地よく感じてしまうものとか、普遍的な良さみたいなものはあらゆる場面に点在していて、そういうものを自分なりに探求していきたいです。

世の中にありふれてるものでも、少し目線を変えたら面白くなるものはたくさんあって、そういう物事に気が付いたり、誰かに気付かせてあげられるような力が「デザイン」にはあると思います。「桑沢2023」のポスターも、直線と曲線しか使っていなくて、描こうと思えば誰でも描けるようなものですが、制作の中でそういう制約を自分に課しつつ、ただ突飛なことをするのではなく、一見誰でも作れそうなのに何か少し引っ掛かりがあったり、みた人が自然と何かを考えさせられようなものを作れたらいいなと思います。

▲『パートタイム・コメット』(2022)〈著者:佐々木里菜、ブックデザイン:佐藤豊〉

▲『10年目をきくラジオ モノノーク』(2020-21) 東日本大震災の経験を未来につなげるメディア「Art Support Tohoku-Tokyo」の一環として行われたオンラインのラジオプログラム。震災後に生まれた知恵や技術などが“声”となって交差する場。〈進行台本:中村大地、瀬尾夏美 制作進行:小森はるか デザイン:佐藤豊〉

僕は自分のウェブサイトに、仕事と自主制作の両方を掲載していますが、これは両者に壁を設けたくないと思ったことがきっかけでした。縄文人が土偶を作ったように、人間が何かを作ったり・表現する行為は、仕事として成り立つ以前にもっと何か切実な理由があって行われてきたはずで、その「何か」は時代によって変化すると思いますが、自分なりにそれを探究していきたいです。 「佐藤さんはデザインではなく表現をしたい人なんですよね」と言われてしまうこともありますが、僕としてはそういう気持ちはまったくなくて、「仕事」も「表現」も同じくらい大切で、だからこそ仕事の際はちゃんと「デザイナー」に徹することができると思っていて。両者のバランスを保ちながら、できる限りこの仕事を続けていきたいです。

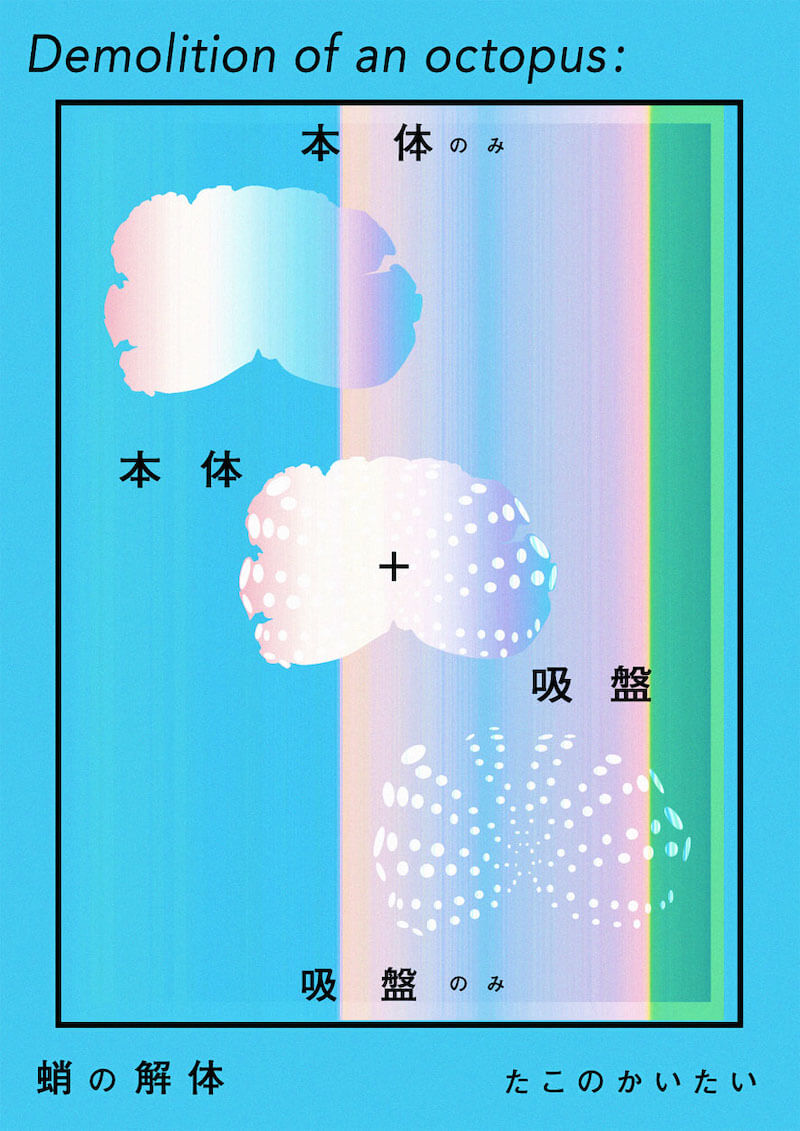

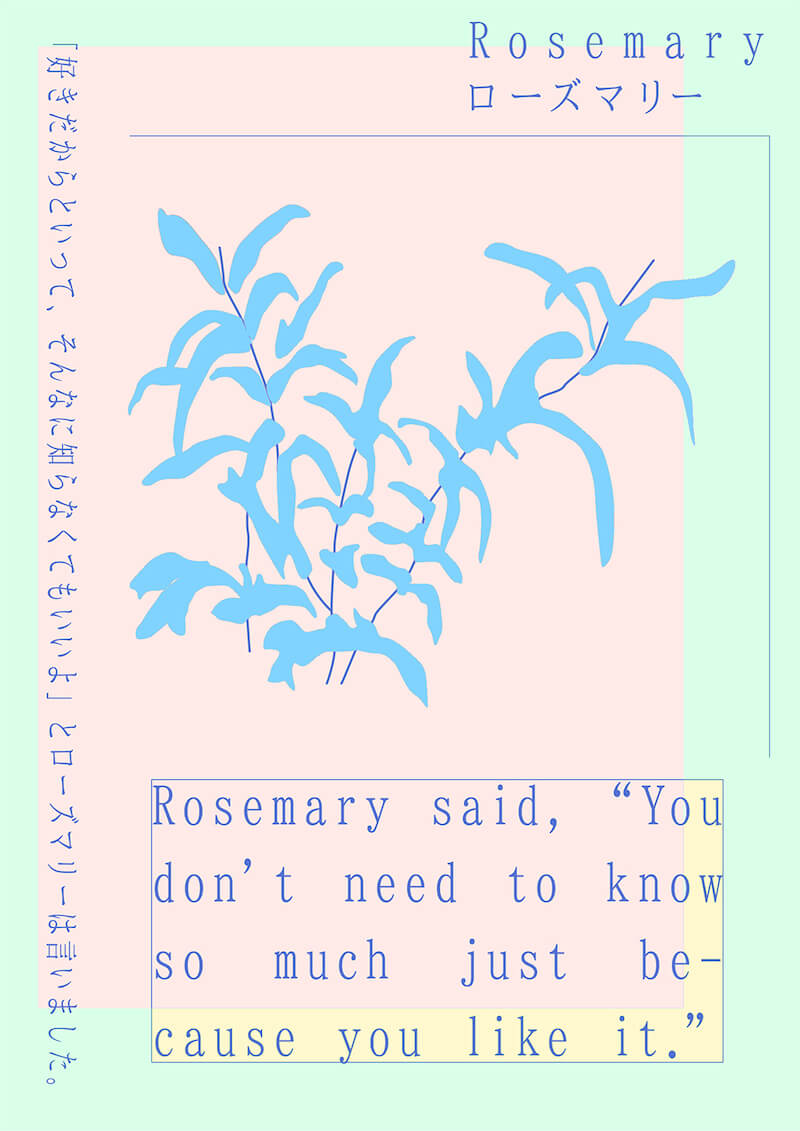

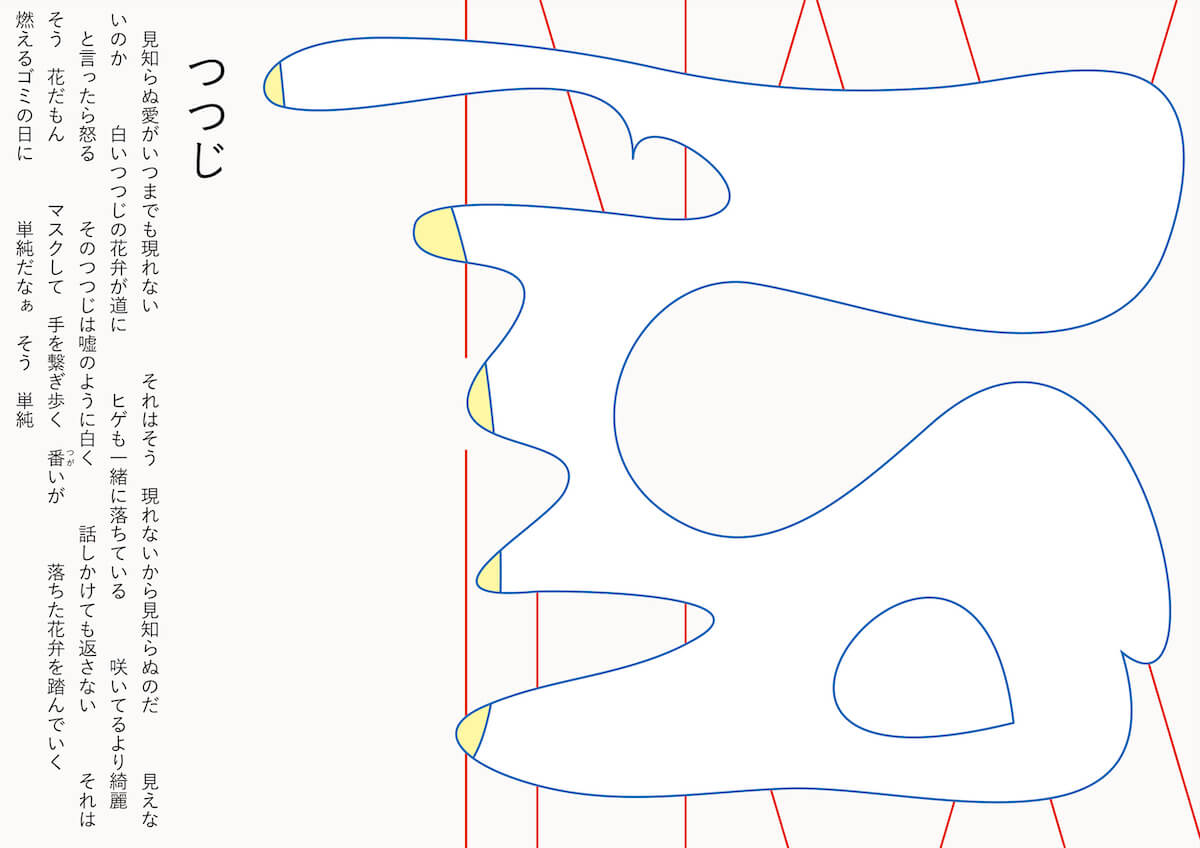

▼日々の中で「表現」として積み重なっていく、自主制作の作品群

―― これからデザインの道に進もうと考えてる学生や若い世代がデザインを学ぶにあたって、伝えたいことやメッセージがあれば教えてください

―― これからデザインの道に進もうと考えてる学生や若い世代がデザインを学ぶにあたって、伝えたいことやメッセージがあれば教えてください

今後、何十年か先に「グラフィックデザイン」がどうなっているか、僕にはわかりません。もしかしたら職業としてはなくなっているかもしれません。それでもデザインの考え方、先代の人たちが積み上げてきたデザインという領域はとても尊いものだと思うし、それがあるからこそ、次の何か新しい領域を切り開くヒントになるかもしれません。デザイナーになる・ならないに限らず、デザインを勉強すること自体に大きな意味があることは、これからも変わらないと思っています。 ただデザインだけを一生懸命勉強するのではなく、日常のあらゆるところにデザインが少しずつ潜んでるという視点を持って、近視眼的にならずに色々なことに興味を持って触れてみて欲しいです。自分が学生のときはどちらかと言うとデザインに一辺倒だったので、今はそう思うのかもしれません。 矛盾してしまうようですが、無理に手を広げようとせず、まずは自らと向き合って、自分がやりたいことをやり易い環境を見つけて(作っていって)欲しいなと思います。

▼『徒箱』(2020)

マッチ箱サイズの白箱に、自作のグラフィックをゲルインキのボールペンで描いた作品。

文字の視覚表現を軸にしたグラフィックデザインの国際コンペティション「東京TDC賞2022」にて、TDC賞を受賞。

桑沢スペースデザイン年報(2021-2022)の編集などを担当